편집부

웅장하고 세련된 표현…고려 왕조 활달한 기풍 가득

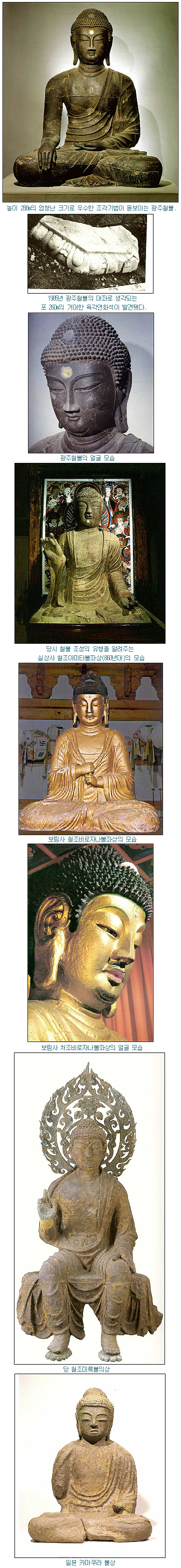

광주 철불은 철로 만든 불상 가운데 가장 크고, 뛰어난 조각 표현기법을 보여주는 고려 초의 기념비적인 작품이다. 웅장하고 세련된 표현으로 새로운 왕조의 활력을 선보이는 광주 철불은 춘궁리 철조석가여래좌상으로 불리기도 한다. 이 불상이 담고 있는 내재적, 외재적 의미에 대해 최성은 교수는 다양한 관점을 통해 분석하고 있다. 한국 최고의 예술품으로서 광주 철불이 갖는 의미와 美적 특징에 대해 살펴보고자 한다. /편집자주

서울 용산의 국립중앙박물관 불교조각실에는 현존하는 나말려초 철불 가운데 가장 규모가 큰 철불좌상이 전시되어 있다. 이 像은 경기도 광주군 하사창리(지금의 하남시 하사창동)에서 출토되어 흔히 ‘광주철불’이라고 불리고 있다. 1911년 덕수궁미술관(당시 총독부박물관)으로 옮겨져 불상의 코와 양손 등, 손상된 여러 부분이 보수된 바 있으며, 1960년대 현재와 같은 모습으로 改修되었다.

불상의 세부를 살펴보면, 육계가 크고 머리와 육계의 경계가 뚜렷하지 않으며, 육계의 중앙에 중계주가 표현됐다. 갸름한 얼굴에 눈썹과 눈꼬리가 길게 올라간 모습이다. 이마의 白毫孔에는 구슬이 박혀 있고(後補), 인중은 짧고 입이 작다. 佛身은 장대하고 우견편단식으로 입은 大衣의 끝단이 넓은 띠주름으로 표현됐다. 상체의 옷주름은 날카롭게 융기된 선으로 나타나 하체의 옷주름은 거의 선각에 가까운 홈으로 새겨졌다.

이 불상은 편단우견식으로 오른쪽 어깨를 드러낸 착의 형식을 비롯, 항마촉지인의 수인과 넓은 띠모양으로 大衣깃이 표현된 점, 대의자락이 결가부좌한 다리 앞에 부채꼴로 모이는 점 등에서 통일신라 8세기 중엽에 조성된 석굴암 본존상의 형식을 그대로 따르고 있다. 그러나 광주철불의 젊고 차가운 듯 생경해진 얼굴표정이나 육계가 크고 턱 부분이 갸름하며 입이 작은 모습, 넓은 가슴에서 갑자기 가늘어지는 허리, 부자연스러운 옷주름의 표현 등에서 조성시기의 차이에 따른 표현상의 변화는 뚜렷하게 나타난다.

광주 철불은 쇠를 재료로 하여 만든 철불상으로써 쇠는 <造像量度經>에 불상의 재료가 되는 금속으로 언급된 금, 은, 동, 철, 주석의 다섯 가지 금속 가운데 하나이다. 이 다섯 금속을 예로부터 五金이라고 부른다. 이 가운데 불상의 재료로 가장 많이 쓰였던 금속은 銅으로 동에다 약간의 주석과 아연을 섞어서 만든 청동불에 금을 덧씌운 것이 금동불이라고 불리우며, 현존하는 우리나라 금속제 불상의 대부분을 차지한다고 볼 수 있다.

반면 철불은 신라하대부터 고려초기에 이르는 이른바 ‘나말려초기’에만 유행했다. 보통 철불은 주조과정이 끝나면, 상 표면에 호분을 입히고 채색을 하거나, 옻칠을 입히고 그 위에 改金을 하므로, 상 표면의 도드라진 이음매가 감춰져 완성된 후에는 原材料가 철인지 동인지 잘 드러나지 않는다.

중대신라까지 금동과 소조, 목조, 석조불상이 주류를 이뤘던 것에 비해, 하대신라 9세기에 들어서 철불이 유행하기 시작한 것은 당시 사회의 경제적인 측면과도 관련이 있다. 철은 예전부터 농기구나 무기를 만들던 재료로 사용되었으므로 호족이나 지방민들이 손쉽게 구할 수 있는 금속이었으며, 신라말부터 철광채굴이 증가하여 鐵의 공급이 늘어났던 것도 철불이 유행했던 이유의 하나로 작용했던 듯하다.

신라하대에 禪宗九山派의 여러 本山과 지방 민중들의 발원으로 조성된 불상들이 대부분 철불인 것은 이와 같은 경제적, 사회적 배경에서 비롯된 것이다. 迦智山派의 본산인 장흥 보림사에 무진주 장사의 부관이었던 육두품의 김언경(金遂宗)이 조성한 철조비로자나불좌상(859년)이나 實相山派의 제2조인 秀澈화상(817-893)때에 조성된 것으로 추정되는 實相寺 철조아미타불좌상(860년대), 曦陽山 禪門의 道憲(824-882)이 881년에 창건한 鳳巖寺의 철불좌상, 景文王 5년(865)에 鐵原의 居士 1천5백인이 결연하여 발원·조성한 到彼岸寺의 철조비로자나불좌상 등은 당시 철불 조성의 유행을 알려주는 불상들이다.

광주철불이 출토된 경기도 광주는 남한강의 인접지역으로 背山前水의 이상적인 위치에 자리하고 있는 백제의 옛 지역이다. 고려시대에는 首都인 개경과 수로나 육로로 직결되는 교통의 요지이기도 했는데, 고려가 건국되기 전인 900년경에 당시 태봉의 장군이었던 왕건에 의해 평정되었던 지역이다. 광주철불이 출토한 경기도 하남시 하사창동 일대는 커다란 개천을 옆에 끼고 있는 넓은 평야지대로 이 곳에 대규모의 평지가람이 造營되었던 것으로 생각된다. 이 곳 절터에서 1985년에 광주철불의 대좌로 생각되는 폭 260cm의 거대한 육각연화석이 발견되었고, 최근 하사창동의 발굴조사에서 ‘天王寺’라는 명문이 새겨진 와편이 발견되어 이 일대가 천왕사터라는 것을 알게 되었다. 천왕사에 대해서는 태조 왕건이 元宗大師 璨幽(869~958)에게 廣州 天王寺 에 주거하기를 청해서 그가 잠시 머물렀다는 碑文을 통해서도 그 존재가 드러난다.

이처럼 수도 개경이 아닌 광주에 거대한 철불이 봉안된 천왕사와 같은 대가람이 경영되고 있었다는 사실은 그 배후에 막강한 세력이 있었음을 짐작하게 한다. 그렇다면 고려 초기에 광주와 같이 교통상으로 중요하고 넓은 지역을 장악할 만큼 정치적으로 영향력 있던 인물은 누구였을까.

아마도 그는 고려 초에 정치적으로 가장 유력한 호족의 한 사람이었던 王規일 것이다. 지금까지 알려진 바에 의하면 왕규는 한강을 사이에 두고 광주의 건너편에 위치한 양근(양평의 옛지명)을 본관으로 하는 咸規로 뒷날 고려 태조가 왕씨성을 사성하여 왕씨가 된 인물로 추정되고 있다. 그의 두 딸은 태조의 15ㆍ16비가 되었고 16비가 낳은 왕자 광주원군의 외조부로서 호족 최고의 지위 중 하나인 大匡의 자리에 올랐으며, 그의 딸 가운데 한명은 태조의 長子인 혜종의 제2비가 되어 태조와 혜종의 2대에 걸친 國舅이기도 했다.

고려 태조의 왕자녀들이 대체로 외가에서 성장하거나 모계와 밀접하게 연결되었던 점을 상기해 보면, 광주는 광주원군의 외조부였던 왕규의 세력근거지로서 태조의 두 부인과 혜종 제2비의 친정으로서 막강한 세력기반을 갖게 되었을 것이다. 더불어 이 일대는 왕실귀족들과 고승대덕의 빈번한 왕래로 정치적인 면에서 뿐만 아니라 종교· 문화적인 면에서도 크게 활기를 띠었을 것으로 짐작된다. 따라서 이와 같은 배경에서 조성된 광주철불은 신흥 고려왕실과 귀족세력을 배경으로 조성된 고려초기의 기념비적인 불상으로 이해된다.

뿐만 아니라 광주철불이 석굴암 본존상의 형식을 재현한 불상이라는 사실은 여러 가지로 시사하는 바가 크다. 우선, 당시 신라지역의 귀족문화가 고려지역으로 이식되고 있었음을 알 수 있는데, 불안한 정치적 상황으로 인해 조상활동이 활발할 수 없었던 신라지역과 달리 고려지역은 사찰의 창건이 빈번하여 불상수요가 급증하였으므로 신라지역의 조각가들이 경기지역으로 활동무대를 옮겨 조상불사에 참여했을 것으로 추측된다.

후백제와는 달리 고려는 신라와 우호적인 관계를 유지하고 있었고, 뒷날 경순왕의 고려 귀부로 인해 신라왕실 및 중앙정부와 귀족관료들이 고려의 중앙지역으로 대규모 집단이주함으로써 신라의 중앙문화가 자연스럽게 고려에 이식되었을 것으로 짐작된다.

광주철불은 이와 같은 정치ㆍ사회적 배경에서 경주지역의 불상양식이 고려지역으로 옮겨진 결과 이뤄진 대표적인 미술품이라고 할 수 있다. 또한 중대신라 왕실불교의 상징이라고 할 수 있는 석굴암 본존상의 형태를 본뜬 거대한 철불상의 조성은 신라왕실과 대등한 고려왕실 불교의 위상을 나타내기 위한 것이라는 해석도 가능할 것이다.

* 최성은 / 덕성여대· 미술사

필자는 일리노이 대학에서 ‘중국 오대 오월의 불교조각 연구’로 박사학위를 받았다. 주요 저서로는 <석불, 돌에 새긴 정토의 꿈>, <석불·마애불>등이 있고, 주요 논문으로는 ‘나말여초 아미타불상의 도상적 고찰’과 ‘고려시대 불교조각의 대송관계’ 외 다수가 있다.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

中·日 철불과의 비교

中, ‘뛰어난 조형감’ … 日제작기술은 ‘초보적’

중국에서는 동의 사용량에 비해서 산출양이 적었기 때문에 일찍부터 鐘을 비롯한 공예품들을 철로 제작하였다. 철불이 만들어지는 것은 남북조시대부터라고 생각되므로, 통일신라시대와 카마쿠라(鎌倉)시대에 들어와서 철불 제작이 시작되는 우리나라나 일본에 비해 시기적으로 이른 편이다.

산동성에서 출토한 비문에는 북제 하청 2년(563)에 철조장륙상이 조성되었다고 적혀있고, <太平廣記>에는 수 개황연간(581-600)에 높이 70척의 철상이 주조되어 분수 서쪽 대불사에 봉안되었다고 전한다.

9세기 중엽에 唐을 여행하였던 일본의 순례승 圓仁은 그의 <入唐求法巡禮行記>에 太原 開元寺에서 철조미륵상을 보았다고 쓰고 있다.

당 장안의 연강방 동쪽지역에 있던 서안 靜法寺址에서 1994년에 출토한 鐵佛倚像은 唐代의 철불로 아주 귀한 예인데, 광배와 오른손, 대좌좌우 측면부분과 두발을 딛고 있는 연화족좌는 後補된 것이지만 전체적으로 보존상태가 양호한 불상이다.

불상의 표면에는 麻로 생각되는 섬유가 붙어 있는데 그 위에 건칠을 입히고 금을 입혔던 듯하다.

남북조시대 이래 미륵불은 의자에 앉아있는 倚像으로 표현되고 있어 이 철불도 미륵불로 생각되고 있다. 아마도 엔닌이 산서성에서 보았던 철조미륵상이 이와 비슷한 모습이 아니었을까 생각된다.

철불에 관한 중국의 기록을 종합해 볼 때, 중국에서 철불은 唐代에 많이 제작되었던 듯하며, 당말· 오대에서 송대에 걸쳐 철불조성이 크게 유행했고 명·청대까지 우수한 철불들이 제작되었다.

지역적으로는 중국 전역에서 조성되었지만, 특히 산서지역에서 전해오는 철불 제작에 대한 기록이 많은데, 이는 산서북부지역에 양질의 철광이 많았기 때문이다. 대체로 중국의 철불상들은, 철이 오랜 기간 사용되어온 익숙한 재료라는 것을 보여주는 듯, 조형감이 뛰어나고 표면의 이음새도 두드러지지 않아 금동불과 비교해도 그다지 뒤지지 않는다. 이와 같은 중국의 철불기법은 우리나라 철불에 많은 영향을 주었을 것이다.

이른 시기부터 철불이 제작되었던 중국과 달리 일본에서는 鎌倉시대부터 室町시대에 걸쳐 철불이 조성되었고 江戶시대까지 그 전통이 이어져 내려왔다. 철불이 가장 성행했던 시기는 鎌倉시대 13세기 중엽으로 생각되는데, 이는 중국 송대 철불로부터의 영향 때문이었을 것으로 생각된다.

현존하는 철불의 약 90퍼센트가 東일본에 분포되어 있으며, 지금까지 알려진 일본의 철불 가운데 가장 조성시기가 이른 상은 1218년의 명문이 있는 木縣 上石川藥師堂의 약사불좌상이다.

이 상은 섬세하지 못한 얼굴의 이목구비와 형태가 고르지 않은 나발, 佛身의 어색한 옷주름 등, 세부표현에서 볼 때, 중국이나 우리나라의 철불에 비해 조각기법이 떨어진다. 鎌倉시대에는 목조각이 크게 발전하여 뛰어난 佛師들에 의해 우수한 목불상이 다수 조성되었던 반면에 철불 제작기술은 아직 초보적인 단계에 있었던 것으로 생각된다.

/최성은

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

한국의 미 (35) 전문가 조사: 보림사 철조비로자나불좌상

민예적인 친밀감 돋보여

광주 철불★★★★★★★ ㅣ 보림사 철조비로자나불좌상★★★

철로 만든 불상이 과연 아름다울 수 있을까. 금동으로 만든 불상보다 제작 공정이 훨씬 까다롭고 내구성이 약해 정교성에서 그만큼 뒤떨어진다는 철불. 이 분야의 전문가들은 그러한 의구심을 한 번에 떨쳐버릴 수 있도록 완벽한 주조(鑄造)를 선보인 광주 철불을 한국 최고의 철조각으로 선정하는데 망설임이 없었다.

동양조각사의 기념비적인 작품이라 불리우는 광주 철불에 이어 한국 최고의 철조각으로 전문가들은 보림사 철조비로자나불좌상을 추천했다. 광주 철불이 잘생긴 불상의 그것이라면, 보림사 철조비로자나불좌상은 지역적 특색이 강하게 드러나는 작품이다.

보림사 철불 왼팔 뒷면에 기록되어 있는 명문을 살펴보면, 헌안왕 때 김수종이 왕의 허락을 받아 시주해 불상을 만들었다는 내용이 적혀 있다. 신라 말 국가적으로 불상 조성이 엄격히 제한됐음에도 불구하고, 지방 유지가 사재를 들여 불상을 조성했다는 佛心이 놀라울 따름이다.

당시 전국적으로 불상 조성이 얼마나 유행했었는지 짐작할 수 있는 대목이다. 이 때문인지 보림사 불상은 이제까지 살펴봤던 균형 있는 조형감과 근엄한 불상美를 선보였던 다른 불상들과는 차이가 있다. 편평한 콧잔등과 고드름처럼 늘어진 귀, 좁은 어깨와 밋밋한 가슴, 느슨한 의습선의 표현 등이 그 이유다.

전반적으로 이전 신라 불상들에서 느껴졌던 탄력성과 긴장감은 사라지고, 다소 이완되고 추상화된 경향을 보인다. 佛身의 장대한 표현과 이상적인 조형 감각은 사라지고, 대중의 정서에 부합된 민예적 친밀감을 한층 부각시킨 작품이다.

이 작품은 헌안왕 3년(859)에 조성됐다는 절대연대가 확실한 작품으로 불상편년연구에 귀중한 자료가 된다. 현재 臺座와 광배는 사라지고 佛身만 남아 있는 상태다.

이후 크게 유행하는 비로자나불상의 시조격이 되는 작품으로 9세기 후반 철불 유형의 선구작이자, 색다른 불상美를 선사한 걸작이다.

>>추천해주신 분들: 강희정 한국예술종합학교, 곽동석 국립청주박물관, 배진달 용인대, 이주형 서울대, 임남수 영남대, 임영애 경주대, 정은우 동아대, 최성은 덕성여대 이상 총 8명 가나다순

/ 배원정 기자 wjbae@kyosu.net

※ 출처-교수신문 2007.03.26

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari