진중권

생명창조의 꿈, 인공생명으로 이루어질까

인공생명예술, 컴퓨터아트의 진보적 장르로 자리매김

유전자변형아트·세포기계·상호작용결합 등 형태 다양

물질에 바탕 둘 필요없는 '생명'… 영생의 가능성도

원래 인공생명의 연구는 진화과정을 인간이 통제할 수 있는 환경에 옮겨 놓고 재연하는 실험으로 시작되었다. 진화론의 컴퓨터 시뮬레이션에는 몇 가지 장점이 있다. 일단 진화과정을 PC 안에 옮겨 놓으면, 자연 상태에서는 기술적으로 불가능한 것도 실험할 수 있고, 무엇보다 수십 만 년이 걸리는 진화의 결과를 짧은 시간 안에 볼 수도 있다.

예로부터 세계를 ‘신이 창조한 작품’에 비유해 왔다. 생명이 신의 작품이라면, 인공생명(alife=artificial life)을 만드는 것 역시 예술이라고 불러도 되지 않을까? 실제로 인공생명예술은 오늘날 컴퓨터예술에서 가장 진보한 테크닉을 사용하는 대표적 장르로 자리 잡았다. 인공생명예술에는 인공생명의 종류만큼 다양한 형태가 존재한다.

예를 들어 브라질 출신의 미국작가 에두아르도 칵은 유전자 조작으로 인공생명을 만든다. <창세기>(1999)라는 작품은 창세기에 나오는 한 구절에서 출발한다. “우리가 사람을 만들고 그로 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자.” 성서에서 취한 구절을 그는 먼저 이진부호로 바뀐 뒤 이를 다시 유전자 염기서열로 번역한다.

그렇게 얻은 유전자 코드를 실험실에서 얻어온 실제의 박테리아에 기입한 뒤 페트리 접시 위에서 배양한다. 이런 식으로 그는 마른 기술에 젖은(wet) 기술을 접목시킨다. 관객들이 접시 위의 박테리아에 자외선을 쪼여주면, 이것이 박테리아에 실제로 변이를 일으키고, 이는 거꾸로 처음에 기입했던 성경 코드를 변화시킨다. 이런 것을 ‘유전자변형(transgenic) 아트’라 부른다.

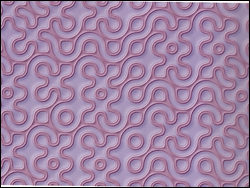

영국 계 호주 작가 폴 브라운은 유전자가 아니라 세포 수준에서 인공생명을 만든다. 이른바 ‘세포기계’(cellular automata)로 이루어진 그의 이미지는 초기생명으로 가득 찬 원시바다를 연상시킨다. 재미있는 것은 이 이미지가 스스로 진화를 한다는 점. 스스로 증식하는 이 세포 기계들이 어느 방향으로 진화할지는 물론 작가 자신도 모른다. 그래서 생성된 작품을 보고 떠오르는 연상에 따라 사후에 제목을 붙인다.

미국의 작가 칼 심스는 동물학의 수준에서 진화를 재연한다. 육면체 모양의 단세포들을 풀장에 풀어놓고, 이동의 자유로움을 우성으로 설정해 놓는다. 개개의 세포들은 서로 결합해 다세포 동물로 진화한 후, 신체지절을 이용해 다양한 이동 전략을 구사하게 된다. 자연도태를 동반한 이 진화론의 실험에서 최후의 승리를 거머쥔 것은 물뱀 모양의 생명체였다고 한다.

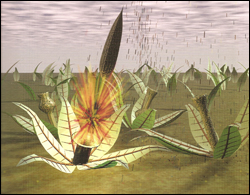

칼 심스의 <판스페르미아>는 어느 외계행성에 떨어진 씨앗 하나가 수많은 상호교배와 돌연변이를 통해 다양한 식물 종으로 진화하는 과정을 담은 애니메이션이다. 인공진화를 통해 생성된 식물들 중의 많은 것이 이미 지구에 있는 것을 빼닮았으나, 이 인공 진화의 과정에서 지구에서는 볼 수 없는 특이한 새로운 형태의 식물들도 많이 나타났다고 한다.

프랑스의 작가 루이 벡은 동물학의 수준에서 진화과정을 재연한다. 컴퓨터 시뮬레이션으로 이미 지구상에 존재하는 동물을 진화시키면서, 다른 한편으로는 ‘어쩌면 존재할 수도 있었을’ 가능태의 생명을 만들어내기도 한다. 디지털 기술을 잠재성과 가능성의 탐구에 활용한 예라고 할 수 있다. 그가 창조한 수중 동물들은 예술적으로 매우 빼어난 자태를 자랑한다.

인공생명에 인터랙티비티를 결합한 실험도 있다. 생명체는 요소들의 상호작용을 통해 자기생성(autopoiesis)을 할 뿐 아니라, 동시에 환경과 교호작용을 통해 자신을 변형, 발전시키기도 한다. 한 마디로 관객의 참여를 진화의 또 다른 변수로 도입하는 것이다. 이 경우 작가만이 아니라 관객 역시 새로운 생명의 창조에 참여할 수 있게 된다.

사이버 공간에서는 지금도 생명의 진화가 일어나고 있다. 그런데 인공생명(alife)도 과연 살아있다(alive)고 할 수 있을까? 여기에는 두 가지 견해가 존재한다. ‘약한’ 이론은 인공생명은 진짜가 아니라 그저 몇 가지 생명기능의 시뮬레이션에 불과하다고 주장한다. 반면, ‘강한’ 이론은 인공생명을 또 하나의 생명으로 본다. 인간의 개입 없이 혼자 증식하고, 변이하며 진화하기 때문이다.

어느 쪽이 옳을까? 대답은 ‘생명’을 어떻게 정의하느냐에 달려 있다. 예를 들어 인공생명 소프트웨어 <아비다>의 개발자 크리스 아다미는 “태양계 너머에 존재하는 생명은 어쩌면 DNA에 기초해 있지 않을지도 모른다”고 말한다. “생명을 만들기 위해 화학물질이 필요한 것이 아니다. 그저 특정한 프로세스만 있으면 된다.”

인공생명의 특징은 굳이 물질에 바탕을 둘 필요가 없다는 데에 있다. 생화학적 물질을 초월한 전자의 배열을 ‘생명’이라 부를 수 있다면, 인류는 언젠가 영생의 길로 들어설 수 있을지 모른다. 인간의 생명을 프로세스로 번역하여 네트의 바다로 띄워 보내면, 그 안에서 각각의 인간 개체들은 증식하고 변이하고 진화하면서 영원히 살 수 있지 않을까?

생명 '생식 아닌 방식으로 창조…가상공간 속 복제·진화도'

인간이 생명을 만들어낼 수 있을까? 물론 인간도 다른 동물처럼 생식을 통해 생명을 만들어낸다. 하지만 '인공생명'이란 그런 게 아니다. 생식이 아닌 다른 방법으로 생명을 만드는 것을 의미한다. 인간이 생명을 디자인한다면 어떻게 될까? 아마도 그는 언젠가 세상을 창조하신 신의 지위에 오를 것이다.

인간은 오래 전부터 신의 능력을 꿈꾸어왔다. 유대인들은 진흙으로 창조한 괴물 '골렘'의 신화를 믿었고, 연금술사들은 시험관으로 '호문클루스'라는 미니 인간을 만들려 했다. 근대인들은 태엽으로 작동하는 완벽한 자동인형을 꿈꾸었고, 이는 19세기말 전기로 생명을 얻은 '프랑켄슈타인'으로 이어진다.

오늘날 인공생명의 디자인은 크게 로보틱스, 정보공학, 생화학의 세 분야로 나뉘어 발전하고 있다. 로보틱스에서는 휴머노이드를 비롯해 다양한 로봇을 디자인하고, 정보공학은 동물의 진화를 재연하는 소프트웨어를 프로그래밍하고, 생화학에서는 단백질을 원시생명으로 바꾸어 놓거나, 유전자 조작으로 새로운 생명을 합성하는 실험을 한다.

기술도 세 종류로 나뉜다. 로보틱스가 하드웨어를 구축하는 딱딱한(hard) 기술을 사용한다면, 정보공학은 소프트웨어를 프로그래밍하는 부드러운(soft) 기술을 사용한다. 이 두 가지 기술이 건조하다면(dry), 유기물을 이용하는 생화학의 기술은 축축하다(wet). 그런데 기술로 만들어낸 것도 과연 '생명'이라 할 수 있을까?

생명과 비생명을 가르는 기준의 하나는 일찍이 17세기에 스웨덴의 크리스티나 여왕이 제시했다. 인간의 신체란 작동하는 기계와 같다는 데카르트의 주장에, 여왕은 시큰둥하게 대꾸했다. '시계는 후손을 낳지 못하죠?' 오늘날까지도 번식의 성공은 생명의 기준으로 사용된다. 그럼 로봇도 아이를 낳을 수 있을까?

생식이 결국 유기체의 자기복제를 의미한다면, 자기를 복제하는 기계를 못 만들 이유도 없다. 실제로 1948년에 폰 노이만은 '자기복제기계'(self-replicating machine)를 구상했다. 로봇이 기억 테이프에 저장된 내용에 따라 창고에서 부품을 가져다가 제 분신을 만들고, 그것의 머리 속에 제 기억 테이프의 내용을 복제한다는 발상이다.

정보공학에서는 '세포기계'(cellular automata)라는 것을 사용한다. 사각형이나 삼각형과 같은 단순한 형태로 이루어진 이 인공의 세포들은 가상공간 속에서 다른 개체들과 상호작용하며 증식할 뿐 아니라, 점점 더 복잡한 형태로 진화를 하기도 한다. 물론 그 진화의 방향은 프로그래머조차 예측하지 못한다.

진화과정의 컴퓨터 시뮬레이션은 이미 진화생물학의 중요한 영역으로 자리 잡았다. 컴퓨터를 이용해 통제가능한 상황에서 진화과정을 시뮬레이션하면, 지금 지구 위에 존재하는 생물만이 아니라, 존재할 수도 있었을 생물까지도 만들어낼 수 있다. 아마도 지구와 비슷한 조건을 가진 다른 행성에는 그런 생물들이 살고 있지 않을까?

- 한국일보 6.19

- 진중권 (평론가ㆍ중앙대 겸임교수)

○ 이미지 왼쪽. 폴 브라운 <수영장> (1997)

○ 이미지 오른쪽. 칼 심스 <판스페르미아> (1990)

FAMILY SITE

copyright © 2012 KIM DALJIN ART RESEARCH AND CONSULTING. All Rights reserved

이 페이지는 서울아트가이드에서 제공됩니다. This page provided by Seoul Art Guide.

다음 브라우져 에서 최적화 되어있습니다. This page optimized for these browsers. over IE 8, Chrome, FireFox, Safari