문성, 나무의 질감모네의 말년 그림이 내 그림의 시작이다, 라고 문성은 말한다. 모네가 자신의 롤 모델이며 멘토며 오마주의 대상임을 고백한 것이다. 그런 만큼 모네의 말년 그림을 통해서 작가의 그림에 입문하는 것이 자연스럽다. 모네의 말년 그림과 관련해선 모네와 칸딘스키, 모네와 가스통 바슐라르의 상호 정신적이고 영적인 교감에 주목해볼 필요가 있다.

주지하다시피 칸딘스키는 추상회화를 처음으로 착상하고 발상한 사람이다. 그는 사물의 형태가 빛의 광휘 속에 해체되고 있는 그림과 마주했다. 분명 그리고자 하는 사물은 있지만 한눈에 그 형태를 알아볼 수는 없는 이 무분별하고 낯선 그림은 그로 하여금 추상회화를 착상하게 했다. 그림에서 사물은 구축과 해체 사이에 놓여 있었다. 구축에 가까울수록 사물은 견고해지고 해체에 근접하면서 사물은 모호해진다. 구축에 가까울수록 사물성이 오롯해지고 해체에 다가가면서 분위기가 강조되고 암시성이 풍부해진다. 그렇게 구축과 해체 사이를 넘나드는 그림 속 사물은 비록 고정된 것이지만 움직이는 것처럼 보인다. 구축은 해체에 대해 해체는 구축에 대해 서로를 열어놓고 있기 때문이다.

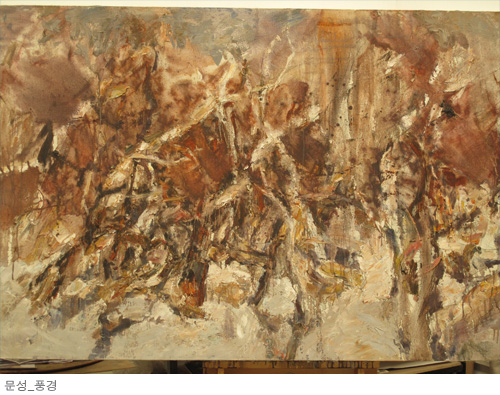

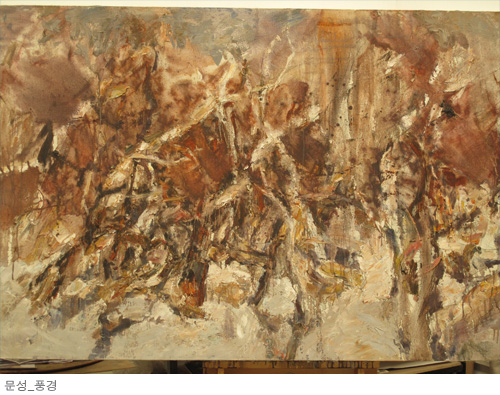

그리고 이렇듯 구축과 해체의 상호작용과 이로 인한 회화적 특수성, 이를테면 사물을 그리되 사물 자체보다는 분위기 위주의 암시적인 회화, 그럼으로써 추상과 구상 혹은 형상이 그 경계를 넘어 길항하고 부침하는 그림 그대로 문성이 그림을 그리는 이유며 원리가 된다. 이를테면 작가는 적어도 표면적으론 나무를 그린다. 그리고 주지하다시피 나무는 대기와의 긴밀한 관계망에 속해져 있다. 나무를 추상화한다면 모를까, 그렇지 않은 경우라면 대기와의 관계에 대한 이해와 배려 없이 나무를 그릴 수는 없는 일이다. 그래서 작가는 나무를 그리되 대기 속에 해체되고 일체화된 나무를 그리고, 나무가 그 한 부분으로 속해져 있는 대기의 전망을 그린다. 그래서 보기에 따라선 나무가 아닌 대기가 소재며 주제인 것처럼 보이는 그림을 그린다. 나무의 형상을 암시하면서 대기의 추상에도 열려있는 그림을 그리는 것이다(엄밀하게 대기 자체는 추상일 수가 없다. 이를테면 공기의 지층이며, 그 지층 속에 사물들을 유기적이고 긴밀하게 짜내는 비가시적인 관계망이며 일종의 여백에 비유할 수가 있을 것. 그리고 그 현상이며 비유 탓에 적어도 회화의 자장 속에서 대기는 추상처럼 보일 수 있다).

그리고 이렇듯 구축과 해체의 상호작용이나 나무와 대기와의 긴밀한 관계에 대한 인식은 재차 모네와 가스통 바슐라르의 교감을 엿보게 한다. 주지하다시피 모네의 말년 연작은 수련 그림이다. 얼추 형태를 어림잡을 수 있는 경우가 없지 않지만, 대개는 무분별한 색채와 드로잉의 난무를 보여주는, 흡사 수련이라는 소재를 구실 삼아 회화의 생성원리를 실험하고 있는 것 같은 그림들이며, 보면 볼수록 그 깊이를 헤아릴 길이 없는 그림들이며, 볼 때마다 다르게 보이는 그림들이다. 도대체 한갓 수련이라는 소재를 이처럼 아리송하게 만든 원인은 무엇일까. 그것은 관계며 종합이다. 그리고 그 관계며 종합으로부터 모네 자신도 예외일 수가 없다.

그림 속 모티브들이 유기적인 관계로 짜이는 동안 모네 역시 그림의 한 부분으로 종합된다. 바슐라르는 바로 이렇듯 모티브와 작가와의 상호교감에 주목한다. 수면 위로 피어오르는 물 알갱이며 수면을 희롱하는 햇살, 투명하고 반투명한 수질, 수면에 드리워진 그림자와 수련을 가만히 흔드는 바람, 이 모든 자연현상이 수련과 어우러져 하나의 유기적인 덩어리가 된다. 이 모든 자연현상을 유기적인 관계 속에서 보아낸 모네의 감각적 상상력과 분리할 수 없는 하나의 전체며 총체가 된다(바슐라르는 물질적 상상력이라고 했다. 자연과 내가 하나가 된다는 점에서 보면 몸적 상상력?). 자연도 흐르고 나고 흐르고 내가 그린 그림도 흐른다. 그래서 그림 자체는 부동이지만, 유동을 암시하는 부동이다.

그림 속에 나를 어떻게 집어넣는가. 그림과 나를 어떻게 일체화할 수가 있는가. 그림으로 하여금 어떻게 몸이 되게 할 수가 있는가. 모네의 수련 연작은 그 방법과 과정과 해답을 예시해준다. 문성의 그림에서 그 방법과 과정과 해답은 마티에르 같다. 그리고 마티에르는 회화의 몸이며 살점 같다. 상대적이지만 붓 그림은 사물의 감각적 닮은꼴을 지향하는 관성이 있다. 이에 비해 마티에르는 감각적 닮은꼴을 헤집어, 혹은 덕지덕지 발라 오히려 감각적 닮은꼴을 뒤덮어 가리는 역설적인 과정을 통해서 그 속살을 드러내려는 속성이 있다. 이를테면 나무를 그린다는 의미는 무엇인가. 바로 나무의 본성을 그린다는 것이며, 나무의 나무다움이 오롯해지는 순간을 포착해 그린다는 것이다. 좀 과장해서 말하자면 나무의 나무다움은 감각적 닮은꼴과 상관이 없다. 어쩌면 감각적 닮은꼴이란 사물의 이해(그리고 재현)에 관한한 피상성의 수준에 머물지도 모를 선입견이며 인식의 속임수일지도 모른다.

그래서 나무를 그린다는 것은 나무의 감각적 닮은꼴이 아니라 나무의 생기를 그린다는 것이다. 그렇다면 그 자체로는 보이지도 만져지지도 않는, 더욱이 시도 때도 없이 흐르기 조차하는, 그래서 고정된 형태로는 결코 붙잡을 수가 없는 생기를, 그것도 나무의 생기를 어떻게 그릴 수가 있는가. 그 생기는 나무와 나무가 서로의 경계 너머로 자기를 내어주는 차원, 나무와 대기가 경계를 넘어 유기적인(육적인? 몸적인?) 관계 속으로 해체되고 혼입되는 경지, 대기와의 유기적인 관계 속에서 나무가, 나무의 나무다움이 오롯해지는 지경을 통해서 암시될 수 있다. 공교롭게도 작가의 그림도 그쪽으로 흐르고 있지만, 추상표현주의에서 외관상 무분별해 보이는 붓질의 난무를 통해서 사물을 해체하고 생기를 풍부하게 하는, 그래서 오히려 사물의 본성이 오롯해지고 사물과 주체와의 교감이 암시되는 것과 같은 이치 혹은 경우로 볼 수가 있겠다.

작가는 이처럼 회화의 몸이며 살점을 두드러져 보이게 하기 위해서 붓 대신 나이프를 쓴다. 나이프는 칼이다. 정신을 벼리고 감각을 벼리고 몸을 벼리는 사무라이의 칼이다. 작가는 그 칼을 도구 삼아 나무의 감각적 닮은꼴을 해체한다. 그리고 나무와 나무 사이, 나무와 대기 사이를 헤집고 뒤덮어 가려 유기적인 덩어리가 되게 한다. 그 덩어리는 얼핏 무분별한 안료들의 지층처럼 보이고, 무의미한 얼룩들의 단층처럼 보인다. 그렇게 화면은 오리무중으로 보인다. 그리고 신기하게도 그 암중모색의 표면 위로 나무가 보이고, 대기가 보이고, 나무와 대기와의 관계가 보이고, 이 모두를 싸안는 생기가 보인다.

작가는 나무를 그리는 것이 아니었다. 생기를 그렸다. 나무는 다만 생기를 그리기 위한 구실이었던 것이다. 생기를 그리면서 비로소 나무를 그릴 수가 있었고, 나무의 나무다움을 더 실감나게 그릴 수가 있었고, 나무와 내가 교감한 흔적을 그림 속에 아로새겨 넣을 수가 있었던 것이다.

작가가 그린 그림에 등장하는 나무는 백두산 나무며 숲이다. 백두산은 한민족의 영산이다. 백두산 속에서 작가는 백두산이 내뿜고 싸안는 영기를 느낀다. 보이지도 만져지지도 않지만 분명한 에너지로 육박해오는 그 기운을 그리고 싶다, 고 작가는 내심으로 욕망해왔고 그 욕망을 키워왔다. 그리고 그 욕망을 그림으로 풀어냈다. 시각적인, 그리고 어쩌면 그보다는 촉각적인, 그리고 몸적인 그림을 통해서 백두산의 정기를, 한민족의 정서의 질감을 그려낸 것이다.