일곱 번째 바다

:

별은 빛나고,

기억,

말

박현수(독립기획자)

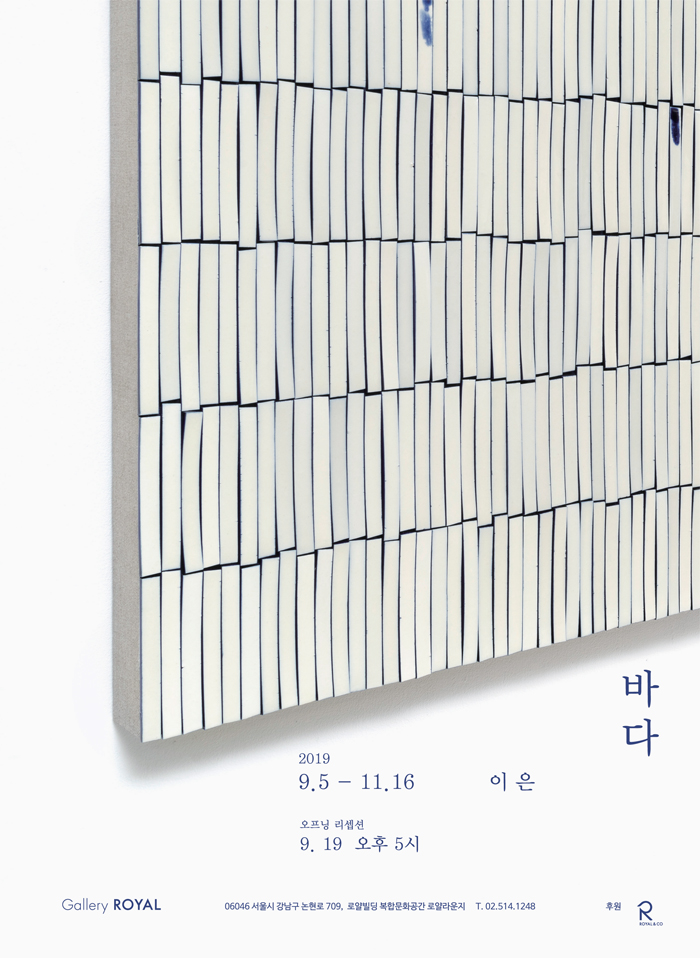

낮은 움직임이 올라온다. 작은 조각들 사이 가느다란 푸른빛은 바다를 머금은 오랜 기억 같다. 기억은 푸른빛에 녹아있고, 문득 나타나 무언가를 말하려다 다시 숨어버리기를 반복한다.

이은의 일곱 번째 <바다>전은 기억의 틈 사이 스며있는 푸른빛을 따라 의식이 흐르고 맺힌 어느 순간의 단상들을 감각하며 흩어낸 시간의 모음이다. 작가는 바다 연작을 통해 유년시절 기억의 틈과 틈 사이 시간이 재생하는 감각의 흐름을 단위체의 반복적 구조와 고요한 역동적 움직임으로 표현해왔다. 완결된 하나이자 반복되는 단위로서, 그러나 결코 완성으로 드러나지 않는 미완의 과정을 통해 개인의 특정한 기억이나 형태를 넘어선 무의식적 감각의 층위로 연결 고리를 이어간다.

이번 전시는 끊임없이 왕복하는 파도에 밀려 부서지는 물보라 같이 바다 연작에서 파생된 빛과 말과 소리의 이야기들을 보다 유연하고 자유로운 방식으로 보여준다. 선택된 소재와 형식은 사적인 감정과 기억들을 소환하는 장치임과 동시에 되풀이되는 시간 속에 숨겨진 기억을 만나기 위한 감각의 통로가 된다. 작가의 개별적인 기억과 사건에 대한 이야기는 각기 다른 리듬으로 겹쳐진 삶의 시간과 흩어진 의미를 연결하는 시각적, 촉각적 재구성의 단계를 지나, 미묘한 감정과 감각을 되새기는 불확실한 기호를 남기며 의미의 표면 아래로 사라진다.

백토를 칠한 캔버스 위에 손안에 쥐어진 만큼의 크기로 떼어낸 흙 조각 들을 붙인 ‘기억’ 시리즈는 이러한 감각의 연결고리를 연상시키는 기억의 조각으로 놓이고, 마른 점토를 부수어 우윳빛 원형판에 흩뿌린 100개의 도판 설치 작업 ‘별은 빛나고’는 100개의 하늘과 별 이야기로, 때로는 100개의 바다와 섬 이야기로 채워지지 않은 시를 고요한 낭독처럼 우리에게 건넨다. 계절을 알려주는 남쪽 하늘 별자리도, 밤하늘의 별을 보고 길을 찾던 이야기나 수많은 별들 중 자신의 별을 찾아 이름 짓던 이야기도 모두 불완전한 빛으로 온전한 삶을 꿈꾸기 위해 필요한 말과 의미 그 사이에 있는 듯하다.

문득 하얀 달빛 아래 떨어지는 그림자가 푸른빛으로 형태를 드리우는 밤의 장면이 연상된다. 밤과 달과 그림자가 섬섬히 스미며 서로에게 비추어 존재하는 모습은 형태로서 완결되기보다 서로가 서로에게 담김으로 완성되는 불완전함으로 온전한 조각들이다. 이은의 푸른빛은 해 아래 그림자보다 달빛 아래 그림자와 닮아있다.

작년 11월 마지막 금요일 이은 작가를 만났다. 아직은 아무것도 나온 것이 없다는 말로 작업에 대한 대화는 시작되었다. 하나의 조각을 붙잡아 이어 이어 왔다고. 이제 보니 모든 것이 하나였다는 것인지 하나로 볼 수 있다는 것인지 기억이 선명하지 않지만, 낮은 음성이 띄엄띄엄 할 말을 고르다가 내심 지워버린 말들을 짧은 침묵으로 말하는 어투가 단지 하나의 조각이라는 그녀의 작업과 닮았다.

조각과 조각 사이 틈에 대해 나누었던 이야기도 초겨울과 봄, 여름을 지나 가을에 이르렀다. ‘끝도 시작도 없는...’으로 시작하여 이어진 작가의 이야기를 들으며 아르헨티나의 소설가이자 시인 보르헤스(Jorge Luis Borges)가 그의 나이 여든에 남긴 말이 떠올랐다.

“나는 두 개의 끝 부분을 봅니다. 그 끝 부분은 시나 이야기의 처음이자 끝이에요. 그게 다예요. 나는 그 사이에 있어야 할 것을 지어내야 합니다. 만들어야 해요. 그게 나에게 남겨진 일이죠. 더 멋지고 어두운 이름을 사용해서 말하자면, 뮤즈나 성령이 나에게 주는 것은 이야기 또는 시의 끝과 처음이에요. 그럼 나는 그 사이를 채워야 해요.”

-여든의 보르헤스와 반스톤의 인터뷰 <보르헤스의 말> 중

생명은 모지라면 모지란대로, 살아있는 자체로 아름다운 것이라 생각하는데

내 손은 오늘도 부자유스럽기만 하고

손이 부자유스럽다는 것은 마음이 자유롭지 못하다는 것일텐데,

흙덩이를 밀어대는데 부자연스러운 조각들이 남겨지는걸 보면서

내 부자유한 한계를 반성하고 또 부끄러워 어디 쥐구멍에라도

숨어버리고 싶은 심정일 때가 한 두 번이 아니다.

헛점도 사람의 아름다운 덕목이라고 생각하지만

마음이 자유하지 못한 것을 스스로 아는 것은 고통이 아닐 수 없다.

스스로 감옥에 갇혀서

'이게 내 세상인가' 하는 착각 속에서도

경계를 넘나드는 자유를 꿈꾸는 아이러니.

이 생 끝 즈음에는 만지작거린 쪼꼬만 흙덩이가 '자연'스럽길.

신이 허락한다면 그 희열의 순간을 꿈꾸어 본다. 젠장.

2019.8.16 늦은 밤