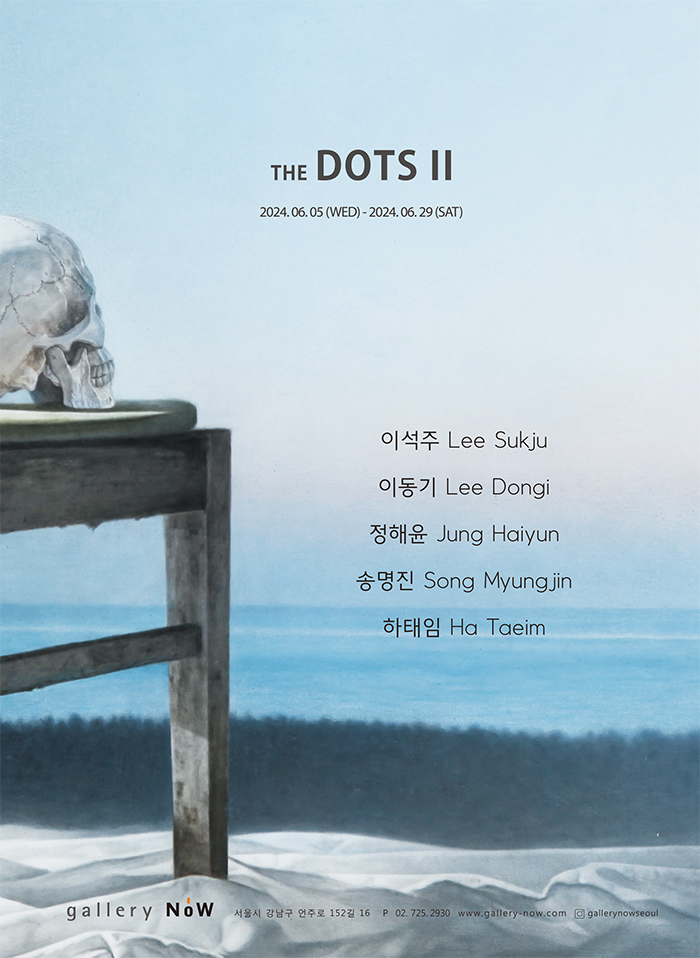

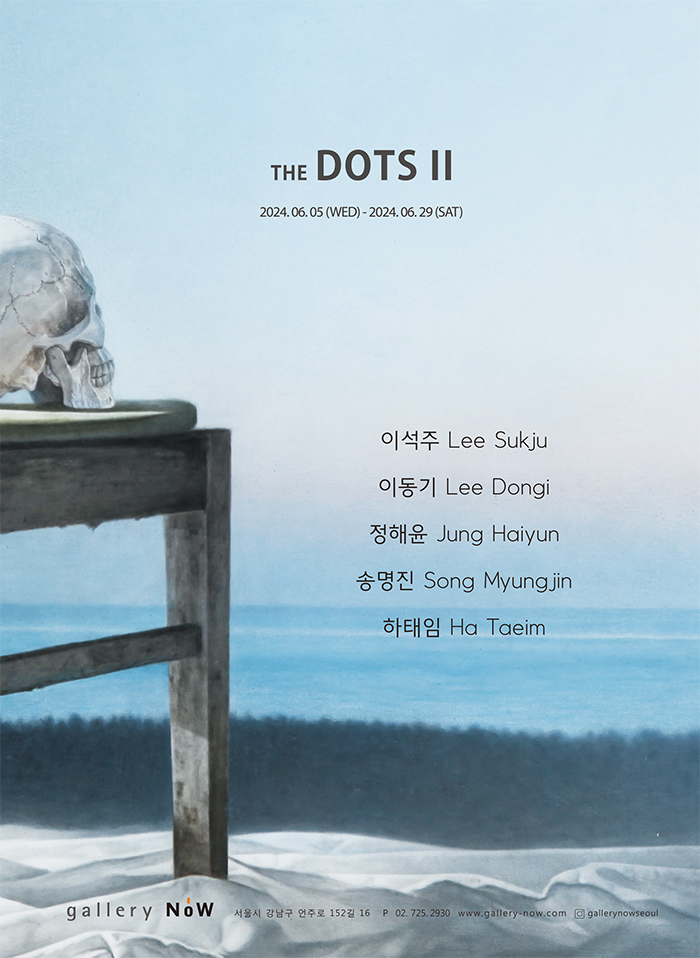

갤러리 나우, 6월 5일 그룹전 <THE DOTS II> 개최

전시제목: THE DOTS II

참여작가: 이석주, 이동기, 정해윤, 송명진, 하태임

전시기간: 2024.06.05(수)-06.29(토)

오프닝: 2024.06.05(수) 오후 5시~7시 (별도의 오픈식 없음)

관람시간: 화~토요일 10am~7pm

전시장소: 갤러리 나우 (서울시 강남구 언주로 152길 16)

전시문의 : T. 02-725-2930, E-mail. gallery_now@hanmail.net

* 2024년 <THE DOTS II>에 이어 2025년 <THE DOTS III>가 진행된다.

갤러리 나우는 2023년 <THE DOTS>(김강용, 국대호, 윤병락, 남경민, 김준식)에 이어 한국 현대미술의 중요한 지점을 만들어가고 있는 작가, 이석주, 이동기, 정해윤, 송명진, 하태임 작가와 함께 그룹전 <THE DOTS II>를 개최한다.

<THE DOTS>가 대상에 대한 재현을 기반으로 한 작업이 주를 이룬 전시라면 <THE DOTS II>는 사실주의 경향을 비롯하여 작가가 대상을 인식했던 방법과 다층의 작업 의도를 알아가는 과정을 기대하는 전시로 기획되었다. 작업이 보는 사람들로 하여금 하나의 표현 양식이나 사고의 틀로 규정되지 않고 끊임없이 질문을 던지게 된다는 점은 현재까지 지속해서 이야기를 풀어냈던 그들의 창작 동력을 가늠하게 해 준다. 시대와 양식을 넘어 작업 안에 숨겨져 있는 서사를 단번에 풀어내지 않고, 관람객의 상상력을 자극하며 긴 시간 동안 작업의 연속성을 기대하게 했던 점이 이번 전시 작가들의 특징이다. 50대 이상의 작가들로 이루어진 본전시는 <THE DOTS>에 이어 동시대 미술을 ‘점(DOT)’의 시각으로 랜덤하게 구성된 세대별 전시이며, 각 작가의 작업에 부여되는 여러 측면의 작품의 가치 -감정과 이성, 사회, 미학, 미술사적인 성과에 대하여 존경을 표하는 자리이기도 하다.

또한 5인의 참여 작가는 내적인 감각을 시험하고 회화를 지식의 결정체로 볼 수 있도록 관람객의 감성을 자극하는 데 그 입장을 같이한다. 전시에서는 각자의 작업 안에서 실존을 매개로 구상과 추상, 극사실와 초현실 등 여러 조형 어법이 혼재해 있는 작업을 선보이는데, 공통적인 것은 수많은 조형 요소를 선택하는 과정에서 시각적인 어휘와 작업이 함의하는 바에 대해서 깊이 탐구해 오고 있는 작가들이라는 점이다. 나아가 전시는 사적인 관심으로 시작된 그들의 이야기가 어떤 방식으로 관람객의 이성을 흔들고 시대적 감성을 반영시키며 앞으로의 회화의 흐름에 어떠한 영향을 주게 되는지 예상해 볼 수 있는 기회가 될 것이다.

이석주 | 사유적 공간 162x130.3cm Oil on canvas 2024

“돌이켜 보면 지속적으로 일관성 있는 주제는 시간의 유한성 속에서 존재의 의미를 묻는 작업이 아니었을까. 방법적으로는 현실에만 국한되었던 의식의 밑바닥에 감추어 졌던 자아의 내면풍경을 끌어올려 기차, 말, 빈 의자 등 자연물과 인공적인 오브제와 결합시키고, 상징적 형상들을 임의적으로 자리 바꿈하여 데페이즈망(환치)을 통한 낯선 만남으로 대비효과를 극대하여 일상과 상상의 접속을 넘나드는 내면풍경을 표현하려고 한다.”

- 이 석 주

이석주 (B.1952-)는 1970년대 이후 산업화 사회의 소외된 자아와 인간의 심연을 그려낸 <벽>, 80년대 자연스럽게 흘러가는 삶의 모습을 관찰자로서 표현한 <일상>, <사유적 공간>으로 대표되는 극사실적인 경향의 작업을 통해 시대의 사회상과 인간 내면의 모습을 표현해 왔다. 형식이나 기법의 특징으로 분류되는 하이퍼리얼리즘의 냉정한 결과는 달리 그는 회화적 진실성을 견지하고, 근작인 <사유적 공간>을 통해 사실적인 묘사와 더불어 생략과 확대, 인공물과 자연물 등 이질적인 대상의 배치로 초현실적인 구성을 시도하며 다양한 층의 정서를 그려냈다. <사유적 공간>은 한 화면에 여러 오브제를 세밀하게 확대하거나 또는 모호하게 표현함으로써 현존하는 대상을 넘어 다른 차원의 지시적인 공간으로 안내한다, 그의 상징적인 이미지들은 시간성을 갖고 연결되어 상상의 풍경이 우리 안에 펼쳐지게 하는 것이다.

비정형의 추상이 주류를 이루던 시기, 한국의 시대상과 서정성을 반영하며 사실주의 대표 작가로서 미술계의 스승이자 선배로 중심축이 되어온 그가 예술적인 삶의 정수에 이른 시점에 그가 이룬 성찰이 관람자에게 어떤 방식으로 제시될 것인지 기대된다. 또한 과거 한국의 현대 사회를 관통하며 심리적 상흔을 고스란히 녹여온 작가로, 더불어 대상을 통해 자기 인식의 존재감을 실어내는 동시대의 작가로 그의 예술적 여정은 회화의 양식을 넘어 우리에게 시사하는 바가 크다.

이동기 | 슬픈 여인 Weeping Woman 110x150cm Acrylic on canvas 2023

"아무 것도 창조하지 않는 작가가 되고 싶으며, 창조하지 않는 것은 매우 자연스러운 일이다."

- 이 동 기

이동기 (B.1967-)는 한국 현대미술에 본격적으로 만화 이미지를 도입, 대중 문화 속의 이미지를 차용하고 모더니즘 회화와 추상미술의 요소까지 광범위하게 조합 시켜 표현해 왔다. 그의 그림에는 이미지들을 원래 있던 자리나 일반적인 맥락에서 떼어내 재조립하여 새로운 의미를 창출하는 ‘브리콜라주(Bricolage)’ 기법이 활용되었다. 만화의 한 부분을 확대하여 그린 <코믹스>, 그가 성장기에 접했던 일본 애니메이션 캐릭터 아톰과 미국의 디즈니 캐릭터 미키마우스를 결합한 <아토마우스>와 변이된 캐릭터 작업, <더블 비전>, <추상화>, 대중 문화의 아이콘과 사회의 단면을 중첩하여 표현한 <절충주의>, 드라마의 한 장면을 캡처해서 그린 <소프 오페라>, <낱말들> 연작까지, 그의 작업에는 다양한 시공간에서 취득된 이미지들로 상호 간의 연결고리 없이 배치되어 있는데 이는 그가 사물과 현상, 재현과 숭고, 보편성과 특수성, 외부와 내부 등 다원적인 개념을 화면에 구현하고자 했기 때문이다. 이렇게 다양한 이미지들을 담아냈던 작가는 자신의 전 시리즈의 의미를 관통하는 단어로 ‘Nothing’을 언급한다. 이는 수많은 이미지가 차용된 작업의 성격과는 다른, 정반대의 시사점을 보여준다. 그가 대중 문화의 특징적인 요소로 유연함과 가변성에 주목하여 표현한 대목이며, 대중이 미디어를 통해 접하는 정보는 특정한 사건이나 관점에 따라 전복될 수 있다는 것을 의미한다. 이러한 관점에서 그의 작업은 표면적으로 구상성이, 조형 언어의 원리로 본다면 추상적인 성격을 지닌다. 이 추상성은 궁극적으로 작업의 의도를 모호하게 만들어 다양한 해석을 가능하게 하는데 작가는 정답을 말하기보다 다층적인 구조를 제시하며 해석의 묘미를 제공하는 것이다.

정해윤 | Capitalism 208x227cm Oriental water color on thick mulberry paper 2016

“난 인간의 보편적인 삶의 과정에서 큰 줄기의 모티브를 찾고 그것을 형상화 하는 작업을 한다. 나의 상황이기도하고 타인의 상황이기도 한 시대를 초월하여 공감된 삶의 유기적 관계의 형상화, 그 형상화의 플레이. 이것이 내 작업의 결과적 산물이 된다.”

- 정 해 윤

동양적인 색조와 서양의 구조적인 조형성으로 미적인 공감을 이끌어내는 정해윤 (B.1972-)의 작업은 박새와 실, 돌 등을 통해 보편적인 삶과 관계를 조망하는 ‘시(詩)’이다. 작가는 작업 초기 우연히 비를 맞는 박새를 보며 감정이입 되어 자신을 비롯한 다른 사람들, 자연과 사물 사이의 유기적인 관계를 화면에 풀어냈다. 그는 세상을 살아가는 사람들과 상황 그리고 미묘한 심리상태까지 시공간을 초월하여 성찰하고 서로 간의 관계성을 깊이 탐구한다. 각자의 이야기가 담긴 공간을 서랍 형상으로 표현한 <Relation>, 기둥을 가로지르는 실을 소재로 대안을 통해 성장할 수 있다는 내용을 담은 <Plan B>, 외부 상황에 유연하게 대처하는 인간의 모습과 자본주의적인 시스템을 각각 돌과 쇼핑백으로 은유한 <Capitalism>까지, 여러 배경 가운데 배치된 박새와 사물들은 인간의 보편적인 모습이면서 작가 자신이 투영된 자화상이기도 하다. 자신의 개인적인 상황과 감성에서 시작된 그의 이야기는 우리 스스로에게 성숙한 삶의 태도를 기대하게 한다. 이러한 의도는 인간의 삶에 있어서 성찰이 지속해서 이루어지고 있음을 암시하며, 화면의 작은 부분도 놓치지 않는 근성과 밀도 있는 묘사 등 작업에서 보이는 특징들은 작가 자신의 인생을 대하는 태도와 일치하고 있음을 보여준다,

송명진 | Some play 112x162cm Acrylic on canvas 2012

“…화면의 이미지들 간의 관계에서 시각적으로 경험되는 ‘촉각성’, 바로 이것만은 담보하고자 했다. 이것은 앞서 언급했던 ‘평면성’과 같은 의미들조차 모두 지워버리고 난 후의 잉여의 실재이자 손톱 밑에 박힌 가시처럼 실상이다. 여기서 말하는 촉각성은 단순히 이미지를 사실적으로 묘사해서 손으로 만지고픈 욕구를 유발시키는 촉각적 감각이라기보다는, 일상에서 겪었던 내 몸과 사물 간의 촉각적 경험을 그림을 통해 연상시키고 시각적으로 공감해 보는 감각이며, 화면의 사물들과의 관계에서 발생할 수 있는 다음의 촉각적 사태를 유추하게 만드는 ‘시각적인 촉각성’이라고 할 수 있다.”

- 송 명 진

송명진(B.1973-)의 작업은 회화의 한계인 평면성을 인식하고 견고하지 않은 사물을 평면에 조각하듯 입체화 시키는 데에서 출발했다. 작가는 2005년부터 식물, 사람의 살결, 모래, 천, 실 등으로 추측될 수 있는 형상을 일정 부분 유지한 채 여백으로 간주할 수 있는 균일한 색상으로 화면을 덮음으로써 회화 내부의 서사와 외형적으로 두드러지는 평면성을 동시에 표현해 왔다. 바탕에 깔린 색 면의 추상성과 이를 뚫고 나오는 실존하는 대상의 재현으로 얻게 된 묘한 긴장감은 초현실적인 분위기를 자아낸다. 이러한 과거 회화에 대한 기조로 근작에서 주목할 만한 점은 이미지 간의 관계에서 느껴지는 촉각성이다. 현실과 초현실, 구상과 추상, 평면과 입체의 표현 등 조형적인 놀이의 일환으로 ‘그리기’의 다양한 시도 가운데 있었던 그가 ‘그리기’에 자신을 내어 맡기고 함축한 이야기는 ‘촉각’에 관한 것이다. 그는 일상에서 겪었던 작가의 신체와 사물 간의 감각적 경험을 기억 속에서 끌어내 보는 사람으로 하여금 자신이 느낀 감각에 대한 외부적인 반응을 유도한다. 나아가 작가는 작은 시각적인 기억의 단서만으로도 감각적인 경험 전체로 확대함으로써 회화에서의 환영을 적극적으로 나타내고 있다.

하태임 | Un Passage No.234048 80x80cm Acrylic on canvas 2023

“컬러 밴드들은 신체의 ‘그리다’ 를 수행시키는 반복적인 행위를 통해 만들어지는 단순 명시적인 형태이며 최소한의 단위요소이다. 이 컬러밴드들은 상호 ‘마주보기’, ‘등돌림’, ‘같은 곳을 바라보기’, ‘교차하기’, ‘어긋남’을 통해 다양한 파장과 멜로디를 보여준다.”

- 하 태 임

하태임 (B.1973-)의 ‘컬러밴드(Color Band)’는 프랑스 유학 시절 했던 추상표현주의 작업에서 비롯되었다. 당시 의사소통에 어려움을 겪었던 작가는 소통에 대한 의지의 반어적인 표현으로, 그리던 문자 이미지를 덮고 지우며 색 면과 색 띠들을 구성하기 시작했다. 2003년 이후 그의 대표작으로 언급되는 <Un Passage>에서는 팔이 움직이는 폭만큼 형성된 반 곡면의 색 띠를 통해 순간적인 기분이나 느낌을 투영함으로써 직접적인 매체로서 회화의 성격을 반영하고 있다. 작가는 오랜 시간 동안 반복하여 올린 반투명의 색 띠들이 겹쳐 생기는 틈을 통해 우리의 일상처럼 반복되어 순환하는 ‘통로’의 개념으로 확장하여 삶의 근원을 되짚어보게 한다. 또한 그가 고민하고 색을 올리는 순간은 작가 스스로에게 색으로부터 치유 받는 시간이자, 반복적 행위를 통해 얻어지는 수행의 과정이기도 하다. 이로써 캔버스와 붓, 손이 하나가 되어 움직인 붓질의 리듬은 색채의 율동에 따라 시각적인 파장으로 화면 전체에 확대되어 나타난다. ‘색을 위해 그리기를 포기했다’는 작가의 말이 대변하듯이 자기 신체의 흔적을 통해 보여주는 정제된 형상과 화려한 색상은 추상화의 계보를 흡수하고 화면 구성의 여러 변화를 시도하며 얻게 된 결과물로서 그만의 세련된 조형 언어를 구현해 내고 있다.