이나경 LEE, NA KYUNG

《풍경. 바람, 그 너머 Landscape. Wind and Beyond》

■ 전시 개요

전 시 명 풍경. 바람, 그 너머

Landscape. Wind and Beyond

참여작가 이나경 LEE, NA KYUNG

전시기간 2024. 6. 27(목) ~ 7. 7(일)

초대일시 2024.6.27(목) 5:00 - 7:00pm

전시장소 금호미술관 (서울 종로구 삼청로 18)

T. 02-720-5114

관람시간 화 ~ 일 10:00 am - 18:00 pm

* 오후 5시 30분까지 입장 제한

* 월요일 휴관

관 람 료 무료

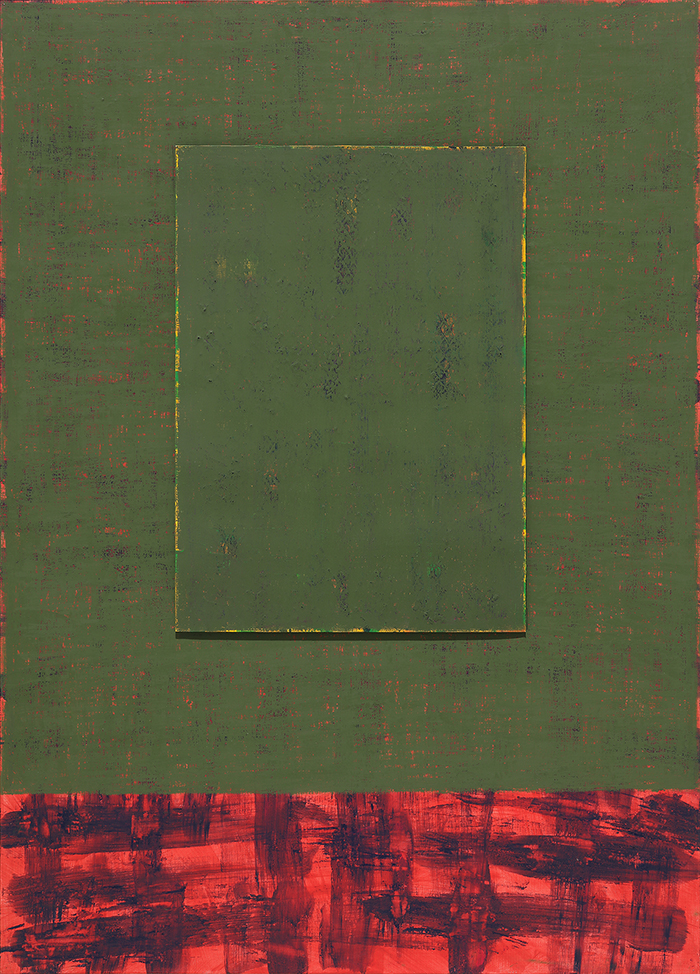

녹색 문이 있는 풍경 (Landscape with a Green Door), 2018,

Acrylic Oil Pastel on Paper, 110X79cm

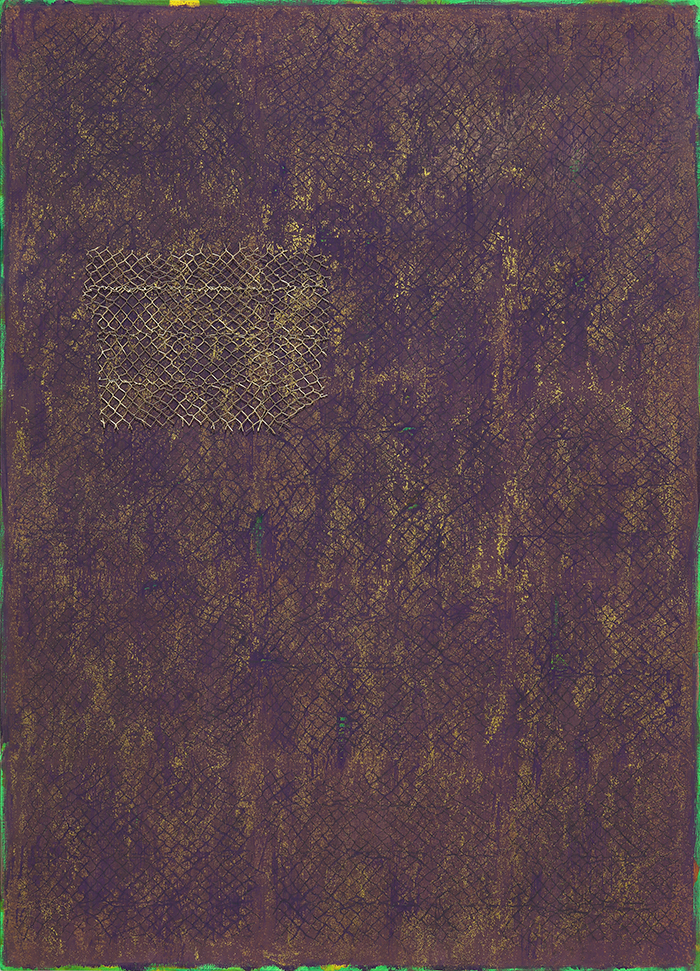

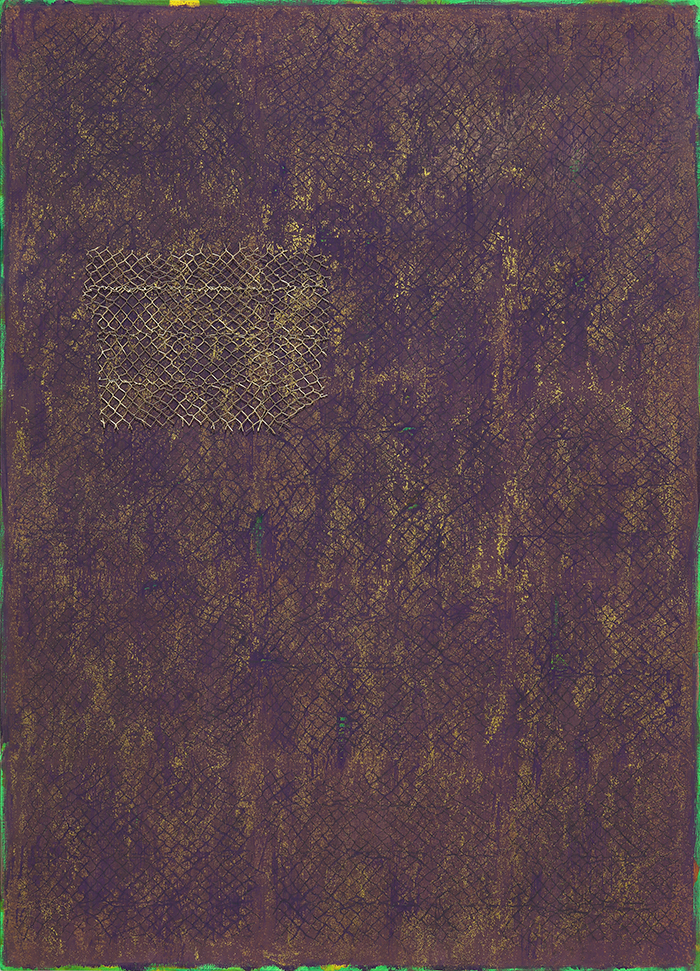

망이 있는 풍경 2018-7 (Landscape with a net 2018-7), 2018,

Mixed Mediums on Paper, 79X110cm

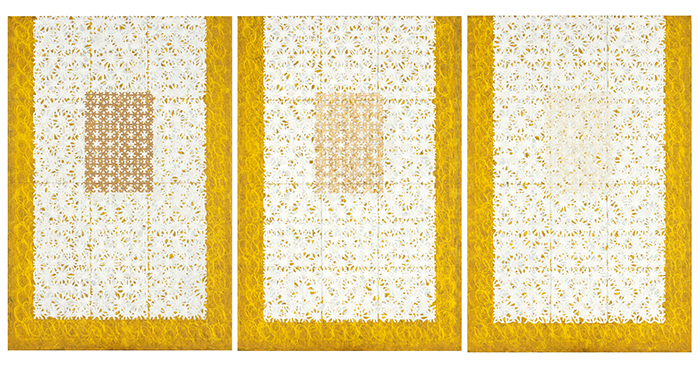

종이꽃이 있는 풍경 2018-1, 2, 3, 4 (Landscape with Paper Flowers 2018-1, 2, 3, 4), 2018,

Acrylic, Oil Pastel, Oil, Pencil on Canvas, 194x520cm

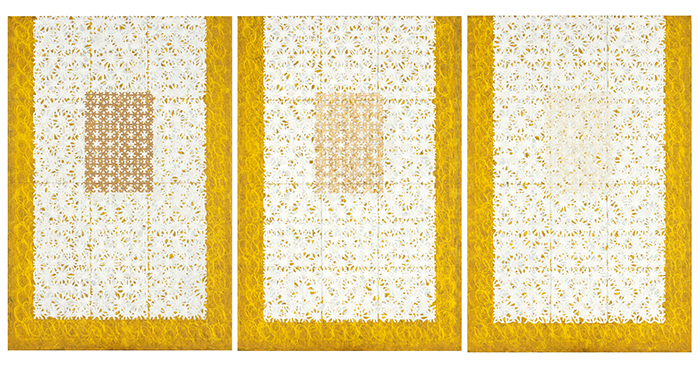

흰 휘장이 있는 풍경 1 ,2, 3 (Landscape with White Drapes 1 ,2, 3), 2019,

Oil, Acrylic, Gold leaf, Pencil on Canvas, 194x130cm x3

■ 평론

풍경. 바람, 그 너머

김성호(Sung-Ho KIM, 미술평론가)

I. 무엇이 있는 풍경 – 탈구조화의 움직이는 세계

이나경의 풍경 연작은 ‘종이꽃이 있는 풍경’, ‘나무가 있는 풍경’, ‘그물이 있는 풍경’, ‘망이있는 풍경’, ‘매듭이 있는 풍경’, ‘하얀 휘장이 있는 풍경’과 같은 제목처럼 특별한 수식어로 인해 ~이 있음을 전제하기도 하지만 그 본질은 특별한 부연 설명이 없는 ‘풍경’ 그 자체이다. 실제 작품명도 어떤 수식어도 없는 ‘풍경’이라는 단어만을 사용하기도 한다. 즉 인공이나 자연의 특수한 풍경을 모두 아우르는 보편적 의미의 풍경 그 자체인 셈이다. 그것은 잔잔한 단색조나 거친 표현주의 붓질과 정갈한 반복 패턴 그리고 임파스토의 질료를 집적해서 탐구하는 추상 풍경이라는 점에서 재현된 풍경이기보다 ‘구성된 풍경’이되 ‘구조 안팎을 넘나드는 풍경’ 으로 해설할 수 있겠다.

대지 위에 홈을 파서 수로를 놓고 거주를 위한 벽을 쌓기 시작한 원시 문명 이래 이 세상은 구조적 세계를 이끌어 왔다. 셸터(shelter)라는 이름의 인간 주거지뿐만 아니라 마을과 국가의 경계 그리고 지구를 잘게 구획한 경도와 위도, 그리고 세계 시간대는 ‘인간을 위한 구조적 세계’의 일단이다. 또한 블록으로 구분한 시가지, 좁은 지면 위에 올려놓은 마천루는 어떠한가? 세상은 이미 구조적 세계로 가득하다. 유념할 것은, 그곳에는 그 구조의 벽을 넘나들거나 그 경계에서 꿈틀거리는 유기적 생명이 자리한다는 것이다. 세상의 주인공이라고 자처하는 인간, 반려동물이라는 이름으로 함께하는 동물, 화훼(花卉)라는 이름으로 삶의 공간 안에 들어온 식물, 그리고 공원과 정원이라는 이름의 ‘의사(疑似) 자연’이 그것이다.

이나경의 풍경 연작은 인공과 자연이 맞물린 구조적 세계를 화폭 위에 새롭게 구성한다. 그녀의 〈종이꽃이 있는 풍경〉은 대표적이다. 여기서 종이꽃은 인공과 자연을, 평면과 입체를 그리고 죽음과 생명 사이를 잇는 시간의 흐름을 내포한 은유로 표상된다. 마치 프랑스의 소설가 프루스트(Marcel Proust)가 작품, 『읽어버린 시간을 찾아서』에서 홍차와 마들렌 과자를 먹는 순간에 떠올린 유년기의 기억과 상상 작용을, ‘물이 담긴 그릇 속에서 선명한 색깔과 윤곽으로 살아나는 일본 종이꽃 놀이’에 비유한 것처럼 말이다.

이나경은 〈종이꽃이 있는 풍경〉 연작을 위시한 여러 작품에서 전개도처럼 펼쳐진 종이꽃 패턴을 직접 만들어 캔버스에 그 형상을 옮기고 그 위에 특수 제작한 오브제로 유화 물감을 마치 판화처럼 찍어낸다. 이러한 일련의 과정을 통해서 오리가미(おりがみ)라고 불리는 일본의 종이접기 놀이에 담긴 미학을 견인하고 ‘탈구조화의 방식으로 구조화된 세계 읽기’를 조형적으로 실험한다. 동식물과 같은 유기적 생명체나 연기나 운무와 같은 무형의 자연 상태를 패턴처럼 ‘구조화한 평면’의 종이꽃이란 접기나 공기 불어 넣기 또는 물을 만나게 하는 방식을 통해 ‘입체로 탈구조화’되면서 생명력을 입는다. 이나경의 작업에 드러난 종이꽃 또한 상반되는 여러조형 요소가 함께 만나는 일련의 과정을 통해서 구조의 탈구조화를 실행하면서 생명력의 존재로 되살아난다.

두 개의 캔버스 혹은 네 개의 캔버스가 하나의 작품을 이룬 〈붉은 꽃이 있는 풍경〉 연작은 구조화된 프레임(口)과 내부의 콘텐츠(十)가 만나 이룬 격자 모양의 구조화된 세계(田)를 시각화하면서도 그 경계에서 자라는 유기적 형상의 생명 존재를 중첩해 탈구조화를 시도한다. 붉은색 꽃들이 무수한 레이어를 중첩해 밀도를 이룬 붉은 화면이 실상 푸른 바탕색으로부터 출발하고 최종적으로 화면 위에 투과체의 푸른 꽃이 ‘다수의 화룡점정’으로 산포(散布)하게 만든 내재적인 종(縱)의 규칙은 주목할 만하다. 아울러 다수의 캔버스를 옆으로 길게 늘어뜨려 시간의 내러티브를 담은 외재적인 횡(橫)의 규칙 역시 ‘구조 속 탈구조’를 실험하는 조형적 실험을 훌륭히 성취한다.

이러한 차원에서 이나경의 작업에서, ‘~이 있는 풍경’ 혹은 ‘무엇이 있는 풍경’은 정지체로 존재하는 풍경이 아니라 움직이는 운동체로 존재하는 풍경이라고 하겠다. 눈에 즉각적으로 보이지는 않지만 마치 주변 맥락을 아우르며 비로소 우리에게 드러나는 ‘바람의 움직임’처럼 말이다.

II. 그물 또는 매듭으로 잇는 풍경 – 인다라망의 연기 세계

이나경은 이번 전시에서 네 개의 캔버스를 이어 붙인 작품 〈종이꽃이 있는 풍경〉(2018)에서 연두색의 바탕 위에 투과체의 하얀 종이꽃이 둥근 그물처럼 얽혀있고 좌측에 하얀 종이꽃 패턴이 마치 휘장처럼 뒤덮여 있는 이미지를 선보인다. 이 작품은, 종이꽃을 일률적인 격자무늬 안에 멀티플 형상으로 패턴화했던 동일한 제목의 이전 연작이나 실제의 철망 오브제를 덧붙인〈망이 있는 풍경〉 연작을 좀 더 자유롭게 해체하는 작품으로 읽힌다. 특히 왼쪽의 종이꽃이 그물망처럼 연결된 휘장 이미지는 마치 프레임 내부의 공간을 탈주하게 만드는 ‘풍경 앞 풍경’처럼 인식되게 하는 공간 구획의 역할을 톡톡히 담당한다. 이러한 차원에서 그물망은 이나경의 작업에서 종이꽃 패턴의 이란성 쌍생아이자 또 다른 변주의 주체로 자리한다.

이번 전시에서 ‘그물이 있는 풍경’, ‘매듭이 있는 풍경’ 연작은 많은 부분 자유로운 드로잉의 형태로 선보이지만, 그물과 매듭의 속성은 지금까지 언급한 바 있는 모든 캔버스 작품에서 일관되게 드러나는 것이기도 하다. 만남과 연결을 은유하는 그물과 매듭의 속성이란 마치 세상의 인연처럼 필연적이지만, 유연한 것이기도 하다. 세 개의 캔버스를 이어 붙인 작품 〈하얀 휘장이 있는 풍경〉(2019)을 보자. 이 작품은 금빛의 어떤 구조물을, 여러 매듭 또는 하나의 그물망으로 된 하얀 종이꽃 휘장이 정갈하게 뒤덮은 작품이다. 이슬람 문명의 건축적 구조와 문양이 연상되는 이 작품은 생성소멸의 자연과 생로병사의 인생에 관한 존재론적 성찰을 견인하기에 족하다. 기하학적 구성 위에 유기적 형상의 식물 패턴 문양을 얹은 까닭이기도 하거니와, 각 캔버스의 중앙에 위치한 ‘금빛 종이꽃 그물 문양’을 좌측에서 우측으로 갈수록 점차 소멸해 가는 형상으로 만들어 시간 속에서 생성 소멸하는 존재를 은유적으로 표상하는 까닭이다. 거의 소멸해 가는 우측 캔버스의 ‘종이꽃 그물 문양’에만 역설적으로 금박을 사용함으로써, 이러한 엄숙하고도 숭고하기까지 한 인간 존재론에 관한 은유적 내러티브를 더욱더 강화한다.

우리는 이나경의 작업에서 인다라망(因陀羅網)의 세계를 읽는다. 산스크리트어 인드라얄라(indrjala)의 한자 표기인 ‘인다라망’은 고대 인도 신화 속 인드라(Indra) 신(神)의 거주지인 선견성(善見城)의 위를 덮고 있는 거대한 그물을 가리킨다. 그물코마다 박혀 있는 보배 구슬에서 나오는 빛이 신비경을 만든다는 인다라망의 세계는 우주 만물이 서로 연결되어 있다는 동양철학의 메시지를 우리에게 전한다. 이나경의 작품에서 개별의 ‘종이꽃’은 구슬이자, ‘종이꽃 그물 문양’은 인다라망인 셈이다. 또한 ‘인다라망경계문(因陀羅網境界門)'이라는 말이 ‘부처가 세상 곳곳에 머물고 있다’는 뜻으로 해설되듯이, 인다라망의 세계는 불교 화엄 철학의 ‘연기(緣起)’의 개념과 맞물리는 것이기도 하다. ‘인연생기(因緣生起, pratītya-samutpād)’를 약칭한 ‘연기’는 모든 존재가 상호 연결되어 있다는 철학을 전한다. 즉 화엄 철학은, 현상의 사물인 유위(有爲)라는 것이 모두 원인(因)과 조건(緣)의 상호 관계 속에서 성립되고, 만유일체의 사물이 서로 무한히 연결되어 있다는 ‘중중무진(重重無盡)’의 진리를 전한다. 더 나아가 연기는 “모든 현상과 사물은 서로 연결되어 존재하기에 생성과 소멸조차 연결된다”는 ‘생사일여(生死一如)’에 관한 숭고하고도 묵직한 존재론적 메시지마저 너끈히 품어 안는다.

III. 에필로그

종이꽃, 그물, 매듭이 있는 일련의 풍경 연작으로 전개되어 온 이나경의 작업은 일상 주변에서 맞닥뜨린 마른 꽃과 풀잎, 매듭처럼 똬리를 튼 식물 줄기, 버려진 철망과 학교 운동장 축구 골대의 뜯어진 그물망과 같은 소소한 사물들의 이미지를 추상 회화 안으로 길어 올린다. 주변부의 잉여 존재를 추상화, 개념화하여 미학 내부의 중심으로 견인하는 이러한 작업 태도는 인다라망과 연기의 철학을 맞물리게 하면서 부분/전체, 구조/탈구조뿐만 아니라 실재/허구, 자연/인공, 평면/입체, 내용/형식, 추상/구상, 물질/정신 그리고 삶/죽음에 이르기까지 모든 것이 상호 연결된 세계관을 탐구하고 시각화한다. 이 연결의 세계에는 당장 눈에 보이지는 않지만, 촉지가 가능한 바람과도 같은 미묘하고도 유연한 움직임이 작동한다. 따라서 종이꽃, 끈, 매듭, 그물의 이미지를 탐구하는 이나경의 풍경 연작은 거시적으로는 오묘한 우주의 질서를, 미시적으로는 그 속에서 살고 있는 인간의 삶을 은유한다고 할 수 있겠다.

작가 이나경은 오랜 조형적 성찰과 실험을 통해 근 십여 년 만에 개인전을 선보인다. 시간을 두고 완성한 작품들은 이제 작업실에서의 오랜 침묵을 깨고 바람을 쐬러 전시장으로 나서면서 관객을 반갑게 맞이한다. 오랜 세월을 기다려온 작가의 설레는 마음과 관객의 호기심 가득한 기대가 만나는 순간을 상상해 보라. 종이꽃처럼 흥미롭게, 끈과 매듭처럼 긴밀하게, 인다라망이라는 그물처럼 넓고 깊은 사유를 통해 바람처럼 유연한 움직임의 미학을 펼쳐 보일 이나경의 개인전 ‘풍경. 바람, 그 너머’를 우리가 기대하는 까닭이다.

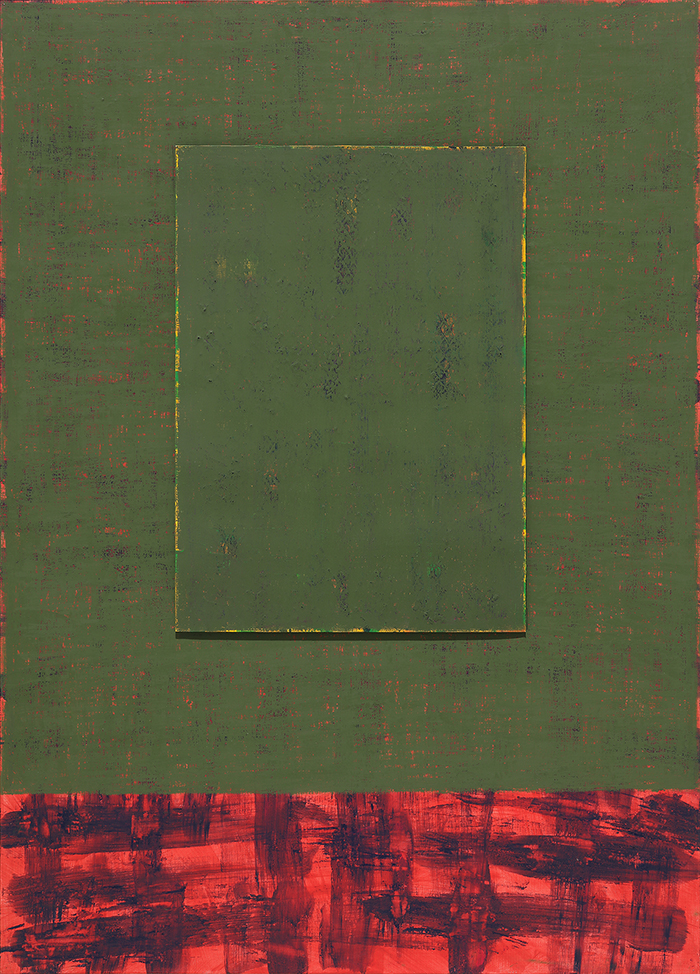

붉은 꽃이 있는 풍경 1 (Landscape with Red Flowers 1), 2020,

Acrylic, Oil on Canvas, 194x130cm

풍경 22B-1, 2 (Landscape 22B-1, 2), 2022,

Acrylic, Oil, Colored Pencil on Canvas, 194x260cm

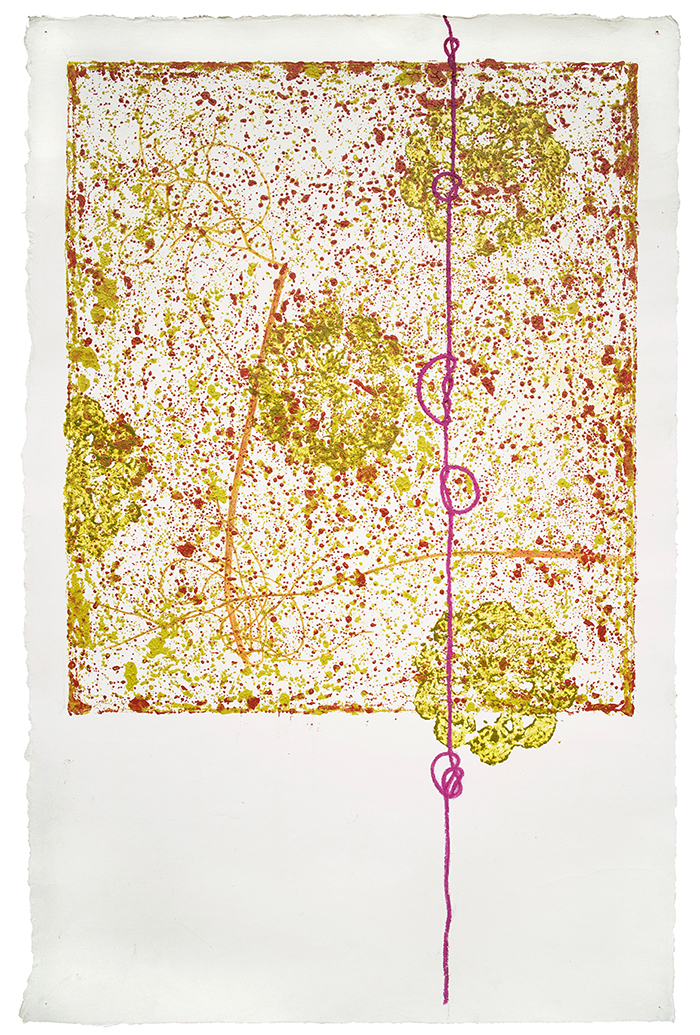

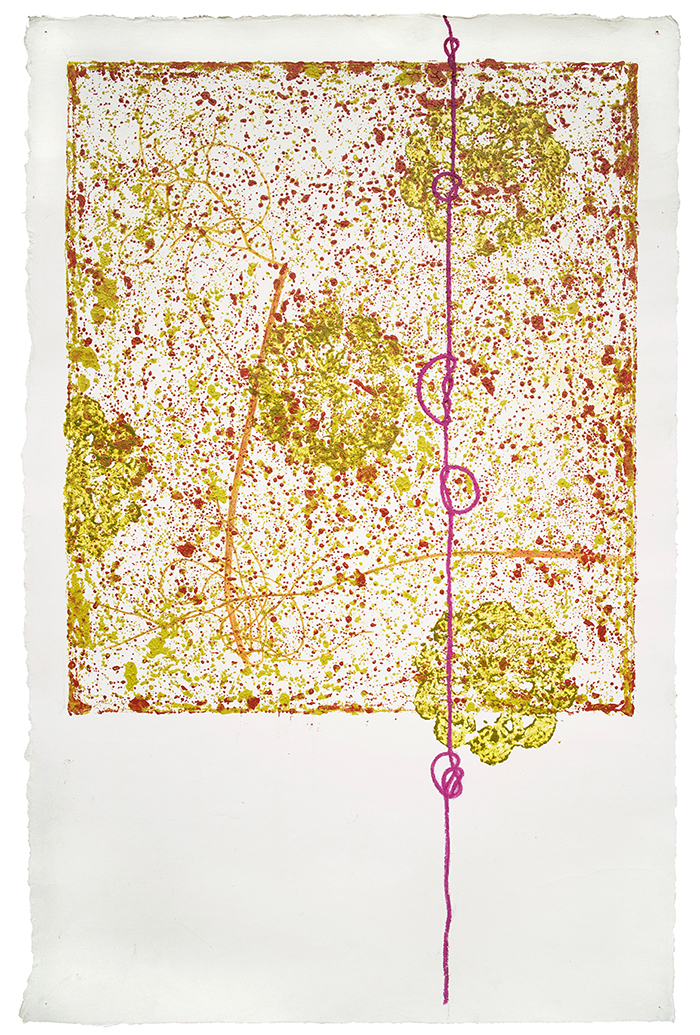

드로잉 22-7 (Drawing 22-7), 2022,

Oil, Colored Pencil, Pastel on Paper, 82x42cm

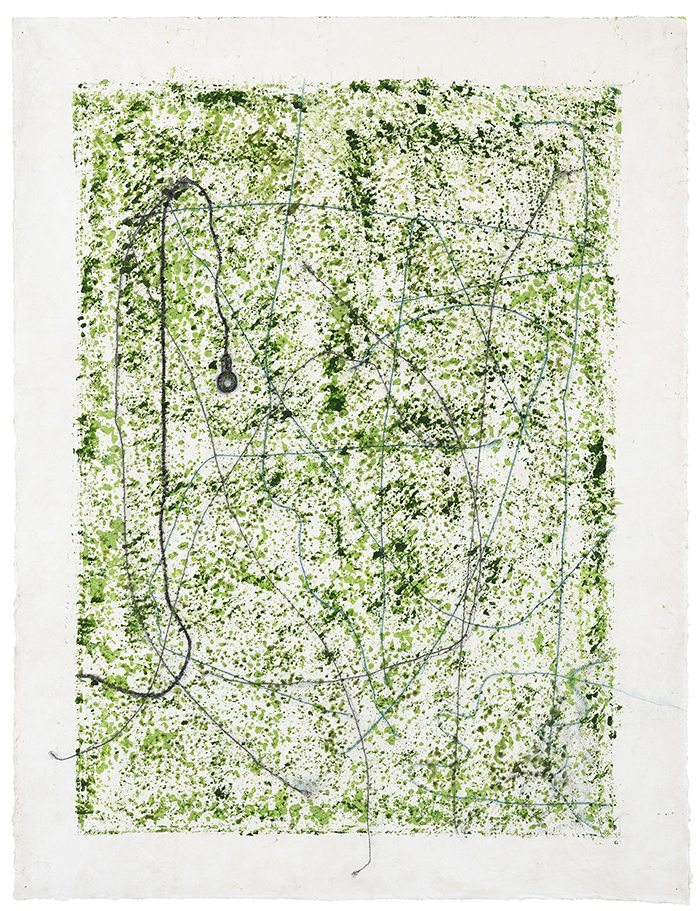

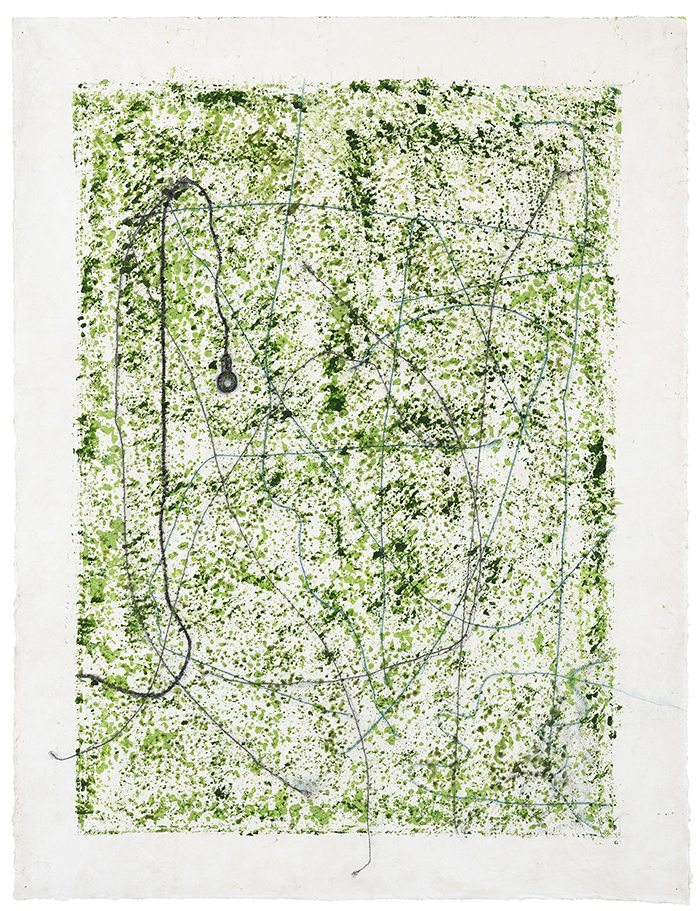

드로잉 2407 (Drawing 2407), 2024,

Oil, Charcoal, Colored Pencil on Paper, 85x67cm