이응노미술관 특별기획전

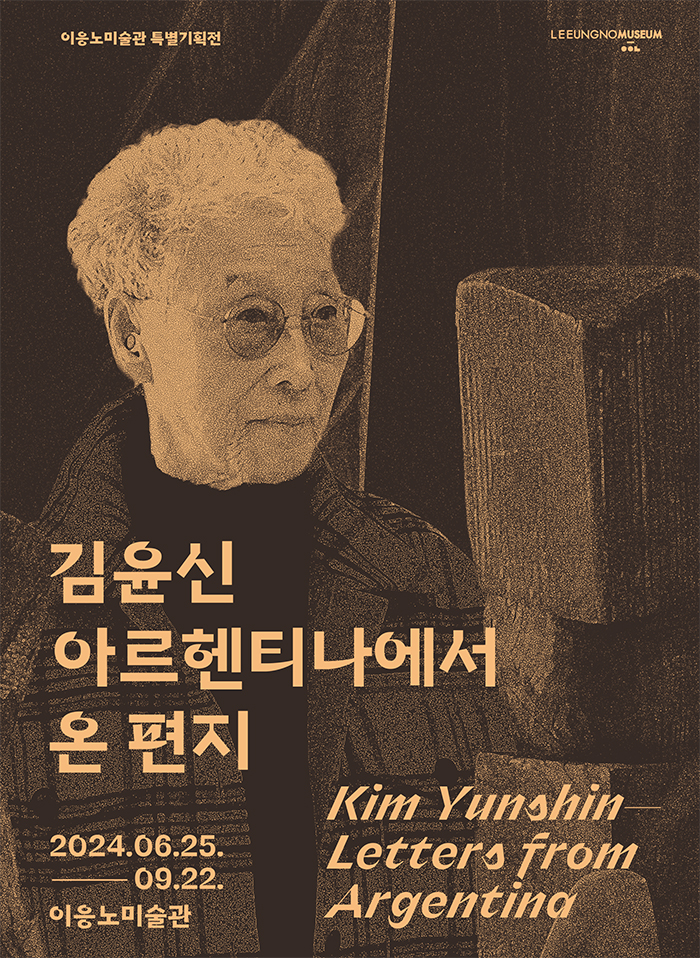

《김윤신 - 아르헨티나에서 온 편지》

■ 전시개요

○ 전 시 명 : 이응노미술관 특별전 《김윤신 – 아르헨티나에서 온 편지》

○ 내 용 : 한국 1세대 여성 조각가이자 파리 유학 시기 이응노와 교류했던 김윤신 작가의 개인전으로, 파리 유학 시기부터 현재까지 김윤신의 예술세계를 전반적으로 조명한다. 특히 조각, 회화, 아카이브를 포함한 50점의 작품 중 30여 점이 국내 최초로 공개된다는 점에서 그 의미가 크다. 자연주의 철학과 독창적인 예술적 언어를 통해 그의 예술적 여정을 깊이 있게 살펴볼 수 있는 전시이다.

○ 참여작가 : 김윤신

○ 기 간 : 2024년 6월 25일(화) ~ 2024년 9월 22일(일)

○ 개막행사 : 2024년 6월 25일(화) 15:00 / 이응노미술관 로비

○ 작가 좌담회 : 2024년 6월 26일(수) 14:00 / 이응노미술관 로비

○ 장 소 : 이응노미술관

○ 작 품 : 작품 60여점, 아카이브 90여점 총 150여 점(국·내외 미공개 작품 및 아카이브 포함)

○ 온라인 전시 : 이응노미술관 공식 SNS(인스타그램, 페이스북, 유튜브)를 통해 전시 작품상세설명 등 제공

- 인스타그램 : @leeungno

@leeungno 이응노미술관

■ 전시 기획의도

한국 1세대 여성 조각가 김윤신은 1964년 파리 국립고등미술학교 조각과 입학을 계기로 파리에서 활발하게 활동하고 있던 이응노와 교류하기 시작했다. 그 당시 이응노는 파리에 정착한 지 햇수로 5년째였으며, 1962년 당대 ‘엥포르멜’ 운동을 주목한 폴 파케티 화랑과 전속계약이 이뤄진 후 스위스, 오스트리아 등 유럽 전역으로 활동 반경을 넓히며 예술성을 인정받고 있었다. 특히 김윤신이 파리에서 유학한 첫해인 1964년은 이응노가 한스 아르퉁(Hans Hartung), 피에르 술라주(Pierre Soulages), 자오우키(趙無極, Zao Wou Ki), 장다이첸(張大千) 등 작가, 평론가, 철학자 등의 후원 아래 파리 시립 체르누스키 미술관에 파리 동양미술학교를 설립한 해이기도 하다. 1)

2024년은 1964년 김윤신과 이응노가 파리에서 만난 지 60년이 되는 해이자 1984년 김윤신이 아르헨티나에 정착해 오롯이 자신만의 창작에 매진한 지 40년이 되는 해이다. 이응노미술관은 이들 두 예술가의 조우와 김윤신 작가가 먼 타향에서 이룩한 창조적 열정과 그 작품 세계에 주목하여 회화와 조각 40여 점을 전시한다. 이번 전시는 그동안 국내에서 공개되지 않았던 김윤신 작가의 파리 유학 시기 초기 작품과 아르헨티나의 작품 대다수를 조망한다는 점에서 그 의미를 더한다.

1964년 두 예술가의 만남은 서로에게 영감이 되었다. 이응노는 김윤신에게 “내가 조각을 하고 싶은데, 네가 와서 도와주면 좋겠다”라며, 김윤신에게 나뭇조각을 깎고 다듬는 기법을 배우기 시작했다.

그 후 김윤신은 이응노의 집을 일주일에 한 번씩 방문하며 약 4년 동안 교류를 이어갔다. 이응노와 김윤신의 짧은 만남은 이응노가 1967년 동베를린사건에 연루되며 막을 내리게 된다. 하지만 이응노와 김윤신의 예술이 맞닿은 지점은 시각적으로 확인되는 조각의 외형적인 유사성 너머에 있다.

이응노와 김윤신은 모두 조각과 회화라는 매체를 이분법적으로 나누지 않고 상호보완적인 예술의 갈래로 여겼다. 오히려 평면과 입체를 자유로이 넘나드는 실험 속에서 각각의 매체가 지닌 한계를 돌파하려는 유연한 태도로 자신들의 예술세계를 확장해 나갔다. 이는 갓 파리에 유학 온 학생이었던 김윤신과 그 당시 주류 미술계에 안정적으로 안착했던 이응노의 교류가 수직적인 관계를 넘어 각자 동등한 예술가의 위치에서 이뤄졌던 사실에서도 미뤄볼 수 있다.

시간이 흘러 1984년 김윤신은 겨울방학 중 조카가 사는 아르헨티나를 방문한 이후 남미의 풍요로움과 다채로운 천연자원에 매료되어 그곳에 정착하게 되었다. 그로부터 40여 년간 김윤신은 자연주의에 기반한 동양철학을 바탕으로 독자적인 예술 언어를 구축했다.

김윤신은 자신의 예술세계의 근간을 “합이합일 분이분일(合二合一 分二分一)”이라는 동양철학으로 설명한다. “서로 다른 둘이 만나(합이) 상호작용을 통해 하나가 되며(합일), 그 합이 다시 둘로 나뉘어(분이) 각각 또 다른 하나가 된다(분일)는 것인데, 작가는 조각의 과정 또한 나무에 자신의 정신을 더하고(합), 공간을 나누어 가며(분), 온전한 하나(예술작품)가 되는 과정으로 본 다.”2) 자연과 내가 하나로 융합되고, 예술가가 자연을 완전히 수용하는 과정에서 하나가 되어 다시 독자적인 예술을 구축한다는 점에서 김윤신의 예술은 이응노 예술의 근원을 이루는 ‘자연적 추상성’과도 맞닿아 있다.

이번 전시는 이처럼 김윤신이 자연적 추상성을 바탕으로 독자적으로 구축한 시각언어를 생애 연대기별로 주목하고자 한다. 탈식민주의 이론가인 호미 바바(Homi K. Bhabha)는 국가와 민족의 정체성을 이루는 ‘문화의 위치’란 자아 대 타자, 제1세계 대 제3세계 같은 이분법 틀을 넘어 양가성을 띠는 ‘제3의 공간’에 존재한다고 말한 바 있다. 서구 예술의 중심지였던 파리에서 동양철학을 기반으로 한 두 작가의 교류, 그리고 김윤신이 아르헨티나에서 이룩한 창작의 세계는 무수한 편견과 틀 너머에 존재하는 한국 문화의 양가성과 역동적 위치를 반영하고 있다.

ㅡㅡㅡㅡㅡ

1)「아트인컬처」(2023.04.) “Special Feature/김윤신, 나무의 혼 88년”에서 임근준 평론가와 대담 중 이응노의 집에 일주일에 한 번씩 갔으며, 조각을 다루는 기법을 알려드렸다는 내용이 담겨 있다.

■ 전시장 구성

4전시장 –생명의 역동: 1960~1980년대

도불 이전 홍익대학교 조소과에서 수학한 김윤신은1964년 파리 국립고등미술학교 조각과로 입학했으나, 갑작스러운 지도교수의 별세로 석판화를 배우게 된다. 이 시기 김윤신의 석판화에서는 도불 이전 조각이라는 매체를 통해 탐구했던 역동적인 조형성이 평면에서 더욱 구체화되어 가는 것을 확인할 수 있다. 아카이브로 남은 그 당시 대다수의 조각을 보면, 선으로 된 철을 이어 붙여 평면을 만들고, 이 평면을 다시 용접하여 타원의 구 형상을 중심축으로 하는 것을 확인할 수 있다. 이들 조각은 일정한 운동성을 지니고 있는데, 타원 구조를 중심으로 평면의 철조가 다시 공간으로 뻗어 나가는 형상을 이룬다.

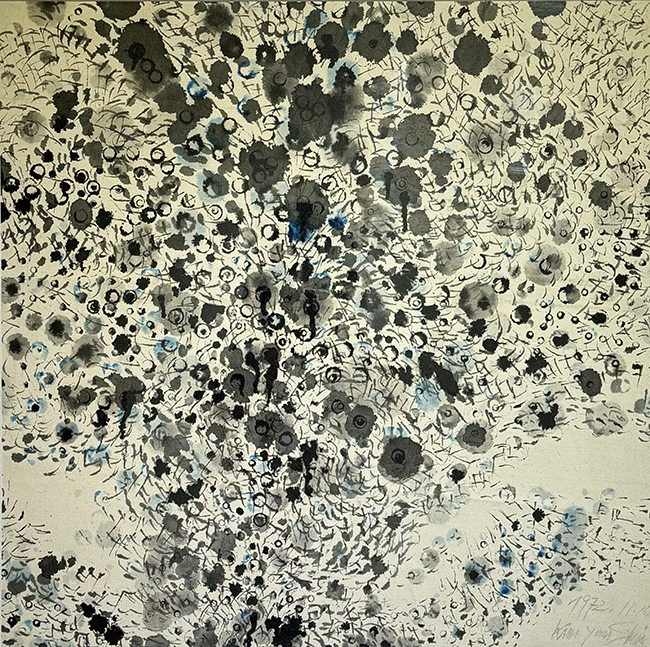

<예감>(1965~67) 시리즈와 <역동>(1970년대 중후반) 시리즈는 조각에서 탐구한 방향성을 다시 평면으로 가져와 입체와 평면을 넘나드는 역동성을 실험해 본 최초의 작품으로 볼 수 있다. 김윤신은 입체와 평면을 아우르며 자신의 예술 전반에 걸쳐 생명에 대한 염원과 조화를 시각화했는데, 같은 시기 제작한 <성좌의 신화>(1972) 시리즈와 <기원쌓기>(1970년대), <십자가>(1981) 등이 그 예이다. 특히 <기원쌓기>는 민간신앙의 믿음이 돌탑과 닮은 형태와 조화롭게 구현되어 작가가 뜻한 내적 의미가 조각의 외적 형태와 합일된 완전한 형상을 보여준다. 이응노의 <토템> 시리즈와 유사한 조형성을 공유하는 <기원쌓기>는 김윤신의 생명에 대한 염원을 제목을 통해 직접적으로 드러내며 1970년대 중반 이후 <합이합일 분이분일> 시리즈로 이어지는 자연적 추상의 세계로 확장된다.

파리 유학시절 이응노, 김윤신, 박인경 (왼쪽부터)

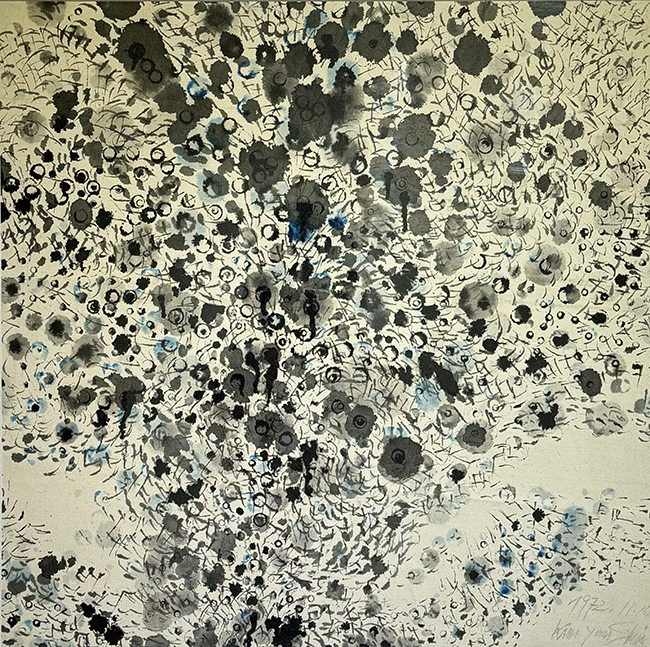

김윤신, <성좌의 신화>, 1972, 종이에 잉크, 76×76cm

3전시장 –합이합일 분이분일: 1980~2010년대

아르헨티나에 정착한 이후 김윤신은 남미의 광활한 자연과 그들의 문화를 자연스럽게 받아들이고 자신의 예술과 합일시켜 새롭게 탄생시켰다. 케브라초, 알가로보, 세드로 등 다양한 종류의 아르헨티나 나무는 김윤신에게 단순한 작품의 재료 그 이상이었다. 김윤신에게 나무를 조각하는 행위는 나무를 절단하여 그 생명력을 끊어놓는 것이 아닌, 생명의 숨을 틔워 공간-자연-절대자와 포개어 맞닿게 하는 것, 그리하여 자연과 조각 모두 재탄생시키는 과정으로 볼 수 있다. 이 과정에서 김윤신은 자신 또한 기꺼이 포개어 합일을 이루는 과정을 반복한다. 이 같은 과정에서 탄생한 것이 현재까지 김윤신 예술의 근간을 이루는 <합일합이 분일분이> 시리즈로 볼 수 있다.

이 시기 회화에서는 남미 문화에서 영감을 받은 조형성과 색채가 두드러지게 나타나는데, 이 또한 수직적 시각으로 타자의 문화를 탐닉하는 것이 아닌, 대지 만물의 생명력을 평등한 시각으로 담아내고자 했다. <생명의 잉태>(2022), <내 영혼의 노래> 시리즈와 같은 작품에서 이 같은 특성이 두드러지는데, 특히 <내 영혼의 노래 2009-No.236>에서 보이는 서로 교차하고 중첩되는 여러 겹의 원형이 화면 밖으로 나가는 듯한 방향성은 아르헨티나로 이주하기 전부터 김윤신이 실험했던 생명의 역동적 표현과 남미 문화의 영향이 조화롭게 구성된 화면을 보여준다.

김윤신, <합이합일 분이분일(合二合一 分二分一)1993-No.105>, 1993, 세드로, 220x69x57cm

김윤신, <내 영혼의 노래 2009-No.236>, 2009, 캔버스에 유채, 180×150cm

2전시장 –내 영혼의 노래: 2010년대~현재

2010년대 이후 김윤신은 조각과 평면의 경계를 흐려 합일을 이루는 과정을 시도한다. 이는 우선 2010년대 이후 <합이합일 분이분일> 조각에서 회화적 요소가 강하게 드러나는 데서 확인할 수 있다. 기하학적 문양과 화려한 색채로 뒤덮인 ‘회화 조각’은 입체 형태를 띤 회화, 회화적 표현의 조각을 내세워 조각과 회화가 김윤신의 예술 속에서 교감하는 독특한 미감을 보여준다. 이 시기 조각에는 초창기 작품인 <성좌의 신화 시리즈>의 화면에서처럼 작은 원형이 움터 퍼져나가는 듯한 필치, 그리고 아르헨티나 정착 이후 평면에서 탐구한 풍부한 색조를 볼 수 있다.

한편 <내 영혼의 노래 2015-No.49>(2015) 같은 회화에서는 원형의 조형성이 극대화되어 생명-영혼이 물속에서 흐르는 듯한 율동감을 보여주며, <지금 이 순간>(2023)에서는 마치 평면을 조각하듯 무수한 선으로 평면을 다시 공간으로 이끌어내는 것 같은 화면을 구성한다. 이렇듯 현재 김윤신의 예술은 회화와 조각의 경계를 넘어 생명과 절대자, 순간과 영원 같은 이분법적인 가치 또한 새로운 차원으로 흘러가게 하는 것이다.