상세정보

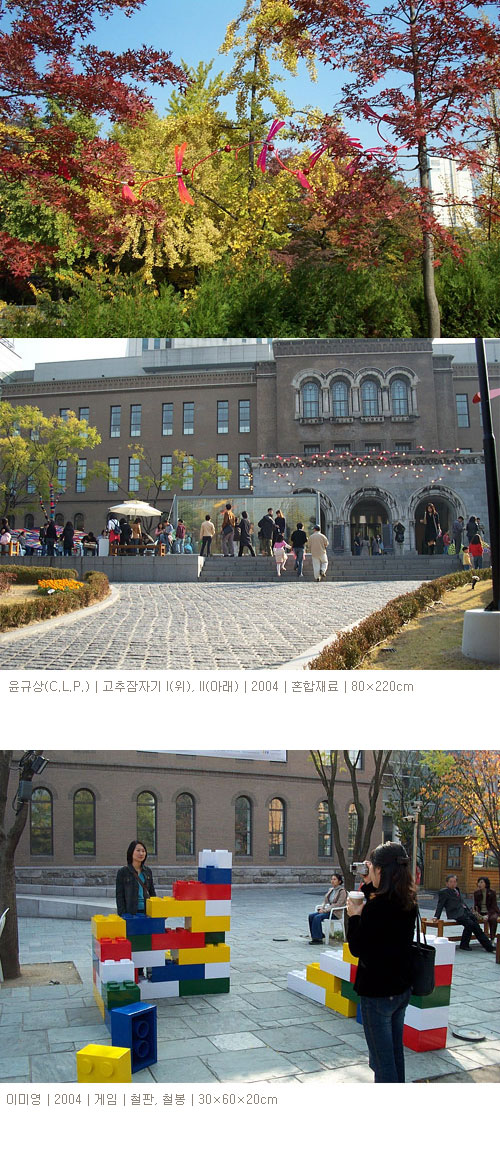

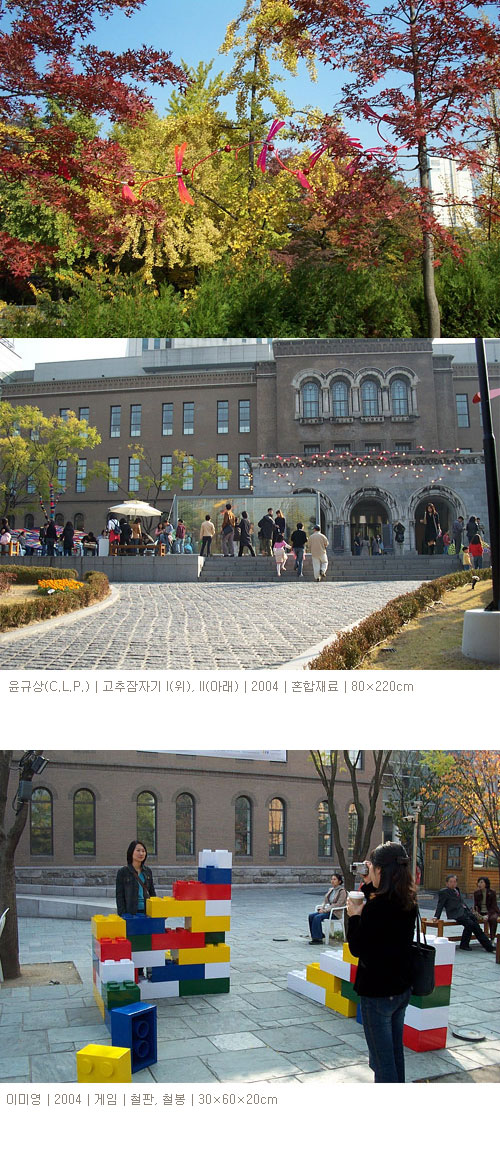

서울시립미술관(관장: 하종현)에서는 참여문화의 장이 되어왔던 ‘마당’을 무대로 야외설치미술전, 미술관 ‘가을’ 나들이를 개최한다. 이번 전시는 빛, 색, 움직임 등이 가미된 조형물을 통해 삶속에 묻어있는 희로애락의 유희적 형태가 움직이는 환경으로 전이되어지도록 구성하였다. 시각적 유희에서 참여정신으로 발전된 양상을 보여 온 키네틱아트와 옵아트의 개념을 축으로, 20세기이후 현대미술에 이정표를 제시하기도한 “사물의 의미”를 묻고, 전시공간을 활성화시키는 자리로 제시되어질 것이다.

■ 관람시간

월~금 10:30 - 20:00

토ㆍ일요일 10:00 - 19:00

영상프로젝트 18:00 - 22:00 (평일) / 18:00 - 22:00 (토·일요일)

※ 매주 월요일은 미술관 정기 휴관일 ; 옥외공간- 개방

■ 관 람 료 : 무료(옥외공간)

영상프로그램· 일 시

평 일 오후 6:00~8:00 (월요일 제외)

토·일요일 오후 5:00~7:00

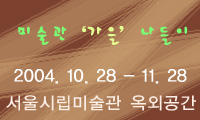

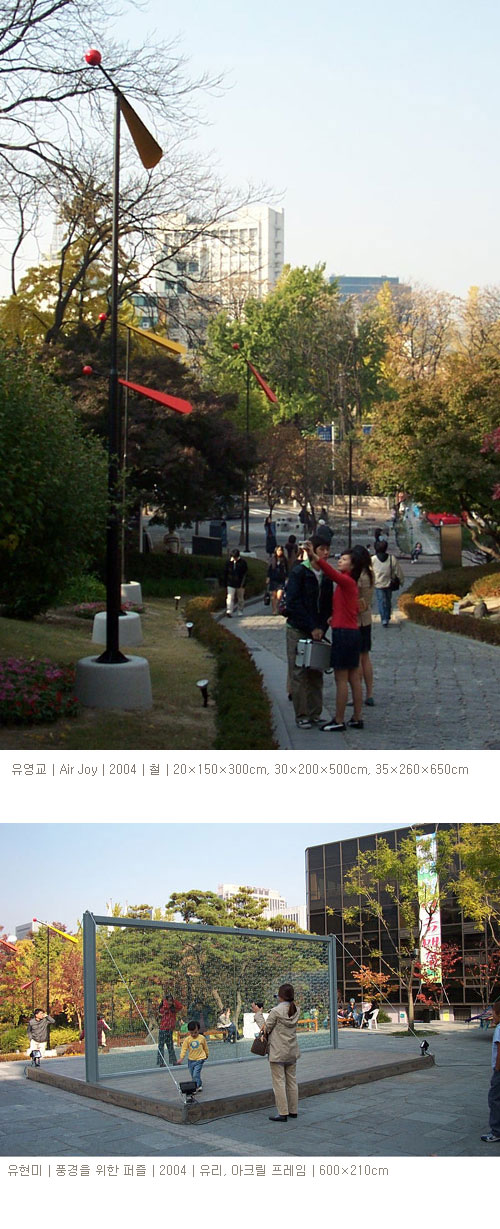

· 장 소 : 서울시립미술관 앞마당시민참여프로그램작가 윤규상(C. L. P.)의 자석잠자리 증정 · 일 시 : 10. 30(토) - 11. 28(일) 매주 토·일요일 오후 2:00~5:00

· 장 소 : 미술관 앞마당

· 대 상 : 참여 희망 시민 (선착순 1회당 1,000명) 작가와 함께하는 즉석사진촬영· 일 시 : 10. 30(토) - 11. 28(일) 매주 토·일요일 오후 2:00~5:00

· 장 소 : 미술관 진입로 입구 앞시민참여 이벤트프로그램 이번전시는 주간과 야간으로 나누어 진행되는데 특색이 있다. 주말 오후시간에는 관객에게 작가들이 제공하는 이벤트프로그램으로

윤규상의 라이팅 공방(C.L.P.)에서 고추잠자리(자석잠자리)를 직접 제작해서 제공한다. 이어서

신신작가는 최태훈작가의 작품과 자신의 작품인 <가을 나들이 전을 위해> 앞에서 관람객들을 위해 직접 사진 촬영을 해주고 O.H.P 필름으로 출력해서 관람객이 작품에 붙이는 형태로 이루어 질 것이다.

그리고 매일 저녁시간에는 4명의 영상작가로 구성된 영상프로젝트가 진행된다. 미술관 양측벽면을 스크린으로 이용해서 펼쳐지는 등 미술관은 새로운 공간으로 연출되어질 것이다.

미술관 ‘가을’ 나들이도 ‘서울시민의 날’과 뜻을 같이하여 마련된 것이다. 축제 분위기에 동참하고, 세시(歲時)별로 소개되는 우리의 참여놀이문화를 현대미술과 더불어 재정착하려는 의도를 가지고 미술관앞마당에서 펼쳐진다.

지난 5월 <미술관 ‘봄’ 나들이>展에 이어 미술관 옥외에서 진행되는 이번 전시는 현대미술의 대중화와 함께 새로운 미술관마당문화를 선보인다.

이번 전시는 20세기이후 현대미술에 이정표를 제시하기도한 사물의 의미를

사물(事物)’놀이로 유입시킴으로써 시각적 경험을 정신적 유희의 개념으로 전이되어짐을 제시하고 있습니다. 또한 생성과 소멸이 공존하는 도시환경문화의 한 요소들인 빛, 색, 움직임이 가미된 조형물을 통해 삶속에 묻어있는 희로애락의 유희적 형태를 ‘움직이는 환경’으로 전이시키고자 한다. 이어 화합의 한마당임을 강조하는 interactive 영상프로젝트와 이벤트프로그램을 통해 <미술관 ‘가을’ 나들이>가 단순한 나들이가 아닌 사색의 장소이며 생이 묻어나는 축제의 마당이 될 것이다.

‘사물(事物)’놀이-시각적 경험이 정신적 유희의 개념으로모든 미술은 시각적이다. 이러한 사실은 의심할 여지가 없는 미술의 고유한 특수성이라고 말할 수 있다. 이렇게 가시화된 특수성이 다른 사물을 의미하거나 암시할 때에 우리는 신비스러운 경험을 하게 된다. 혹 신비롭지 않더라도 이것은 미술을 미술이게 하는 원동력이 다. “예술의 환영은 인지(認知)를 전제로 한다”고 한 곰브리치(E.H. Gombrich)의 말이나 "사유가 빠진 시각이란 없다"고한 메를로 퐁티(M. Merleau-Ponty)의 말을 상기한다면 이번 전시에서 만나게 될 작품들의 의미는 단순히 시각적인 유희의 개념에만 집중된 것이 아님을 알 수 있다. 시각적 언어로 구현되어지는 보편적인 사물의 이미지는 단정 짓기 어렵고, 이러한 사실을 전제로 관람자는 개개인의 경험에 의한 사물의 이미지를 연상하게 되어 그 의미를 극대화시킬 수 있게 된다.

이번 전시를 통해 만나게 된 작품들이 시사하는 것은 개개 작품이 재료에서부터 소재, 그 구성에 이르기까지 작가 개개인의 경험을 토대로 인식되어진 심리적 반응이면서 물질세계의 개별적인 존재의 의미를 수면위로 끌어올리는 계기로 작용한다는 점이다. 이렇게 구성된 사물의 논점은 현대미학의 단면을 제시하게 되고, 때론 유아적이고 원시적이며 샤머니즘적으로 느껴질 수 있는 작품의 이미지들이 그 상징들로부터 시작됨을 인지할 수 있는 자리이다.

참여와 소통의 ‘놀이마당’“새는 노래를 지저귐으로써 자기영토를 나타내는 것이다.”

“영토란 하나의 행위로서 이 행위가 모든 환경과 리듬을 촉발해 ‘영토화’를 행하는 것이다.”

질 들뢰즈(G. Deleuze), 팰릭스 가타리(F. Guattari)

우리 인간은 어떻게 공간을 만들까. 들뢰즈와 가타리가 제시하는 영토의 개념은 지면에서 형성된 영역이 아님을 느낄 수 있게 하는 문구이다. 어디까지나 가변적이고 유한한 영역의 세계를 은유적으로 표현한 것인데, 어쩌면 우리네 삶의 범위를 이완시키고 예술의 영역을 확장시킴으로써 제시되어지는 새로운 자유로의 제안으로 받아들일 수 있겠다. 이번 전시의 무대가 우리의 전통적인 마당놀이의 개념에서 출발하고 있음을 상기해 보면, 전시공간에서의 작품의 영토화 현상을 자생적(自生的)이라고 단정 지을 수는 없다. 이것은 어디까지나 이질적 요소들의 ‘동시적 성립’으로 생물과 무생물의 만남이 있은 후에 이루어질 수 있는 상호보완적 형태를 구성하기 때문인데, 바로 새가 노래를 부르듯 형성되어지는 유희적 형태가 빚어내는 과정의 영역이기도 하다. 이러한 유희적 형태는 순환의 과정을 겪는 것이 아니라, 방향을 예측할 수 없는 유한한 리듬의 형태로 영토화 되고 탈영토화 되며, 또다시 재영토화 되어질 것이다. 이번 <미술관 ‘가을’ 나들이>展이 ‘영토’의 유기적(有機的) 가능성을 참여와 소통의 ‘놀이마당’으로 제시하여 펼쳐질 것으로 기대한다.

참여 작가의 작품세계

참여 작가의 작품세계“무의식은 극장이 아니라 공장처럼 기능한다(따라서 재현이 아니라 생산이 문제이다).”(G. Deleuze) 이러한 무의식적 의지는 이번 전시에 소개되어지는 작품들의 공통된 특징이며 작가들의 표현방식이다. 또한 작가를 예술이라는 장르에 예속시키고, 끝임 없이 작가를 작가이게 하는 원동력으로 작용한다. 우리는 이러한 예를

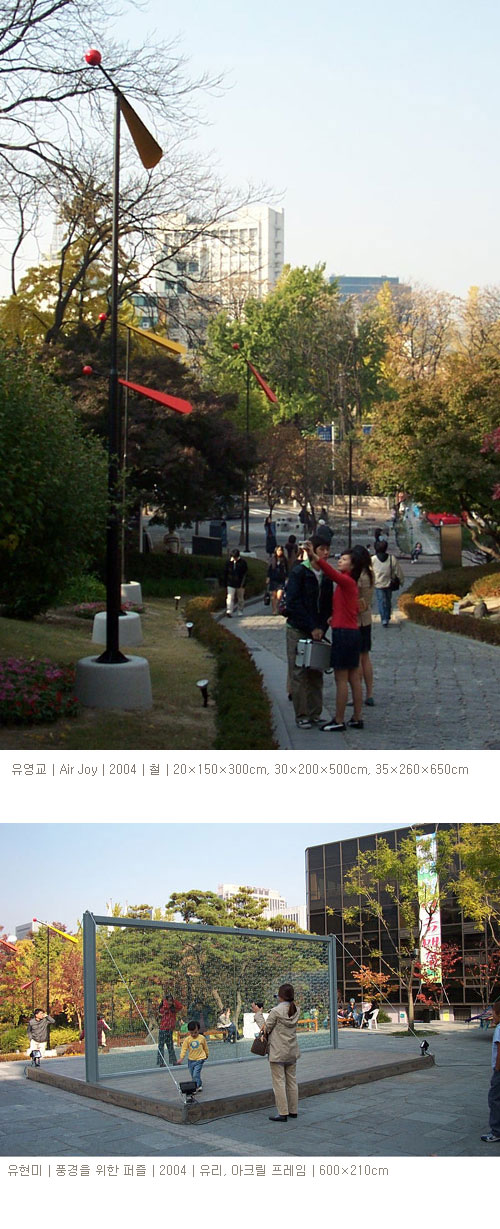

유현미(1964)의 퍼즐을 통해 만나게 된다. 작가는 지난 몇 해 동안 꾸준히 퍼즐을 선보여 왔다. 하지만 그때마다 똑같은 퍼즐이 아니었다. 종이에서 테라코타, 유리와 거울을 이용해 만들어진 퍼즐의 이미지는 기존의 퍼즐의 개념을 능가했고, 작품의 구성과 작품이 설치되어지는 장소 그리고 상황에 따라 다른 의미로 비쳐질 수 있었다. 특히 이번에 만나게 될 대형 유리퍼즐, 그 유리너머의 이미지는 실로 아름다운 풍경화이다. 우리는 끊임없이 변화하는 풍경화, 움직이고 참여할 수 있는 풍경화 앞에서 생의 단편들을 경험하게 된다.

조각을 환경의 매체로 인식하면서 움직이는 조각을 제작해온

유영교(1946)가 제시하는 구조물의 이미지는 가히 낯설지가 않다. 그건 아리스토텔레스(Aristoteles)의 미메시스(mimesis)적 예에서 시작되어짐으로 설명할 수 있을 것 같다. “인간은 자연을 모방해서 창조한다.” 그러나 그의 작품은 단순한 사물의 이미지를 넘어선다. 그건 작가가 선택한 이미지가 자연의 형상에서 비롯되고, 다시금 하나의 독특한 형태로 구체화되어지고, 지속적으로 가변화되어 보이기 때문이다. 어쩌면 이는 자연과 어우러지고 그 안에서 존재하기를 희망하는 작가적 의지일지 모른다. 그는 그의 조각을 통해 단순한 듯 하면서 섬세하게, 애틋하면서 포근하게, 그리고 살며시 우리의 공간에 자리하길 원한다. 이는 또한 함께 공존하기 위한 갈망인 것이다.

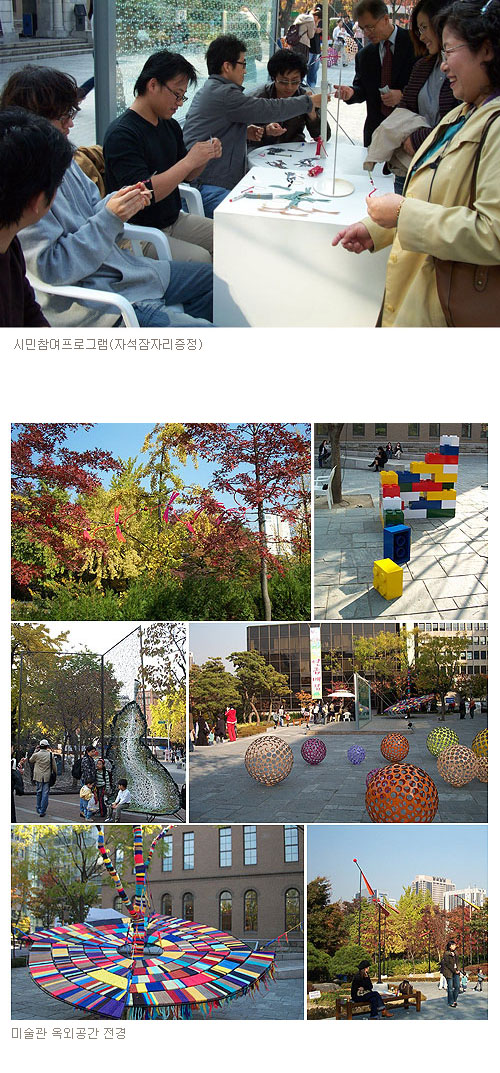

이미영(1969)

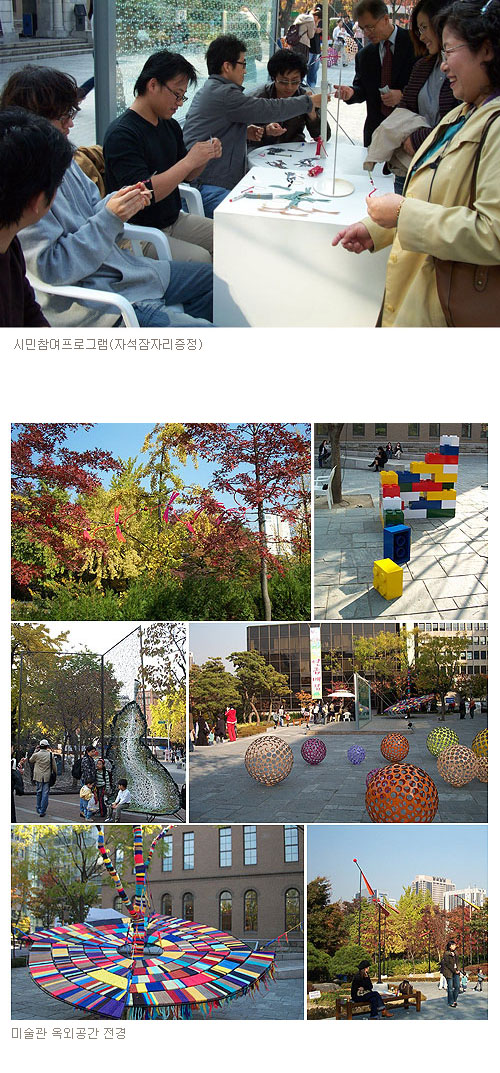

이미영(1969)의 레고(Lego)는 건축되어지고 철거되어질 수 있는 가변성이 강한 장난감 레고를 소재로 미술관 앞마당에 하나의 건축물로 설치된다. 이것은 항시 변화 될 것을 요구하고 요구되어질 사물의 실체로 작용한다. 레고가 가지는 특수성, 하나의 조각에서 출발해 커다란 구조물로 형성되기까지, 그리고 다시 해체되고 재구성될 수 있다는 사실만으로도 작품은 단조롭지 않다.

끊임없이 구(sphere)를 제작해 온 작가,

신한철(1958)은 구를 통해 증식과 분열의 과정을 제시하고, 끊임없이 확산되는 형태로 구성하여 생의 가변성과 절대성을 동시에 제시한다. 또한 사물의 의미로 단정 지을 수 없는 구의 형태를 통해 그 의미를 극대화시킬 수 있게 된다. 그는 여기서 멈추지 않는다. 이번 전시에서는 각기 화려한 구 하나하나에 작은 구멍들을 뚫어서 그 사이를 통과하는 빛으로 하여금 원이라는 이미지를 한 차원 다르게 제시한다. 이것은 다시 말해 구가 형성되는 공간을 빛과 투영된 이미지의 유희적 측면으로 제시하는 것이다. 분리되기도 하고 합쳐지기도 하는 구들의 움직임은 또한 관람객들에게 맡겨진다.

박용우(1968)

박용우(1968)는 이번 전시에서 화려한 색이 주는 시각적 유희의 측면을 강조하고, 동시에 관람객이 손으로 작품을 움직이게끔 만들어 참여를 유도한다. 사용하고 버려진 음료수 캔들을 주재료로 사용하는 것은 어떠한 부분 사회에서 소외되고 버려진 것에 의미를 부여하고, 다시금 새롭게 존재할 것을 유도한다. 작가는 이렇게 재구성된 캔들을 하나의 작품으로 제시하고, 시각적으로 아름답게 선보인다.

가을날 책장을 넘기듯 세워져 있는 작품, <멈춘 시간의 벽>을 만든

최태훈(1965)은 우리에게 단절된 공간을 제시하기보다는 회화적이고 입체적인 구성으로 작품의 공간을 더욱 신비롭게 제시한다. 이 작품은 고정된 철 구조물이지만 회오리치듯 뒤엉킨 잔가지들의 형상으로 마치 살아 움직이는 듯한 공간을 경험하게 한다. 이러한 환영은 신신이라는 작가가 최태훈이 만든 철로 된 의자를 실로 감아서 재작업해서 함께 설치되고, 가을날의 무대로 연출시켜 관람객에게 가을을 더욱 가을이게 하는 역할로 이번 전시의 주요 사진촬영 장소가 될 것이다.

한지혜(1979)는 지금까지 잔가지들을 실로 감는 작업을 해왔다. 이번에는 미술관 앞마당에 있는 나무 한그루를 실로 감고, 건너편 나무에는 자신이 직접 제작한 둥근 직물을 설치한다. 작가는 ‘감기’라는 단순한 행위를 통해 현재라는 시점에 충실하고, 행위자체가 가지는 의미를 하나의 노동이자 놀이로 승화시킨다. 또한 작가는 이러한 행위를 통해 타인과 자아를 묶는 역할을 하면서, 역으로 사회에 귀속되어있는 자아를 제시하고자 한다. 이러한 구성은 존재의 의미를 부각시킨다.

C.L.P는 Creative Lighting Productions의 약자로 윤규상, 김철중, 정연찬, 윤정현으로 구성된 Lighting 공방이다. 이들은 주로 곤충들의 이미지에서 착안해 빛나는 조형물을 제작해 왔고, 이번 전시에서는 시립미술관의 진입로와 파사드(테라스)에 가을을 상징하는 고추잠자리를 설치하였다. 또한 작가들은 시민들과 함께 자석잠자리을 제작할 수 있는 이벤트행사를 마련해 주었다.