상세정보

우주의 개념을 통해 무념무상의 경지를 형성화하는 한국화가 이철주 교수의 초대전시. 자유분방한 필선을 보여주는 최근 추상작업을 중심으로 초기의 구상작업에 이르기까지 지안 30여 년의 작업세계를 조망한 전시.

우연과 필연의 교차에서 느껴지는 삶의 진실 <이철주>전 전시제목

이철주 전

전시일정 2007.5.17 - 6.10

전시장소 금호미술관 ( 02.720.5114 )

홈페이지 www.kumhomuseum.com

구체적 물상을 지니지 않고 선과 면 같은 순수 조형적 요소의 조합을 통한 우연과 필연이 만들어내는 자연스러움으로 삶의 원리를 은유와 비유로써 표현하고 있는 이철주전이 5월 17에서 6월 10일까지 금호미술관에서 열리고 있다.

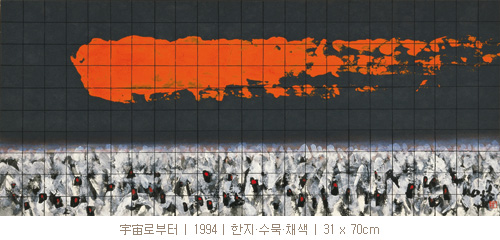

이철주전의 상당부분은 현재 작업을 보여주고 있지만, 화단에 등단하던 초창기 1970년대의 인물화와 1980년대의 실경산수화, 그리고 1990년 이후의 비구상 작업 <우주로부터> 연작을 모두 보여주고 있다는 점에서 어느 정도 회고전의 형식을 지니고 있으며, 그의 40년 화업의 과정을 추적할 수 있는 매우 중요한 전시이기도 하다.

“전통 한국화가 견지해 온 관념의 소재를 벗어나 생활세계의 사상(Sache)을 작품화”했다는 미술 평론가 김병수의 말처럼 그의 인물화는 당시 유행하던 현실에서 벗어나 그윽한 이상의 세계를 표현하던 미인도 같은 정적인 구성에서 탈피하여 삶의 현장에서 채집된 일상세계를 모티브로 현실생활에서 마주하는 삶의 순간을 정확한 해부학적 지식과 형태감각을 통하여 삶의 진정성을 포착하고 있다.

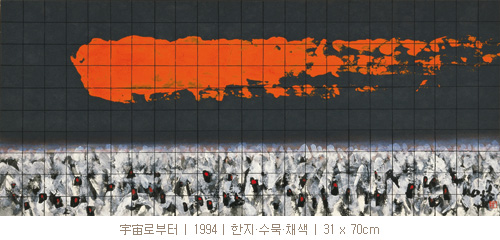

그는 이러한 인물화에서 이룬 성과는 곧 1980년대의 실경산수로 이어진다. 그는 밝고 경쾌한 필선으로 발묵의 운치를 마음껏 발휘하며, 전통에 입각한 운필에서 나오는 획은 매우 품격과 격조를 갖춘 형상을 구성한다. 이철주 작업의 중요한 전환점을 이루는 <우주로부터> 연작은 현실의 재현이나 현상의 모방을 벗어버리고 순수한 예술적 상상에 의한 심상(心象)의 표현 보여주기 시작하며, 이들 연작은 언어로 설명하기 힘든 세계, 인식 이전의 세계로부터 인식의 세계로 진입하는 그 순간을 담고 있다.

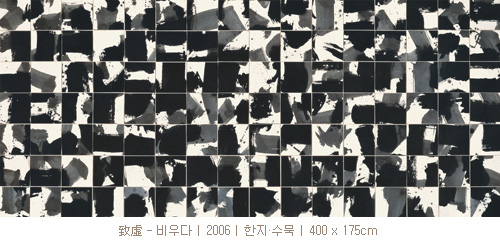

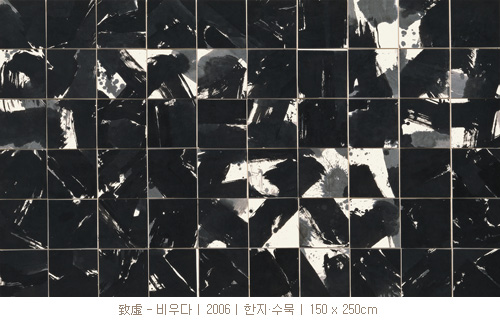

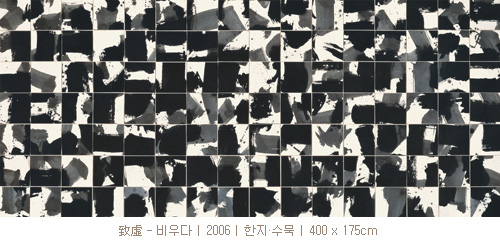

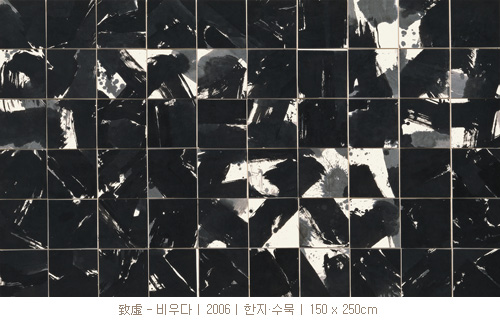

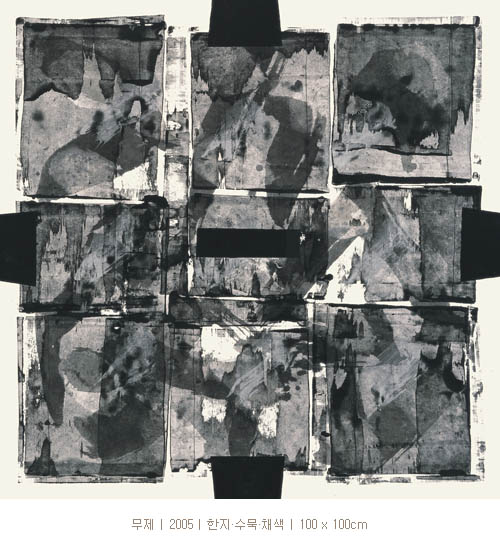

최근작 <치허(致虛)> 연작은 순수 조형만으로 유의미를 무의미화 하는 작업을 선보이고 있다. 몇 가지 글귀를 화면에 쓴 후 문자의 의미소가 살아나지 않도록 수많은 작은 사각형 조각으로 화면을 자른 뒤, 자른 조각의 변을 임의로 돌려 맞춰 마치 퍼즐의 짝을 찾듯 의도하지 않은 새로운 형상언어로 재구성하는 것이다. 이로써 화면에서 원래의 의미는 완전히 사라지고, 조형의 질서만으로 다시 구성된다. 화면은 이제 필선의 조합에 의한 우연의 효과만이 지배한다. 매우 유희적 성격을 지니고 있는 이러한 형식의 작업은 조형적인 장난, 순간의 위트가 발휘되는 조화, 이러한 유희로써의 작업은 ‘묵희’와 ‘자오’의 예술 구현의 방식을 실현한 작품을 통하여 작가는 도덕이나 이성적 가치판단이 멈춘 그 순수하게 심미적 쾌와 불쾌만 남은 세계, 원초적 감각만이 존재하는 그 적나라한 세계에서 삶의 진정을 드러내고 있다.

'획(劃)'을 통한 회화의 이상 추구와 자유의 실현

'획(劃)'을 통한 회화의 이상 추구와 자유의 실현

-초월과 유희, 이철주의 추상회화

김백균 | 중앙대 예술대학 한국화학과 교수

一劃者, 衆有之本, 萬象之根.

-石濤, 《孤苦和尙畵語錄》

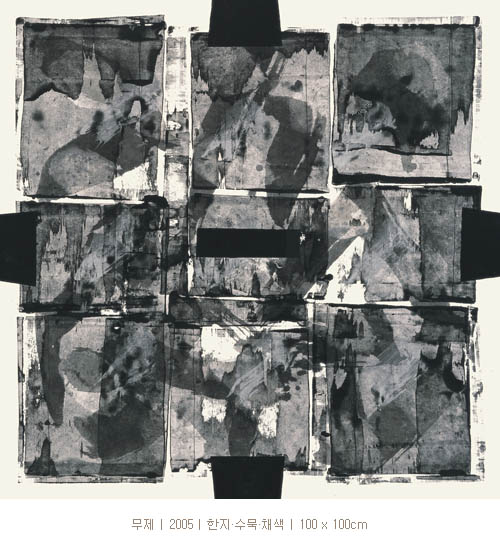

얼마 전 이철주 선생의 최근 작업을 보기 위해 선생의 작업실을 찾았을 때, 선생께서 작품에 어떠한 제목을 붙이면 좋을지 판단하기 힘들다는 말을 내비치셨다. 선생은 최근 커다란 한 폭의 작품을 수많은 작은 사각형 조각으로 나누고, 이렇게 나뉜 조각의 변을 임의로 돌려 맞춰 마치 퍼즐의 짝을 찾듯 의도하지 않은 새로운 형상으로 표현하는 조형적 실험 작업을 하고 있다. 그런데 작품을 무제로 남겨두면 마치 작가가 작업에 대하여 무책임한 것 같고, 제목을 붙이자니 관객을 속이는 것 같은 느낌이 드신다는 것이다.

작품의 표제는 확실히 작품을 대하는 관객의 시선을 하나의 관점으로 한정시킬 수 있는 위험이 도사린다. 그리하여 작품 내면에 숨어있는 또 다른 의미, 혹은 의도하지 않은 우연의 가치를 발견할 수 있는 기회를 차단할 수도 있을 것이다. 제목은 작가가 작품의 성격을 암시하기 위한 수단이지만, 다른 한편으로 관객이 제목에만 얽매이게 된다면 작품의 진정한 의미를 오독할 수 있는 경우도 생길 수 있다. 그날 나는 선생의 질문에 대답을 하지 못하고 돌아왔고, 지금도 작품과 제목의 관계에 대한 확신이 없다. 어쩌면 제목으로 인해 작품의 진면목이 드러나지 못할 수도 있을 것이다. 제목보다 작품의 함의가 훨씬 더 크기 때문이다.

그러나 한편으로 구상회화가 자아내는 서사적 흥취를 이용할 수 없는 추상회화에 있어서 제목은 작가의 작품세계에 진입할 수 있는 감흥의 단서 역할을 할 수 있을 것이라는 생각이 여전히 마음 한구석에 남아있다. 제목은 그 작품의 전적인 내용을 의미하는 것이라기보다 작품을 보다 잘 이해하기 위한 실마리이며, 작가는 자신의 창작동기와 영감을 표제를 통하여 의탁할 수 있기 때문이다.

작가의 작품 세계는 우리가 이성으로 파악할 수 없는 의식 저편을 향한 것이다. 그래서 그 세계를 이성이라는 의식으로 더듬어 보는 것은 결국 장님 코끼리 다리 만지기에 지나지 않을지도 모른다. 그러므로 작업을 이해하고 그것을 글로 표현하는 것 역시 또 다른 의미에서 하나의 표제 작업에 불과하다. 회화의 본질이란 작품의 겉으로 드러난 표상(表象)을 초월한 데에 있다는 것을 염두에 둔다면, 결코 표제에 의해 작품의 진면목을 놓치는 일은 없을 것이다. 어쩌면 이것이 내가 이 글을 쓰면서 놓치게 될 작가의 또 다른 세계에 대한 변명이 될지도 모르겠다.

이철주 선생의 작품세계는 크게 일상의 세계를 모티브로 현실을 반영한 창작과 구체적 물상을 지니지 않은 선과 면 같은 조형적 요소의 조합을 통한 추상회화 작업으로 구분하여 볼 수 있다. 그리고 그 구상과 추상이 만나는 경계선과 전환의 과정을 보여주는 전시가 1992년 3월 20일부터 3월 30까지 금호미술관에서 열렸던 <이철주 초대전>이다. 이 전시는 그 이전까지 선생이 보여주었던 작품세계와 전혀 다른 성격을 지닌 전시였고, 향후 선생의 작품세계를 이해하는데 있어서도 매우 중요한 실마리를 던져주는 전시이기도 하다.

"宇宙로부터"라는 표제가 붙은 이 시리즈의 가장 큰 변화는 작품에서 현실의 재현이나 현상의 모방이 사라지고, 상상에 의한 심상(心象)의 표현이 나타나기 시작한다는 것이다. 태시(太始)나 축제(祝祭), 산보(散步) 같은 부제가 있는 이들 작품은 우리의 일상적 경험을 담고 있는 것이 아니라 예술적 상상에 의한 순수 심상의 표현이다. <태시>는 언어로 설명하기 힘든 세계, 인식 이전의 세계로부터 인식의 세계로 진입하는 그 순간을 담고 있으며, 미분화의 상태로 남아있던 태초의 우주에 대한 상상의 유희를 표현하고 있다. 화면은 혼돈으로 상징될 만큼 깊이를 가늠하기 힘든 어둠이 깔려있고, 무한한 깊이의 공간에서 거대한 불덩어리의 혜성이 하늘을 가른다. 지상에는 수많은 이름 없는 풀들이 자유롭게 자라난다. 누구도 경험해 본적이 없는 이 태초의 우주에 작가의 인식이 더해지면서 이 상상의 우주는 모습을 드러낸다. 드디어 이 우주는 시작을 알린다.

이 우주의 시작을 알리는 효시(嚆矢)는 작가의 붓이다. 화폭 위에 스치는 붓끝의 획에서 상상의 형상이 드러나며 새로운 우주가 탄생한다. 혼돈에서 사물이 구분되듯 선생의 붓끝이 지나가는 획에 의해 이 예술적 상상의 우주는 하늘과 땅을 가르고, 별과 땅위의 여러 존재들을 탄생시킨다. 그러므로 작가의 붓끝은 작가의 인식이 되고, 표현이 되고, 새로운 우주를 창조한다.

그러나 이 세계는 선생의 계산된 의식에서 나오는 혹은 기존의 인식에서 나오는 것이 아니라, 일종의 감흥 상태에서 무작위의 붓질을 통한 무의식적인 행위에서 나온다. 화면 위에서 붓끝의 필선은 끊임없이 계속되어 무한한 인식과 존재를 탄생시킨다. 기존 형상에 구속됨이 없는, 즉 현실적 제한이 사라진 이 상상의 세계에서 선생의 시선은 자유롭고 표현은 단순하다. 선생의 붓은 특별한 목적도 없이, 그저 자연스럽게 산책하듯 순간 순간 느껴지는 감각 따라 움직인다.

산보는 어떠한 목적을 지닌 여행이 아니라 특별한 목적이 없는 거님이다. 그러나 때론 이 특정한 목적 없는 거님에서 우리는 의외의 수확을 얻을 때도 있다. 발끝에 채는 돌멩이에서 작은 산수를 얻을 수 있고, 이름 없는 한포기 풀에서 생명의 경외를 맛보기도 한다. 선생의 <산보>는 거칠 것 없는 너른 들판 마치 장자(莊子)의 '무하유지향(無何有之鄕)' 같은 우주의 시초에서 특별한 의식 없이 소요(逍遙)하거나 상상의 비천(飛天)을 통해 느끼는 의외의 수확이다.

일반적으로 현실적 제한과 인식의 한계를 벗어나는 그 지점에서 우리는 두 가지 서로 상반된 감정과 마주하게 된다. 하나는 새로운 세계에 대한 두려움이고 하나는 해방감에 따른 희열이다. 선생의 예술적 모험심은 이러한 감정을 환희로 받아들이고 예술적 흥분을 모두 <축제>로 환원 시킨다. 화면은 더 없이 화사하다. 의식의 분화가 시작되었지만, 아직 구체적 모습을 띠지 않은 산과 별과 달과 구름, 그 상상의 세계는 축제처럼 즐겁다.

존재의 생동을 예시하는 생명의 박동, 또는 작가의 심리적 유희로 읽히는 "우주로부터" 시리즈가 주는 정형화되지 않은 필선의 율동은 그전 선생이 인물화에서 보여주었던 단정하고 기품 있는 필선에서 일탈한 전혀 다른 세계를 보여준다. 이러한 작품의 양식적 전환을 통하여 우리가 느낄 수 있는 선생 작업의 새로운 변화는 세계를 인식하는 선생의 사유방식이다. 즉 선생의 이전 구상회화 작업이 '나'로부터 세계를 인식하는 방식이었다면, 이 시기를 전환점으로 선생의 작업은 협의의 '나'라는 개념을 벗어나, 우주적 자아와 만난다.

작업이 이 현실의 어떠한 상황을 재현하거나 모방하는 것이라면 그 속에서 우리는 어떠한 식으로든 그 현실에 참여하고 있는 화자를 만나게 된다. 그 화자가 1인칭이든, 2인칭이든 혹은 3인칭이든, 작품 안에서는 결국 작가의 인식, 즉 1인칭의 '나'로 수렴될 수밖에 없다. 예를 들어 탈춤을 추는 형상이나, 선박을 수리하는 장인의 모습을 그림으로 그린다면 그 대상을 관찰하는 주체는 곧 '나'이다. 방관자적 입장이든, 아니면 그 현실과 직접 등을 맞대고 씨름하든, 서사구조 안에서 '나'는 어떠한 방식으로든 대상과 끈끈한 관계를 맺고 있다.

그러나 이 시기 선생의 작품은 "우주로부터"라는 표제가 암시하듯, '나'의 입장에서 사물을 판단하는 선입견이 점점 사라지고, 대자적(對自的)인 입장에서 세계를 바라보기 시작함을 보여준다. 작품은 작가의 인식이 반영된 내러티브를 보여주는 것이라기보다 작가의 행위만을 남기고 있다. 이는 작품 안에서 '나'라는 화자가 없어지는 것을 뜻하는 것은 아니라, '나'라는 개념적인 인식에 의해 파악되는 제한적인 협의의 '나'를 넘어서, 우주와 하나가 되는 대의의 '나'로 존재한다는 의미이다. 나로부터 우주를 보는 것이 아니라, 우주로부터 세계를 보는 시각의 전환, 이것은 일종의 깨달음이다.

이러한 깨달음은 구체적 형상표현의 부자유와 한계를 느끼게 되는 그 시점에서 일어났다. 예술의 본질이 가시적인 형상을 통하여 비가시적인 본질을 드러내는 것에 있다면, 감각적인 것을 통하여 비감각적인 세계를 파악하는 것이야말로 예술의 지향점이요 목표이다. 그러나 논리나 언설로 표현되지 않는 그 근원의 세계에 대한 접근은 처음부터 차단되어 있는 길이었는지도 모른다. 예술은 그 차단된 길을 뛰어넘는 비약이다. 이철주 선생의 깨달음은 구상회화가 지닌 좁은 길이었으며, 그 좁은 길이 주는 제약을 벗어나 좀 더 커다란 길을 발견한 깨달음이다.

물론 구상회화 역시 그것이 추구하는 궁극의 세계는 추상회화와 다르지 않다. 구체적 형상은 그 길에 오르기 위한 단서일 뿐, 일단 그 길에 오르면 그 형상은 지워지고 순수의 세계만 남는다. 동양예술론이 끊임없이 "득의망상(得意忘象)"이나 "사벌등안(捨筏登岸)"의 담론 안에서 논의되는 것도 이러한 이유에서이다. 문자의 논리가 사라진 "불립문자(不立文字)"의 세계, 이철주 선생은 추상회화가 제공하는 더 넓은 길을 보고, 구상회화가 지닌 형식적 한계로부터 벗어나기 위한 시도를 시작한 것으로 보인다.

구상의 닫힌 형식으로부터 추상의 열린 형식으로 나아가는 선생의 양식적 변화는 그동안 선생이 이루어 놓았던 회화적 성취를 포기해야하는 용기가 필요한 것이기도 했다. 예술의 속성이 새로운 세계의 발견에 있고, 그 실천이 낡은 형식을 부수고 새로운 형식을 창안하는 것이듯 선생의 자유에 대한 끝없는 추구는 규정된 형식의 틀을 벗어나 새로운 세계로 향한 도전을 가능하게 했으며, 그 길에서 선생은 협의의 즉자적 세계를 벗어난 대자적인 세계를 발견한다.

그러나 <우주로부터> 시리즈 작업은 완전한 추상이라기보다는 동양의 사의적(寫意的) 표현이 보다 확장되어 서양 추상양식과 적절히 어우러진 심상(心象)의 표현이다. 이 시기 작업들에서 우주는 여전히 하늘의 형상을, 대지는 산의 형상을 지니고 있다. 우주로부터 전달되는 강렬한 원색의 직접적 에너지가 존재의 생명력을 표현함으로써 구체적인 정형에서는 벗어났지만 여전히 비정형의 형상을 지닌 형상 언어를 표현방식으로 삼고 있는 과도기적 양상으로 나타난다.

선생의 작업은 2001년 3월 28일에서 4월 22일까지 금호미술관의 기획초대로 열렸던 <이철주展>에서 또 한 번의 전환을 보여준다. 92년의 전시가 협의의 '나'로부터 우주적 자아를 발견한 발상의 전환으로부터 이루어졌다면, 2001년의 전시는 순수한 예술적 본질의 추구에 의해 발견된 세계의 표현이다. 표현은 단순화되고, 필선은 절제되었으며, 화려한 색상은 흑백으로 수렴되고, 물상은 사라졌다. 간혹 등장하는 구체적 형상조차 그 자체가 지니고 있는 존재론적 가치에 의해서 표현된 것이 아니라, 조형의 한 요소로써 '활용' 되었을 뿐이다. 이러한 변화는 기실 전환이라기보다는 심화라는 표현이 더 어울리는지도 모르겠다. 92년 전시보다 정제되고 걸러진 정치(精緻)한 화면의 구성은 사유의 깊이를 반영한 것이지, 92년 전시와 전혀 다른 성격을 보여주는 것이 아니기 때문이다. 다만 그 심화의 정도와 표현의 간극이 커서 거의 표현의 전환으로 느껴진다.

작업의 가장 큰 변화는 그 이전 선생의 작업이 보여주었던 사물의 모방이나 묘사, 줄거리를 유추할 수 있는 서사를 통해 그림 자체의 이미지 같은 강력한 메시지가 사라지고, 작품 자체의 조형적 요소들이 만나 어우러지는 절주(節奏)를 통한 회화의 본질에 대한 탐색이 시작되고 있다는 것이다.

2001년 <이철주展>에서는 90년대 소란했던 화면은 정적(靜的)으로 변하고, 우주 공간과 대지로 분리되어 이원화로 표현되었던 화면은 하나의 깊은 공간으로 일원화된다. 선생의 사유는 나로부터 세계를 바라보던 즉자적 방식에서 "우주로부터" 바라보는 대자적 방식으로, 그리고 다시 우주와 내가 구분되지 않는 합일의 방식으로 귀결된다. 2002년 전시에서 선생의 작업은 '나'와 '우주'의 간극이 소멸되는 우주와 완전히 동화(同化)하는 시각을 보여준다.

도식화하는 것은 언제나 거친 이해 방식이지만, 선생의 작업은 일상생활의 표현에서 일상생활의 추상화를 기초로 한 다양한 표정의 우주 형상 표현을 거쳐, 마침내 단순하고 절제된 깊이를 알 수 없는 검은 공간의 우주 표현으로 귀착된다. 90년대 비천문(飛天紋)과 같은 상징으로 무한한 시간과 공간을 암시하던 은유적 서사의 화면은 이제 단순한 면과 획이 남은 절대 공간으로 표현된다. 이 절대 공간은 깊이를 알 수 없는 '검(玄)'은 세계이다. 이 검은 세계는 물리적 또는 감각적으로 감지되는 '검음(黑)'의 세계가 아닌 모든 현상과 색상을 삼킨 순수한 사유 속의 검은 세계이다. 즉 선생의 작업은 형상을 지닌 것에서 추상성으로, 현실공간에서 사유공간으로, 서사(敍事)와 서정(抒情)에서 절대 조형으로 관심이 전이되어 감을 알 수 있다.

이것은 또 '나'를 버려가는 여정이다. '나'의 입장에서 파악된 세계를 '우주'적 관점으로 돌리는 가치관의 전환, 즉 초기 서사와 서정의 형상이 '나'의 입장과 가치판단을 반영하는 시선이라면, '우주'적 관점이란 평등의 사유를 기초로 하고 있다. 모든 사물이 유기적 연대 속에 있다면, '너'와 '나'는 구별되지 않는다. '너'는 확대된 '나'이므로, '나'를 하나의 독립된 이기적 존재로 규정할 수 없는 것이다. '나'를 버림으로써 '제물(齊物)'의 관점으로 보는 세계, 평등의 세계가 구현되는 것이며, 이로부터 진정한 "무위자연(無爲自然)"의 가치가 실현된다.

확대된 '자아'나 우주와의 동화(同化), 만물평등의 세계관 안에서 선생의 작업은 이제 특정 가치를 반영하는 것이 아니라 조형의 질서만이 세계를 표현하는 방식으로 나타날 수밖에 없다. 선생의 화면 구성에서 하나 하나의 조형 요소는 각기 하나의 상징이나 의미를 지니지 않는다. 즉 표정(表情)이 부정된다. 어떠한 특정 오브제가 등장했다 하더라도 그것 자체의 상징성은 선생의 작업에서 더 이상 가치를 지니지 않는다. 예를 들면 페인트가 묻은 낡은 빨간 목장갑이 화면에 붙어있을 때, 빨간 목장갑으로 대변되는 그 안에 숨은 가치가 작업의 실제적인 행위와 직접적 관련이 되지 않는다는 것을 뜻한다. 우리가 "페인트가 묻은 낡은 빨간 목장갑"을 보며 느낄 수 있는 혹은 연상할 수 있는 이미지들, 즉 그 장갑을 사용했을 누군가의 고된 노동, 그리고 그 피땀과 바꾼 경제적 가치와 그 경제적 가치로 또 하루를 이어갈 몇몇 가족, 이러한 인간 중심적 가치는 더 이상 작동하지 않으며, 이 목장갑은 지금 이 순간 빨간 색을 띄는 목장갑의 질감을 지닌 하나의 조형적 존재로써 작품의 형식을 구성하는 요소에 지나지 않는다. 조형언어로써 빨간 색이 필요했고, 목장갑의 그러한 형태가 필요했고, 그러한 질감이 필요했을 뿐이다.

이야기가 있는 화면 구성으로부터 형상의 배제와 운필이나 면, 선 같은 조형만으로 화면을 구성하는 작업으로의 전환은 구체적 형상이나 이성으로부터 자유로워지기 위한 시도이다. 구체적 '형상'에 얽매이지 않음으로써 그 형상에 의해 속지 않으려는 다짐 같은 것이다. 인식과 가치판단에 의한 작은 정(情)에 이끌려 전체적인 국면을 바라보지 못하거나 혹은 작은 욕망에 얽매여 참됨을 놓치는 경우의 수를 방지하기 위한 것이기도 하다. '나' 중심적 혹은 '인간' 중심적 가치의식을 버림으로써, 역설적으로 커다란 우주의 질서를 엿보는 근원적 탐색의 가능성을 열어 놓게 되는 것이다.

형상뿐만이 아니라 제목마저 붙여지지 않은 <무제>의 작품들을 선보인 이 전시는 외형상 서구적 조형실험처럼 보이지만, 실제로는 매우 동양적 사유체계의 전통 위에 서 있다. 흔히 동양의 회화를 '선의 예술'이라고 부른다. 이러한 의식은 시각형상을 이루는 요소 중 사물의 윤곽선을 형상인식의 가장 기본 요소라는 이해하는 사유체계에서 기인한다. 근대이전 동양의 회화에서 선의 발견은 곧 인식의 주체가 객체를 인식하는 방법의 출발이었다. 주체가 객체를 인식한다는 것은 하나의 객체와 다른 객체가 구분되는 그 사물 고유의 정체성을 파악하는 것을 의미한다. 시각형상에서 사물 고유의 정체성은 모습으로 드러나며, 사물의 모습은 입체감, 색상, 질감 전체적 윤곽선 등 다양한 요소를 겸비한다. 동양의 회화는 이처럼 다양한 모습의 속성 중에서 윤곽선을 제 1요소로 보고 다른 요소를 부차적인 요소로 생각해왔다.

예를 들어 우리가 한 그루의 나무를 시각 형상으로 인식할 때, 그 나무가 다른 나무, 또는 다른 사물들과 구분되어지는 것은 우리의 시야에서 그 나무가 차지하고 있는 공간과 다른 사물과의 공간을 구분해내는 것이고, 그 공간과 공간의 차이에 의해 윤곽선이 이루어지는데, 그것이 그 사물을 판별하는 가장 기본적인 요소라고 믿는 사유체계에 의하여 이른바 '선의 예술'이 탄생했다. 그러므로 그림의 선을 결정하는 것은 곧 사물 형상의 윤곽선이 된다는 것이다. 이것을 '구륵(鉤勒)'이라고 한다. 우리가 인지하는 수없이 많은 사물 중에서 그것만을 잘라낸다는 뜻이다. 각 대상의 차이를 구분하는 것을 색상이나 질감보다 먼저 선이라고 규정하고, 선에 더 많은 가치를 부여함으로써 '선의 예술'은 정당성을 부여 받는다. 간단히 말하면 3D의 형상이 2D로 전환하면서 인식의 우열을 서열화 했다는 것이고, 이 과정에서 '선'이 가장 큰 의미를 부여받았다.

이처럼 동양문화권에서 그토록 오랜 시간 '선'에 집착하고, '선'에 그렇게 많은 의미를 부여하고, '선'을 개발하여왔던 까닭은 '선'이 무엇보다도 대상의 본질을 파악하고 표현하는 기본요소라고 이해한 것에 근거한다. 위진 시대 인물화에 사용되었던 가늘고 긴 탄성이 있는 고고유사묘(高古游絲描)나 춘잠토사묘(春蠶吐絲描)로부터 시작하여 산수화의 셀 수 없는 준법(峻法)에 이르기까지 '필선'의 운용은 곧 그림의 품격(예술성)을 결정짓는 결정적 요소로 여겨졌다. 그러므로 심미 주체의 독창적이고 개성이 드러나는 '필선'의 구사 없이 진정한 예술로써의 '그림'이 창작 될 수 없었다. 그림이 형상만을 흉내 낸 '회(繪)'에 머물지 않고, 작가의 정체성을 드러낼 수 있는 '화(畵)'가 될 수 있는 까닭이 '필선'에 있었으며, 개성적 '필선'의 운용에 의하여 그림은 대상의 진실 혹은 세계의 진정을 드러내는 '예술'이 될 수 있었다. 이러한 의미에서 선의 그음은 곧 인식이다.

이 시기 선생의 작업들은 매우 단순한 수평과 수직의 검은 면과 선으로 구성되어 있다. 그러나 면 또한 커다란 스퀴지로 한번에 밀어내리는 방식을 사용하여, 결국 화면은 한번 그어 내리는 '선'에 의한 조형이라고 해도 무방하다. 화면은 조형의 가장 단순한 선, 즉 '획(劃)'에 의하여 구성된다. 전통적 회화와 비교하여보면 선에 의해 구현되는 형상이 사라졌지만, 선이 지니고 있는 의미는 여전히 유효하게 작용하고 있다. 전체적인 화면은 근대 서구에서 이룩된 동시대성을 표현하는 추상적 형상을 띄고 있지만, 그 내면에 작동하는 사유기제는 필선을 중심으로 한 동양적 '획(劃)'에 의해 움직이는 셈이다. 물론 선생의 작업에서 '획'은 단순히 조형 그 자체에서 머무르는 것은 아니다. '획'은 조형의 물질적 기초이지만 동시에 예술적 영감과 심리적 효과의 기초가 된다.

'획'이 단순히 조형의 물질적 기초에 머물지 않고, 예술적 영감의 원천이 된다는 점에서 선생의 회화에 대한 의식은 선생이 의식하고 있었든 혹은 의식하지 않았든 청대 석도(石濤)의 '일획'론적 사유와 연관되어 설명할 수 있다. 석도가 말하는 '일획'은 기존의 어떠한 법칙에도 구속되지 않는 예술창작의 원칙이다. 그가 말하는 '일'은 수량상의 '일'이 아니며, 일필일획(一筆一劃)의 '일'이 아니다. 모든 현상과 본체를 초월하며, 주관과 객관을 넘어서는 순수체험의 경계를 일컫는다. 그의 "일획지법"은 일체의 구속이 없는 여유와 자유 안에서 논리적 사유를 거치지 않고 느끼는 직각적 예술법칙을 가리킨다. 선생의 '획' 역시 화면에서 구성되는 순수체험의 경계를 지향하는 것이며, 주관이나 객관의 묘사를 추구하는 것이 아니다. 석도가 제시하는 일획은 회화의 창작을 우주론적인 시각, 즉 가치중립적 시각에서 바라보는 것이지 우주만물의 본체론적 입장에서 말하는 것이 아니다. '일획'은 바로 지금 현재에 이루어지는 예술창조를 말하는 것이며, 추상적인 우주근원의 실체인 '도'를 말하는 것이 아니다. 이철주 선생의 '획' 또한 호불호를 결정하는 절대적 근거가 아니라, 가치중립적 의미를 지닌 조형요소로 사용될 뿐이다.

최근 선생은 순수 조형만으로 유의미를 무의미화 하는 작업을 선보이고 있다. 몇 가지 글귀를 화면에 쓴 후, 그것을 여러 조각으로 분리하고, 그것을 다시 순수한 조형적인 조화와 율동에 의해 다시 조합하는 것이다. 예를 들면 "꽃보다 아름다워"라는 글을 화면 위에 쓰고, 이러한 의미소가 살아나지 않도록 수많은 작은 사각형 조각으로 화면을 자른 뒤, 자른 조각의 변을 임의로 돌려 맞춰 마치 퍼즐의 짝을 찾듯 의도하지 않은 새로운 형상언어로 재구성하는 것이다. 이로써 화면에서 원래의 의미는 완전히 사라지고, 조형의 질서만으로 다시 구성된다. 화면은 이제 필선의 조합에 의한 우연의 효과만이 지배한다. 이러한 작업은 2002년 작업의 새로운 변형이다. 세계를 바라보는 시각이라는 측면에서 보자면 작업의 내용에는 변함이 없다. 그러나 작업의 형식은 우리에게 새로운 시각적 경험을 느끼게 해준다. 매우 유희적 성격을 지니고 있는 이러한 형식의 작업은 기존 작업이 보여주었던 작업의 무게, 인식의 무게, 표현의 무게라는 짐을 덜어주는 듯 보인다.

조형적인 장난, 순간 순간의 위트가 발휘되는 조화, 이러한 유희로써의 작업은 근대 이전 사대부 회화가 지니는 '묵희(墨戱)'와 '자오(自娛)'의 예술 구현의 방식을 실현한다. 스스로 즐기기 위한 것이므로, 여기에는 가장(假裝)할 필요가 없다. 남에게 보여주기 위한 것이 아니므로 애써 포장할 필요가 없다. 도덕이나 이성적 가치판단이 멈춘 그 순수하게 심미적 쾌와 불쾌만 남은 세계, 원초적 감각만이 존재하는 그 적나라한 세계에서 삶의 진정이 비로소 드러나는 것은 아닐까?

"우연에 기댈 때도 있었다"는 황동규 시인의 고백처럼 삶의 본질은 비합리적인 우연으로 다가온다. 어울릴 것 같은 것이 직접 가져다 대어보면 어울리지 않는 경우도 있고, 전혀 엉뚱해 보이는 조각이 만나 의외로 잘 어울리는 경우도 우리네 인생도 이런 것임을 우리는 삶의 과정에서 종종 발견한다.

추사가 과천에 은거하면서 1853년 봄에 석파 이하응의 난초 그림 제발에 '여기저기 떠도느라 난초를 그리지 않은지가 이미 20여 년이 되었다'라는 글을 써 준다. 그리고 이시기 추사 자신도 그의 시동이었던 달준(達俊)에게 어느 날 우연히 손길 가는 대로 <불이선란도(不二禪蘭圖)>라는 작은 난초 그림을 그려주는데 여기에 "부작란화"의 제시가 붙어있다.

난초 그림을 그리지 않은지 이십여 년,

우연히 그린 그림에서 본성의 참 모습을 얻었네.

문 닫고 찾으며 또 찾은 곳,

이것이 유마의 불이선(不二禪)이네.

不作蘭花二十年,

偶然寫出性中天,

閉門覓覓尋尋處,

此是維摩不二禪.

"우연사출(偶然寫出)"에서 삶의 참 모습을 본 추사 김정희처럼 선생의 작업 역시 합리로 설명될 수 없는 인생의 깊은 곳을 향해 있다. 선생은 합리적 당위성을 외치는 그 진지함보다 "가희진창(假戱眞唱)", "취중진언(醉中眞言)" 방식의 유희로 삶의 진정에 한발 더 다가선다.

"가희진창"의 방식은 그 최종 판단을 상대에게 맡기며, 확정적 구획을 긋지 않는다. 판단의 저편에 남겨진 그 여지는 우주의 비밀을 담고 있는 미지의 영역이다. 그러므로 선생의 추상작업에는 단순한 조형주의에 빠지지 않을 영감의 스파크가 번뜩인다. '그음(劃)'을 통해 세계를 인식하고, 다시 그 형태소의 해체와 재조합을 통해 우주의 진정과 삶의 비밀 엿보기는 선생의 회상처럼 "천막의 틈 사이로 들여다보는 서커스의 풍경"처럼 짜릿한 경험을 안겨주는 것일지 모른다. 주역의 말처럼 글은 말로 표현할 수 있는 것을 다 나타낼 수 없고, 말은 가슴에 담긴 뜻을 모두 내보일 수 없다. ("書不盡言, 言不盡意")

세상사는 합리적 인식만으로 설명할 수 없는 부분이 많이 존재한다. 어울리지 않을 것 같은 사람들이 모여 조화로운 세상을 만들고, 불협화음이 모여 훌륭한 음악을 이루기도 한다. 일초(逸初), 처음의 단서, 인식의 실마리를 벗어난 그 곳, 선생의 호처럼 우연에 기댄 선생의 작업은 삶에 대한 질문이고, 대답이다.

금호미술관

Tel : 02.720.5114

서울시 종로구 사간동 78

www.kumhomuseum.com