상세정보

시멘트를 통해 시멘트가 갖는 물성(物性)의 다소 냉소적인 표정들을 빌려와 우연의 현상들을 집요하게 ㅤㅉㅗㅈ아가며 기억의 반추(反芻)와 현재의 시선들을 잡아둔다.

한원미술관 초대전

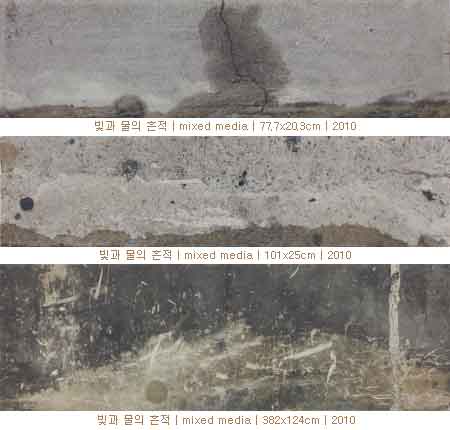

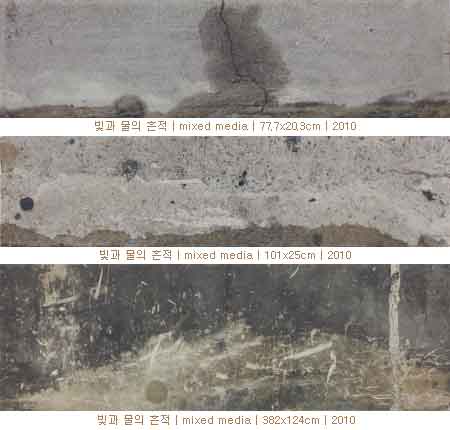

홍승일의 빛과 물의 흔적홍승일 초대전에 부쳐박옥생 | 한원미술관 큐레이터, 미술평론

화가는 대상물에 자신의 내적 심상들을 투사함으로써 자신의 존재론적 세계를 형성하고 완성시켜 나가기 마련이다. 작가 홍승일은 시멘트를 통해 시멘트가 갖는 물성(物性)의 다소 냉소적인 표정들을 빌려와 우연의 현상들을 집요하게 ㅤㅉㅗㅈ아가며 기억의 반추(反芻)와 현재의 시선들을 잡아둔다. 작가가 정교하게 만들어낸 현대 건축의 일부분을 형상화한 벽체의 바탕에는 물이 흘러내린 흔적이나, 자연 이미지들이 외재적, 내재적으로 비치거나 스며든다. 이는 시멘트라는 현대 도시 문명의 대표적인 재료를 매개로 작가가 연출한 흔적들로써, 나무나 안개, 대지(大地)와 같은 자연의 심상들이 드러나고 있는데, 이는 고착되는 성질로 인하여 변화해 가는 시간의 궤적 속에서 견고하게 화석화시킨다.

이로써 담벼락에 반사된 자연을 닮은 형상들은 과거, 현재, 미래의 기억의 흔적이자 인공과 자연, 죽음과 생명의 부드러운 조우이자 대화인 것이다. 이러한 회색의 도시 그 안에 반영된 자연을 은유한 삭막한 문명에 반사된 흔적들은 관조하는 작가의 사색의 증표이자 내적 풍경인 것이다. 그리고 기억이나 과거로 대표되는 생명과 안락과 따스함에로의 그리움인 것이다. 그의 시선은 옛 시인이 노래하였듯이 동쪽 울타리 밑에 국화를 따며, 유연히 남산을 바라본다(悠然見南山)와 같이, 작가의 내적 마음을 벗어나서 응시하는 서늘한 듯 아득한 감성을 담고 있다. 한원미술관은 건조한 도시 안에 스치고 지나간 우연의 흔적들을 오랫동안 실험적으로 연출해 온 홍승일 작가의 전시를 준비하였다. 이는 작가가 전하는 과거와 현재의 도시 속에 존재하는, 빛과 물이 만나고 스친 회색 풍경의 아무렇지도 않은 아름다움의 발견을 조용히 관상(觀想)하고자 함이다. | 2010.10

시멘트벽에 대한 향수

시멘트벽에 대한 향수박영택 | 경기대교수, 미술평론

내 앞에 벽이 서있다. 회색으로 자욱한 시멘트벽이다. 오랜 시간의 흔적이 생채기가 되어 벽의 피부를 채우고 있다. 벽에는 시간과 바람, 빗물과 사람의 흔적, 그리고 이런저런 기계나 다른 사물들과의 마찰과 압력에 의해 긁혀지고 스러진 자취를 다소 참혹하게 발설하고 있다. 정확히 알 수는 없지만 분명 어떤 흔적, 사건들이 상형문자처럼 자리하고 있다. 그것들은 눈과 마음을 자극하고 매력적으로 다가온다. 사실 모든 존재의 표면은 시간에 의해 조금씩 허물어지고 있는 순간을 증거하고 있다.

시간은 그렇게 존재의 피부위에 다소 잔인하게 서식한다. 그래서 그런 피부를 보고 있노라면 아련하고 쓸쓸하다. 나 역시 저렇게 시간에 의해 잠식되어 가고 있음을 문득 깨닫는 것이다. 이 냉랭한 회색톤의 벽은 시간 속에서 무수한 상처를 입은 벽을 그대로 드러낸다. 그 벽은 부분적으로 자갈이 드러나고 포크레인이 끌고 간 자국과 못이 박혀있던 구멍, 물이 스며들거나 이런저런 시간의 잔해들이 머물고 떨어져 나간 자취를 고스란히 증거한다. 갈라지고 깨지고 터져나간 자위들이 자욱한 것이다. 작가는 그 벽을 보면서 그렇게 상처 입은 인간의 내면을, 얼굴을 보고 있다. 자신의 내면을 우울하게 들여다본다.

동시에 이 낡은 시멘트벽은 날림과 부실의 내음이 질펀한, 거칠고 조악한 우리네 삶의 초상을 불현듯 떠올려준다. 거기 조급한 한국 근대화와 궁핍한 살림과 차갑고 단호한 격리의 기운이 스물거리고 아른거린다. 그래서일까, 이 헐벗은 듯 한 벽을 마주대하고 있으면 다분히 어렵고 가난했던 지난 한국 사회가 맴돈다. 그러면 훅 하고 덤벼드는 시멘트의 축축한 내음과 매캐함도 함께 떠돈다. 그런데 이런 정서는 저 시멘트 공간과 함께 성장한 세대에게 더욱 절실할 것이다. 홍승일은 1960년생이다. 작가는 시큼하게 코를 자극하는 차갑고 서늘한 시멘트 내음과 철근콘크리트로 급조된 건물 사이에서 성장기를 보냈을 것이다. 시멘트 질감이 땅을 맹렬히 덮어나가던 시절말이다. 한편으로는 근대화의 그늘이 남긴 빈한한 구석 풍경이 그 어딘가에 함께 자리했을 것이다.

건설과 폐허, 시멘트와 공터, 성장과 빈부격차, 미래에의 맹목적 투신과 망실되는 과거의 흔적들이 맹렬히 혼재되던 삶을 보냈을 것이다. 그래서일까, 홍승일의 원초적 미감이나 향수는 그런 분위기다. 잔해나 폐허, 다소 어두운 색과 눅눅한 질감 말이다. 그래서 그는 저 시멘트벽에서 이상한 매력 혹은 아련한 향수를 만나고 있는지도 모르겠다. 분명 저 벽에는 황량함과 결핍, 쓸쓸함이 묻어 있다. 홍승일이 보낸 유년의 정서가 그런 것이리라. 따라서 이 시멘트벽은 자신의 트라우마이기도 하다. 생각해보니 홍승일의 이전 작업 역시 폐허와 잔해의 느낌이 강했다. 1980년대 후반 그는 공사판의 패널, 거푸집과 폐목을 이용한 거대한 스케일의 설치작품을 선보였는데 그것은 실제 공사장 현장을 체험시킨 것이었다. 버려진 것들, 시간의 흔적을 잔뜩 뒤집어 쓴 것들, 지난 한국의 근대화의 상처들이 연상되었다.

홍승일이 재현한 것은 실제 벽이 아니라 벽을 모방한, 의사벽이다. 벽을 사실적으로 그려낸 것이 아니라 회화와 조각적 공정으로 마감된 표면에 사진이미지가 프린트되어 실재 벽처럼 느껴지고 부감될 뿐이다. 환영적 요소가 상당히 강렬하게 다가온다. 동시에 촉각적 벽이기도 하다. 거칠고 굴곡심한 시멘트 벽면을 더듬고 싶은 충동을 눈에 달아주고 있다. 작가는 화면(판넬)에 핸디코트를 곱게 발라 시멘트벽과 같은 느낌, 질감을 만든다. 붓질이 아니라 흙손으로 흡사 실제 시멘트를 바르듯이 표면에 납작하게 도포 한 후 사진을 얹혀놓았다.

어떤 것은 부분적으로 요철효과를 주어 부조적 으로 만들어 놓고 그 위에 사진을 프린트 한 것도 있다. 미리 사진 촬영해서 선택한 벽 이미지의 표면에 맞게 바탕 면(화면)을 조각적으로 연출하고 그 위에 사진을 전사해 얹혀놓기에 그 환영감이 더 강도 있게 다가온다. 가는 선들이 지나가고 갈라진 틈들이 보이는 벽 위로는 물이 스며들어 퍼져있다. 작가는 그렇게 연출한 벽 위로 물, 습기를 개입시켰다. 물감으로 섬세하게 그려 넣은 부분이다. 순간 냉랭하고 건조한 시멘트는 눅눅해지면서 물기를 포용하고 있다. 작가는 그렇게 삭막한 불임의 단호한 벽안으로 들어가고 상처(깨지고 갈라진 선)를 봉합하고 있다. 그것은 다분히 치유적인 차원이자 시멘트로 대변되는 자신의 삶의 환경과 주변을 인간적인 정서로 흡입해내려는 모종의 마음을 감지시킨다.

그가 만든 이 '벽'은 회화와 조각이 궁극적으로 공략하고자 했던 실재감, 환영을 충족시킨다. 동시에 벽이란 오브제(레디메이드)를 그대로 절취한 듯한 느낌도 든다. 아울러 우리들 삶의 주변에서 이미 우연적으로 만들어진 것들을 미적으로, 혹은 자신의 내면을 투사하거나 현실에 대한 반응의 침전물로 받아들여 다룬다는 측면에서도 이야기가 될 수 있을 것이다. 오브제와 조각(부조), 납작한 평면의 회화와 사진이 몇 겹으로 올라가 이룬, 홍승일이 만든 벽을 보다가 문득 이 안에 극 사실주의와 물성에의 관심, 그리고 미니멀리즘(단색주의)등 그가 학습하던 당시의 한국 현대미술의 주종목이 죄다 환생하고 있음을 보았다. 그런 것들이 중층적으로 내려앉아 있다. 그가 부감한 시멘트벽은 단색주의(먹색에 유사한)와 하이퍼 리얼리즘과 물성에 대한 지극한 관심이 모두 녹아있다. 그 관심이 두툼한 시멘트벽이 되었다.

홍승일이 대학을 다니던 시절, 한국 화단은 미니멀리즘과 극사실주의가 주류를 이루고 있었다. 생각해보니 '70년대 후반 당시 극사실주의 작가들은 주로 벽을 그렸다. 그리고 공사장 풍경, 철조망과 드럼통, 철길이나 도시의 황량하고 후미진 풍경 등도 주로 담았다. 당시는 급속도로 진행된 산업화가 남긴 상처에 대한 정서, 노스텔지아가 있었다. 홍승일은 새삼 오늘날 시멘트벽을 극사실적으로 재현하고 있다. 일정한 시간이 지난 지금 다시 자신을 형성한 미감과 정서의 근원으로 회귀한다. 다시 그것을 더듬고 증거 한다. 자신의 생을, 존재를 투영하고 있는 것이다. 결국 작가는 한 목소리를 거듭해서, 깊이 있게 발화하는 자이다. 이 시멘트벽은 결국 홍승일 자신의 초상인 셈이다.

한원미술관 홍승일 초대전

HONGSEUNGIL / 洪承逸

빛과 물의 흔적

2010.11.5-11.14

초대일시 2010. 11. 5. 금요일 오후 6시

서울시 서초구 서초동 1449-12 02-588-5642

www.hanwon.org

전시평론

시멘트벽에 대한 향수

박영택

박영택

내 앞에 벽이 서있다. 회색으로 자욱한 시멘트벽이다. 오랜 시간의 흔적이 생채기가 되어 벽의 피부를 채우고 있다. 벽에는 시간과 바람, 빗물과 사람의 흔적, 그리고 이런저런 기계나 다른 사물들과의 마찰과 압력에 의해 긁혀지고 스러진 자취를 다소 참혹하게 발설하고 있다. 정확히 알 수는 없지만 분명 어떤 흔적, 사건들이 상형문자처럼 자리하고 있다. 그것들은 눈과 마음을 자극하고 매력적으로 다가온다. 사실 모든 존재의 표면은 시간에 의해 조금씩 허물어지고 있는 순간을 증거하고 있다. 시간은 그렇게 존재의 피부위에 다소 잔인하게 서식한다. 그래서 그런 피부를 보고 있노라면 아련하고 쓸쓸하다. 나 역시 저렇게 시간에 의해 잠식되어 가고 있음을 문득 깨닫는 것이다. 이 냉랭한 회색 톤의 벽은 시간 속에서 무수한 상처를 입은 벽을 그대로 드러낸다. 그 벽은 부분적으로 자갈이 드러나고 포크레인이 끌고 간 자국과 못이 박혀있던 구멍, 물이 스며들거나 이런저런 시간의 잔해들이 머물고 떨어져 나간 자취를 고스란히 증거 한다. 갈라지고 깨지고 터져나간 자위들이 자욱한 것이다. 작가는 그 벽을 보면서 그렇게 상처 입은 인간의 내면을, 얼굴을 보고 있다. 자신의 내면을 우울하게 들여다본다.

동시에 이 낡은 시멘트벽은 날림과 부실의 내음이 질펀한, 거칠고 조악한 우리네 삶의 초상을 불현듯 떠올려준다. 거기 조급한 한국 근대화와 궁핍한 살림과 차갑고 단호한 격리의 기운이 스물거리고 아른거린다. 그래서일까, 이 헐벗은 듯한 벽을 마주대하고 있으면 다분히 어렵고 가난했던 지난 한국 사회가 맴돈다. 그러면 훅 하고 덤벼드는 시멘트의 축축한 내음과 매캐함도 함께 떠돈다. 그런데 이런 정서는 저 시멘트 공간과 함께 성장한 세대에게 더욱 절실할 것이다. 홍승일은 1960년생이다. 작가는 시큼하게 코를 자극하는 차갑고 서늘한 시멘트 내음과 철근콘크리트로 급조된 건물 사이에서 성장기를 보냈을 것이다. 시멘트 질감이 땅을 맹렬히 덮어나가던 시절 말이다. 한편으로는 근대화의 그늘이 남긴 빈한한 구석 풍경이 그 어딘가에 함께 자리했을 것이다. 건설과 폐허, 시멘트와 공터, 성장과 빈부격차, 미래에의 맹목적 투신과 망실되는 과거의 흔적들이 맹렬히 혼재되던 삶을 보냈을 것이다. 그래서일까, 홍승일의 원초적 미감이나 향수는 그런 분위기다. 잔해나 폐허, 다소 어두운 색과 눅눅한 질감 말이다. 그래서 그는 저 시멘트벽에서 이상한 매력 혹은 아련한 향수를 만나고 있는지도 모르겠다. 분명 저 벽에는 황량함과 결핍, 쓸쓸함이 묻어 있다. 홍승일이 보낸 유년의 정서가 그런 것이리라. 따라서 이 시멘트벽은 자신의 트라우마 이기도 하다. 생각해보니 홍승일의 이전 작업 역시 폐허와 잔해의 느낌이 강했다. 1980년대 후반 그는 공사판의 패널, 거푸집과 폐목을 이용한 거대한 스케일의 설치작품을 선보였는데 그것은 실제 공사장 현장을 체험시킨 것이었다. 버려진 것들, 시간의 흔적을 잔뜩 뒤집어 쓴 것들, 지난 한국의 근대화의 상처들이 연상되었다.

홍승일이 재현한 것은 실제 벽이 아니라 벽을 모방한, 의사벽이다. 벽을 사실적으로 그려낸 것이 아니라 회화와 조각적 공정으로 마감된 표면에 사진이미지가 프린트되어 실재 벽처럼 느껴지고 부감될 뿐이다. 환영적 요소가 상당히 강렬하게 다가온다. 동시에 촉각적 벽이기도 하다. 거칠고 굴곡심한 시멘트 벽면을 더듬고 싶은 충동을 눈에 달아주고 있다. 작가는 화면(판넬)에 핸디코트를 곱게 발라 시멘트벽과 같은 느낌, 질감을 만든다. 붓질이 아니라 흙손으로 흡사 실제 시멘트를 바르듯이 표면에 납작하게 도포 한 후 사진을 얹혀놓았다. 어떤 것은 부분적으로 요철효과를 주어 부조 적으로 만들어 놓고 그 위에 사진을 프린트 한 것도 있다. 미리 사진 촬영해서 선택한 벽 이미지의 표면에 맞게 바탕 면(화면)을 조각적으로 연출하고 그 위에 사진을 전사해 얹혀놓기에 그 환영감이 더 강도 있게 다가온다. 가는 선들이 지나가고 갈라진 틈들이 보이는 벽 위로는 물이 스며들어 퍼져있다. 작가는 그렇게 연출한 벽 위로 물, 습기를 개입시켰다. 물감으로 섬세하게 그려 넣은 부분이다. 순간 냉랭하고 건조한 시멘트는 눅눅해지면서 물기를 포용하고 있다. 작가는 그렇게 삭막한 불임의 단호한 벽안으로 들어가고 상처(깨지고 갈라진 선)를 봉합하고 있다. 그것은 다분히 치유적인 차원이자 시멘트로 대변되는 자신의 삶의 환경과 주변을 인간적인 정서로 흡입해내려는 모종의 마음을 감지시킨다.

그가 만든 이 '벽'은 회화와 조각이 궁극적으로 공략하고자 했던 실재감, 환영을 충족시킨다. 동시에 벽이란 오브제(레디메이드)를 그대로 절취한 듯한 느낌도 든다. 아울러 우리들 삶의 주변에서 이미 우연적으로 만들어진 것들을 미적으로, 혹은 자신의 내면을 투사하거나 현실에 대한 반응의 침전물로 받아들여 다룬다는 측면에서도 이야기가 될 수 있을 것이다.

오브제와 조각(부조), 납작한 평면의 회화와 사진이 몇 겹으로 올라가 이룬, 홍승일이 만든 벽을 보다가 문득 이 안에 극 사실주의와 물성에의 관심, 그리고 미니멀리즘(단색주의)등 그가 학습하던 당시의 한국 현대미술의 주 종목이 죄다 환생하고 있음을 보았다. 그런 것들이 중층적으로 내려앉아 있다. 그가 부감한 시멘트벽은 단색주의(먹색에 유사한)와 하이퍼 리얼리즘과 물성에 대한 지극한 관심이 모두 녹아있다. 그 관심이 두툼한 시멘트벽이 되었다. 홍승일이 대학을 다니던 시절, 한국 화단은 미니멀리즘과 극사실주의가 주류를 이루고 있었다. 생각해보니 '70년대 후반 당시 극사실주의 작가들은 주로 벽을 그렸다. 그리고 공사장 풍경, 철조망과 드럼통, 철길이나 도시의 황량하고 후미진 풍경 등도 주로 담았다. 당시는 급속도로 진행된 산업화가 남긴 상처에 대한 정서, 노스텔지아가 있었다. 홍승일은 새삼 오늘날 시멘트벽을 극사실적으로 재현하고 있다. 일정한 시간이 지난 지금 다시 자신을 형성한 미감과 정서의 근원으로 회귀한다. 다시 그것을 더듬고 증거 한다. 자신의 생을, 존재를 투영하고 있는 것이다. 결국 작가는 한 목소리를 거듭해서, 깊이 있게 발화하는 자이다. 이 시멘트벽은 결국 홍승일 자신의 초상인 셈이다.

홍승일

박영택

박영택

홍승일

11.5 - 11.14 한원미술관

사진과 회화, 촉각적인 바탕화면 연출 등으로 일으켜 세운 시멘트벽은 환영과 물성이 빚은 벽·화면이다. 눅눅하고 삭막한 지난 삶의 환경과 시간의 잔해, 상처와 기억 등으로 가득한 벽에 작가는 수분으로, 물기로 개입한다. 안으로 스며들어 일체가 되기도 하고 곰팡이처럼 , 꽃처럼 피어 나기도 하면서 지난 추억을 개화한다. 멋있는 벽이다.

서울아트가이드 2010-12