상세정보

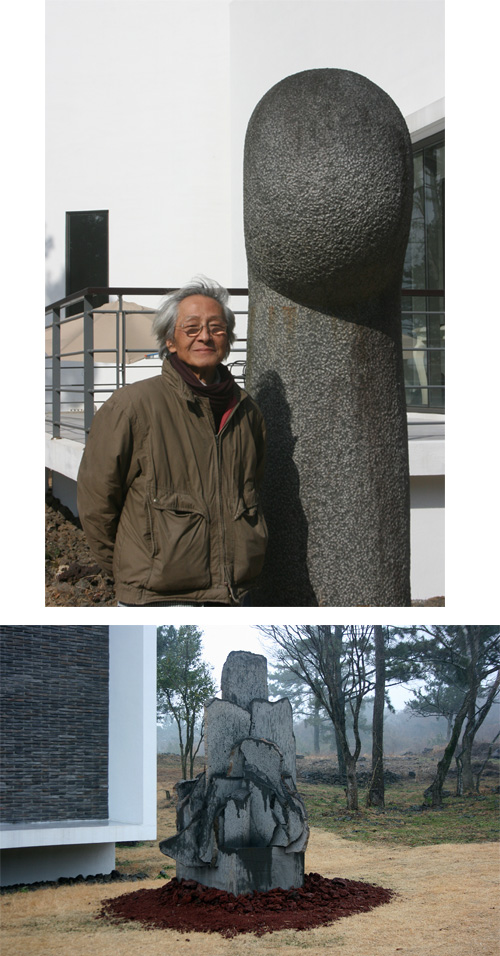

한용진의 제주 돌 조각전: ‘벽돌 갈아 거울 만들기’

“벽돌 갈아 거울 만들기”가 직역(直譯)인 ‘마전작경(磨磚作鏡)’은 선(禪)불교 역사에서 가장 유명한 화두 가운데 하나다. 뜻밖에도 이 말만큼 한용진(韓鏞進) 형이 제주에서 2011년 9월부터 반년동안 매달렸던 돌조각 작품의 조형성을 실감나게 말해줄 일화(逸話)도 없지 싶다.

일화는 고승(高僧)들이 문답을 주고받았던 중국 당나라 시절로 올라간다. 벽돌은 아무리 갈아도 벽돌일 뿐, 거울이 될 수 없다는 뜻이라는 게 선문답의 일차 해석이다. 그래서 성불(成佛)하자면 벽돌 등 엉뚱한 것을 붙잡을 게 아니라 제대로 갈피를 잡아 수행해야 한다는 것이 화두 해석의 정설이라 한다.

선문답은 정반(正反)의 뜻을 동시에 담고 있음도 묘미다. 앞의 해석과는 전혀 다르게, 정신을 고도로 집중하면 벽돌을 갈아서도 거울을 만들 수 있다는 것. 쇠몽둥이를 갈아서 바늘을 만들 듯, 지성이면 감천이다.

제주의 화산 돌은 구멍이 숭숭 난 석질로 말미암아 도무지 현대조각이 될 것 같지 않다. 흙뭉치 같아서 고작 풍다(風多) 제주의 맹렬 바람을 이기는 집 돌담이나 무덤 산담에 알맞은 재료로만 보인다. 그걸로 굳이 입체를 만들라치면 듬성듬성 다듬은 돌하르방이나 무덤 앞 동자석(童子石)이 고작이다. 거친 조형물일망정 질긴 민간신앙이 마을이나 무덤의 수호신으로 믿어준 덕분에 오늘날까지도 명맥을 잇고 있다.

제주 돌은 신라가 불상을 만들던 강질(剛質)의 화강석도 아니고, 르네상스 이탈리아의 미켈란젤로가 다비드 상이나 피에타 상을 만들던 연질(軟質)의 대리석도 아니다. 잘 다듬어놓으면 마침내 덩어리 안의 숨겨진 아름다움이 들어났다고 할 수 있는 그런 돌이 아니란 말이다.

숭숭이 제주 돌이 현대조각의 소재로 다뤄진 적은 없었다. 그런 형편에서 여다(女多)의 고장답게 제주문화 현창의 새 돌파구 열기에도 관심이 높은 여성 민속전문가가 조심스럽게 제주 돌로도 현대조각을 만들 수 있지 않을까를 타진해왔다. 그 인연이 닿아 드디어 한 형에게 작품 제작의 기회가 주어졌다.

도전이라면 도전이었다. 일단 해볼만하다고 한 형이 마음을 굳히는 데는 별로 시간이 걸리지 않았다. 오석, 화강석, 마천석 등 단단하면서도 결이 일정한 돌을 주로 다뤄온 전력이긴 해도, 실은 그 사이 조각용으로 쓰인 적 없는, 산야에서 우연히 만난 돌에 대해서도 유심(有心)한 눈길 주기를 한 번도 게을리 한 적이 없었기 때문이다. 함께 전남 강진의 다산 초당 앞을 걷다가 길가에서 대야 크기의 넓적한 둥글납작한 돌에 눈이 만나자, 나는 그걸 갖고 뭘 할까 싶었음에도, 굳이 그걸 안고 가겠다했다.

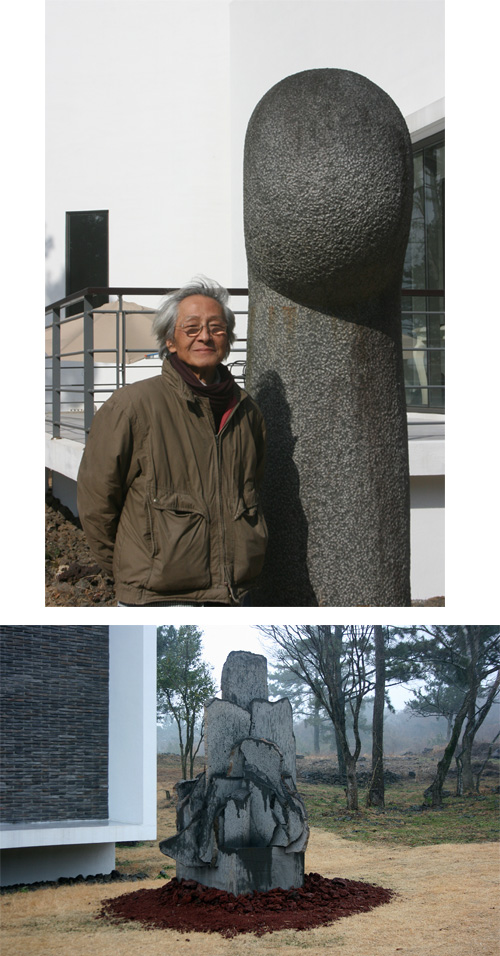

그 관심의 연장선에서 이전에 고작 화단 경계용에 불과한 석재(石材)를 갖고도 대형 작품을 만들었다. 1999년 중반부터 약 일 년 동안 경기도 수원의 ‘이영(利瑛)미술관’ 초대로 10여점 대형 돌조각을 제작한 적 있었다. 예와 같이 주로 화강석을 작품 재료로 사용하는 한편으로, 막무가내로 뻗어가는 실험정신이 발동한 덕분에, 조각가가 ‘막돌’이라 이름 붙인 잡석으로도 작품을 제작했다.

교통체증이 난 고속도로변에서 주위를 살피다가 만난 돌이었다. 흰색, 회색, 초록색이 얼룩처럼 줄지어 박힌 그 돌을 도로 경계용 부자재로 사용한 적 있는 건설업 경력의 미술관 관장에게서 이전에 어느 작가도 작업한 적이 없었다는 답이 돌아왔다. 잡석에 지나지 않았기 때문이었다는 말에 더욱 호기심을 느껴 돌 생산지를 물어 찾아서 충남 아산에서 큰 돌덩어리를 구했다.

결이 자유분방한 것이 바로 한국인의 심성이겠구나 싶었던 돌을 두드려본즉, 석질이 아주 묘했다. 한쪽을 두드리면 전부가 쩍 갈라지는 화강석과는 달리, 낯선 돌은 석질 구조가 다층적이었던 탓인지 질기기가 이루 말할 수 없었다.

직접 쪼아보았다. 부딪치는 손맛이 여간 묵직하지 않았다. 이런 걸 즐기기가 바로 당신의 체질이지 싶었다.

우선 ‘막사발’이란 낱말에서 기분 좋게 기억해왔던 터에 ‘막’이란 접두어를 그 무명의 잡석에 갖다 붙여 막돌이라 이름 붙였고, 한 술 더 떠서 그걸 자신의 아호로 삼았다. 그런 내력을 주변 사람들에게 자랑하고 다닌 것도 한 형 스타일이었다.

한용진 조각은 그 형태가 한마디로 대범하다. 이 점에 대해선 인문적 안목도 도저(到底)한 서울대 정치학과 최명(崔明) 명예교수의 소견이 설득력 있다. 1994년 말 갤러리 현대가 연 개인전을 보고 한마디 적었다. “한 용진의 돌은 그냥 돌이 아니다. 날렵하게 보이지만 육중하고, 작게 보이지만 크다.”고.

그 대범 속에서도, “크게 교묘(巧妙)함은 투박함과 통한다(大巧若拙).”는 말처럼 노자 등 동양사상 일각에서 말하는 “반대의 일치”를 실감하도록, 섬세한 디테일을 구사하는 것이 한 형의 작업방식이다. 이를테면 그냥 길쭉한 돌 토막처럼 생겨 애호가들이 다듬잇돌이라 말하는 작품의 몸통 쪽은 그냥 미끈한 평면으로 처리하지만, 토막의 양쪽 끝은 긴 돌기둥이 부작위(不作爲)로 떨어져 나갔음을 보여주려고 아주 섬세하게 다듬는다. 그렇게 몸통 부위의 단순함과 양쪽 끝 부위의 정치(精緻)함이 어우러진 반대의 일치가 바로 한 형의 작품 스타일이다.

문제 상황은 그 다음이다. 대범 속에 숨어진 정치함을 제주 돌로 어떻게 구현한단 말인가. 한 형의 작품에서 오래 동안 안복(眼福)을 누려왔던 나도 무척 궁금했다. 작년 11월 초, 제주 저지리 예술인촌에서 자동차로 오 분 거리 작업장을 찾았다.

돌하르방을 만드는 제주 토박이 작업장 한 귀퉁이에 마련한 더부살이 작업공간이었다. “처음엔 구멍이 숭숭 난 제주 돌을 갖고 마음먹은 대로 조각 표면을 만들 수 있을지, 걱정이 앞섰다. 다듬고 보니 그게 아니었다. 짙은 검은 색 바탕 평면은 밤하늘이고 그 숭숭 구멍은 그대로 밤에 빛나는 별이 되었다.”

그리고 한바탕 호탕하게 웃었다. 벽돌을 갈아 마침내 거울을 만들었다는 득의의 웃음이었다. 이런 작업방식을 두고서 최 교수가 “그의 돌은 석(石)이 아니라 석(碩)”이라 했던가. 발음은 같아도 후자의 석은 ‘클’ 석이요 ‘충실할’ 석인 것이다. - 이하 생략

- 김형국(서울대 명예교수), 2012년 정초

한용진 韓鏞進 HAN, yong jin1934 서울 출생

1959 서울대학교 미술대학 조소과 졸업

1981 뉴욕 콜럼비아 예술대학 졸업

현재 뉴욕 거주

* 개인전

1966 유란트 뉴익스페리먼트 화랑, 덴마크

헤르닝크 미술관, 덴마크

1981 버건카운티 커뮤니티 미술관, 뉴저지

1984 원화랑, 서울

1986 인터미디어 갤러리, 뉴욕

1989 라 갤러리 드 파리, 뉴욕

1991 블루 힐 예술센터, 뉴욕

1994 갤러리현대, 서울

2006 앤드류 샤이어 갤러리, 로스엔젤레스

2X13갤러리, 서울

2007 2X13갤러리, 서울

2012 갤러리노리, 제주

* 단체전

1962·63 국전 특선

1963 제3회 상파울로 비엔날레, 브라질

판화5인전, 국립중앙박물관

1964 현대판화전

1966 뉴익스페리먼트 화랑, 덴마크

1982 재외작가초대전, 국립현대미술관

석조 심포지움, 일본

1983 환경과 조각전, 한국미술관

1985 다섯 개인전, 두손갤러리, 서울

1987 갤러리현대 개관전, 서울

신라 야외 조각전, 서울

1989 서울조각회 전

1995 한국미술 유네스코 전, 파리 유네스코본부

1999 3인전, 갤러리현대, 서울

2000 한국현대미술의 시원전, 국립현대미술관 등

2003 미주 한인 현대미술전, 워싱턴 스미소니언박물관

2006 4인 조각전, 뉴욕 한국문화원

2007 3인전, 예나르 갤러리, 서울

2009 뉴욕 한국문화원 30주년 기념전

* 작품소장

국립현대미술관, LA Redding시청 조각공원, 이영미술관, 보성고등학교, 88올림픽 선수촌 아파트